La minería de oro en la Amazonía peruana ha tenido un crecimiento importante en los últimos años; en especial posterior a eventos claves como el Operativo Mercurio, una intervención multisectorial contra la minería ilegal que fue realizada a inicios del año 2019 y tuvo su principal impacto en zonas críticas de minería ilegal en la región Madre de Dios como es el sector de La Pampa. Además, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto considerable en la expansión de la minería ilegal en el Perú, donde el retiro de la vigilancia policial en zonas aledañas a La Pampa ha contribuido a la expansión de áreas mineras en este sector (Vadillo, 2022).

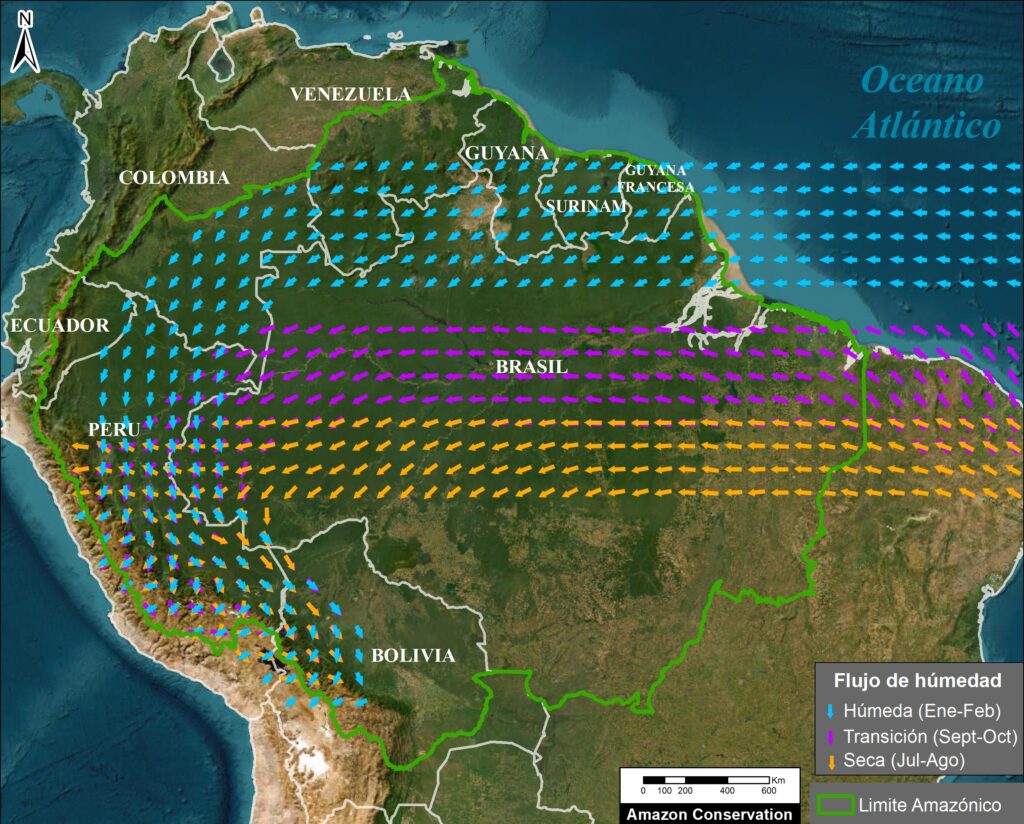

Este incremento, vinculado directamente a los precios internacionales del oro, ha generado el surgimiento de nuevos frentes de deforestación e invasión de cuerpos de agua para la ocurrencia de la actividad minera de oro. El presente reporte muestra las principales zonas de minería de oro tanto en ecosistemas terrestres como en cuerpos de agua en la Amazonía Peruana.

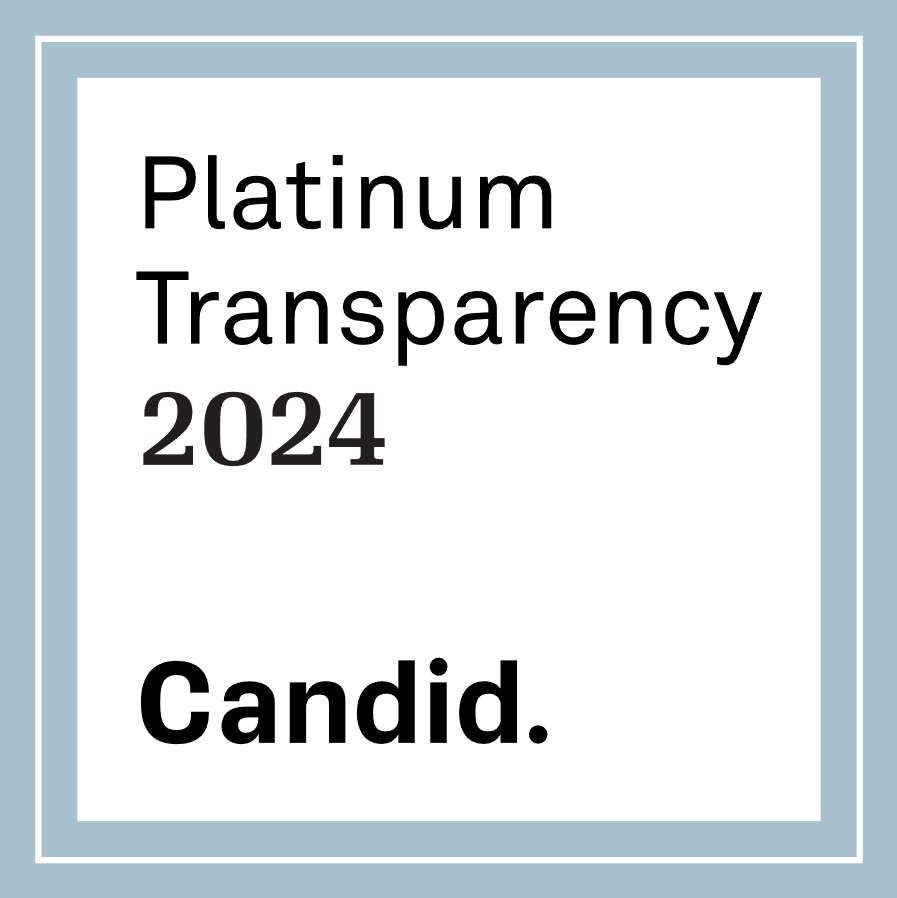

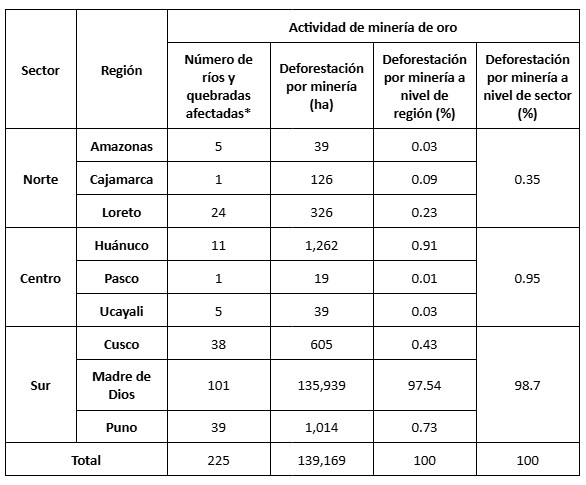

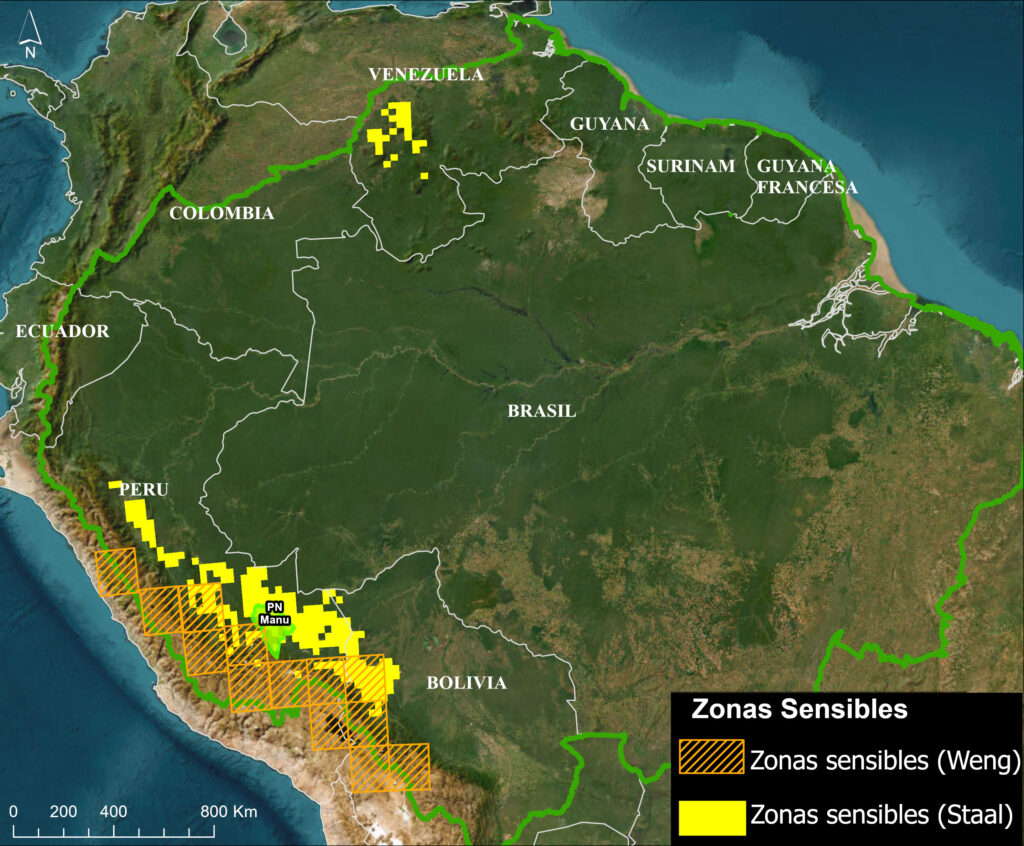

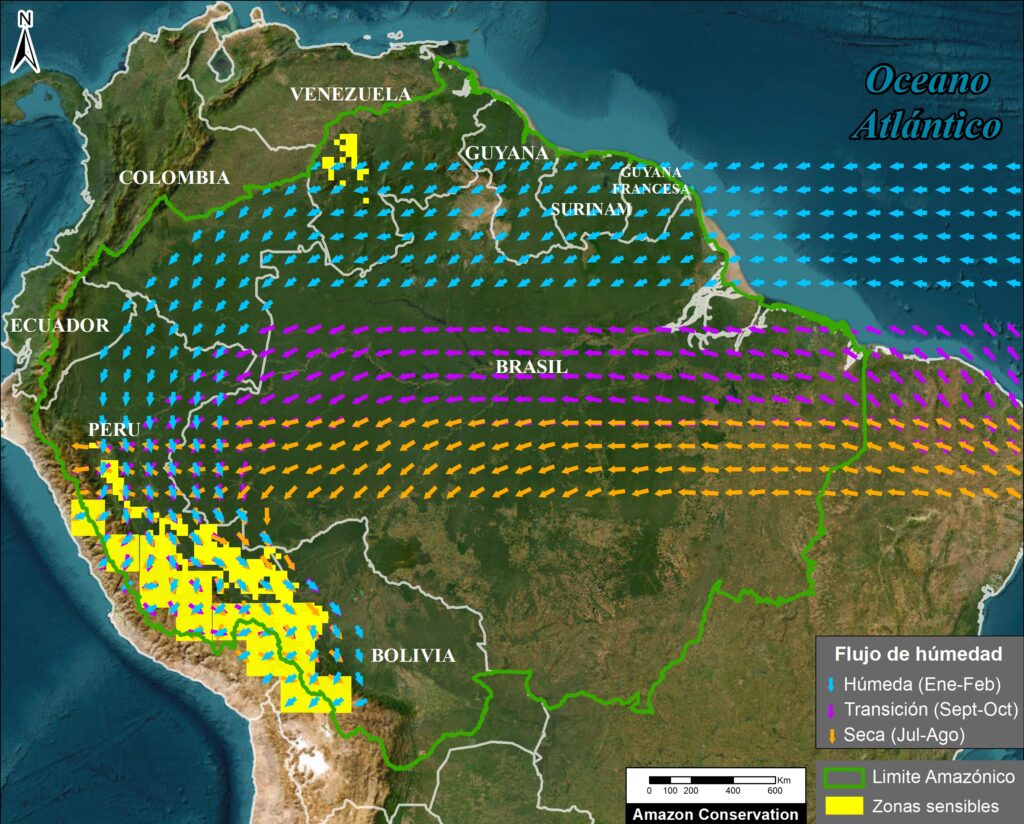

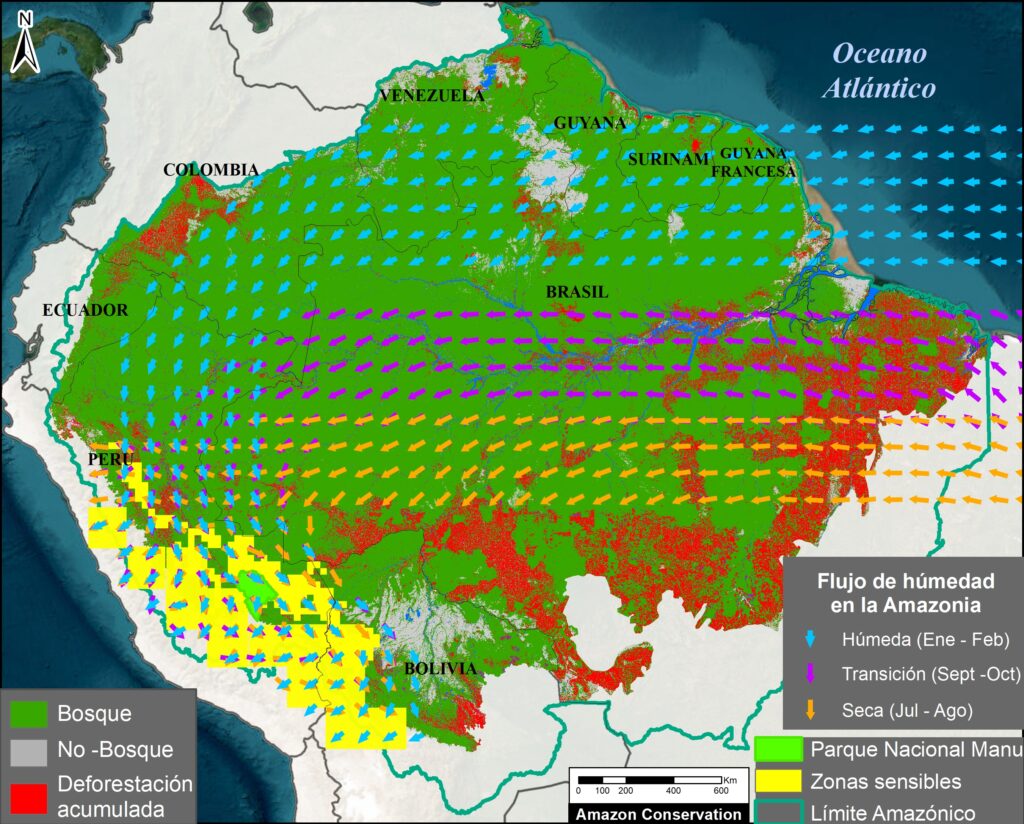

La actividad minera de oro en la Amazonía Peruana se ha extendido a nueve regiones del Perú: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En el monitoreo de esta actividad minera, se ha incluido la identificación de zonas deforestadas por minería e infraestructuras mineras (ej: dragas, peque-dragas, chutes, entre otros) en ríos amazónicos.

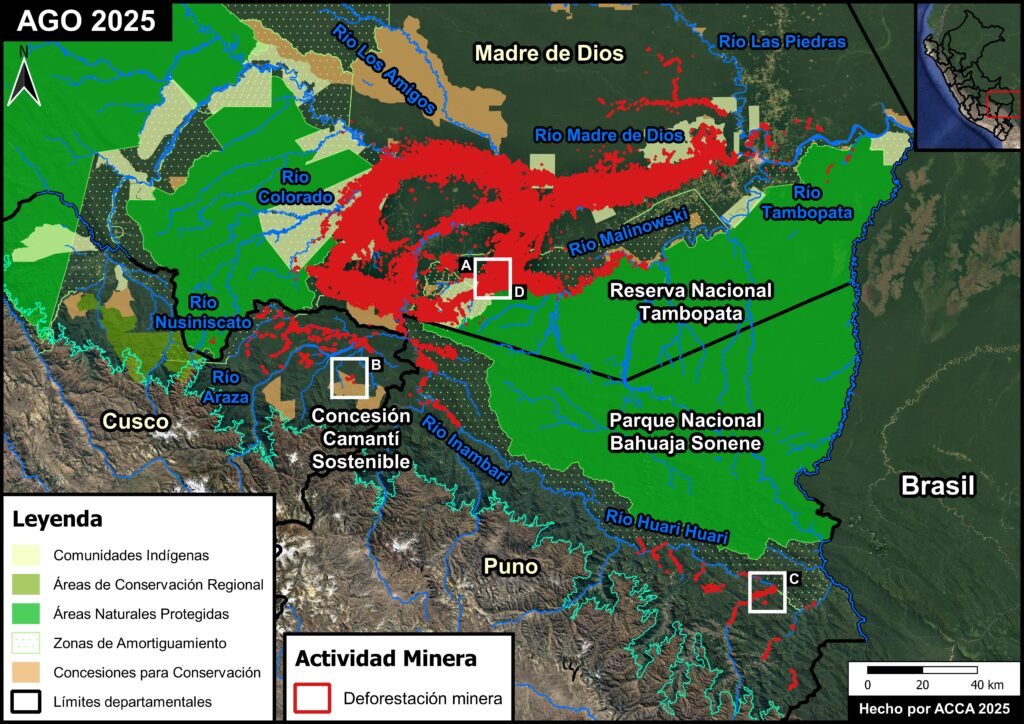

Hasta mediados del año 2025, la deforestación por minería de oro ha alcanzado una extensión de 139,169 hectáreas en el Perú, donde la región Madre de Dios ha concentrado la mayor parte de esta deforestación (97.5% del total). Además, las regiones Huánuco y Puno han presentado valores considerables de deforestación por minería, donde se identificaron 1,262 y 1,014 hectáreas de deforestación, respectivamente.

Asimismo, el uso de diferentes infraestructuras mineras se ha extendido a los ríos de varias regiones, principalmente en el sector norte del Perú. Las regiones Loreto y Amazonas son las regiones que han presentado el mayor número de infraestructuras mineras en sus ríos amazónicos, donde se identificaron 989 y 174 dragas mineras para el periodo 2017 – 2025, respectivamente.

Por otro lado, la actividad minera de oro ha ocasionado una afectación de cuerpos de agua debido a la presencia de infraestructuras mineras y/o de deforestación por minería en zonas aledañas a estos cuerpos de agua. En total, se estima una afectación de 225 cuerpos de agua (ríos y quebradas) en la Amazonía Peruana por la actividad minera de oro.

A continuación, presentamos los resultados de este reporte en tres secciones, las cuales agrupan las regiones con presencia de minería de oro: Sector Norte (Amazonas, Cajamarca y Loreto), Sector Centro (Huánuco, Pasco y Ucayali), y Sector Sur (Cusco, Madre de Dios y Puno). En cada sección, se presentan las áreas deforestadas por minería de oro y ríos afectados por infraestructuras mineras.

Mapa base. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, FEMA, SZF, IBC, SERNANP, Mapbiomas Perú

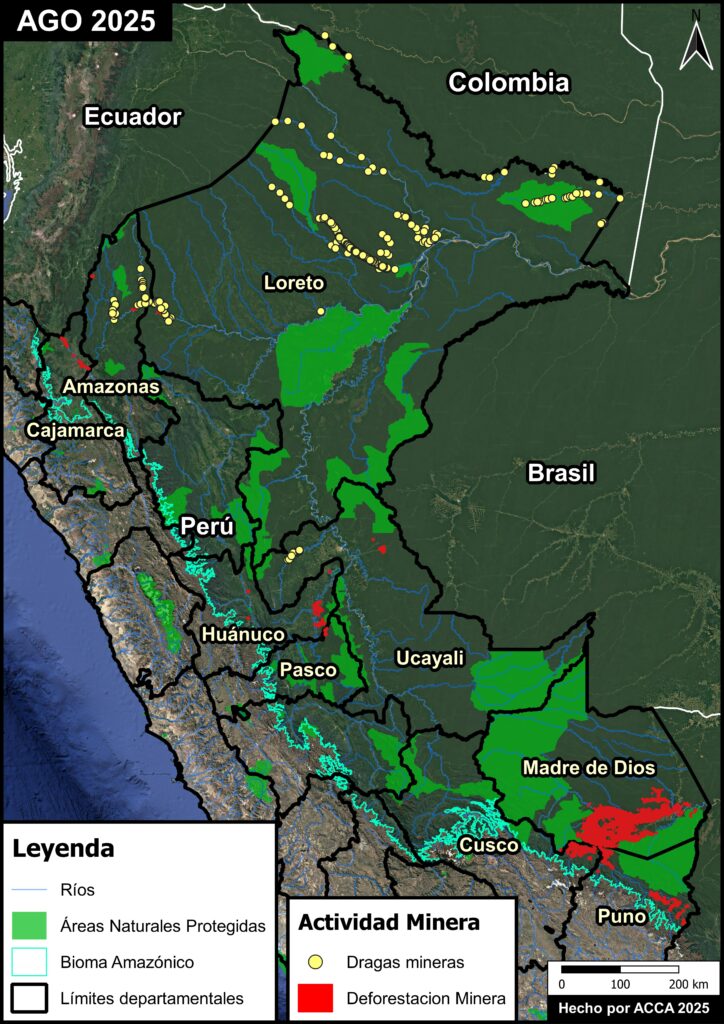

Sector Norte de la Amazonía Peruana

La minería de oro se ha extendido en las regiones Amazonas, Cajamarca y Loreto, donde se han registrado distintas zonas de actividad minera, así como la presencia de infraestructuras mineras, específicamente dragas mineras, en diferentes ríos de estas regiones (Figura 1).

En este sector, se ha registrado un área total de 491 hectáreas deforestadas por minería distribuido en las tres regiones mencionadas. Estas zonas mineras para la extracción de oro se ubican próximas a cuerpos de agua y, en algunos casos, están al interior de comunidades Indígenas en estas regiones.

Las áreas deforestadas por minería de oro se han localizado principalmente en zonas aledañas a ríos en este sector. En la región Cajamarca, la deforestación por minería se ha localizado a lo largo del río Chinchipe. Por otro lado, la deforestación por minería en las regiones Amazonas y Loreto se ha identificado en zonas aledañas al río Marañón.

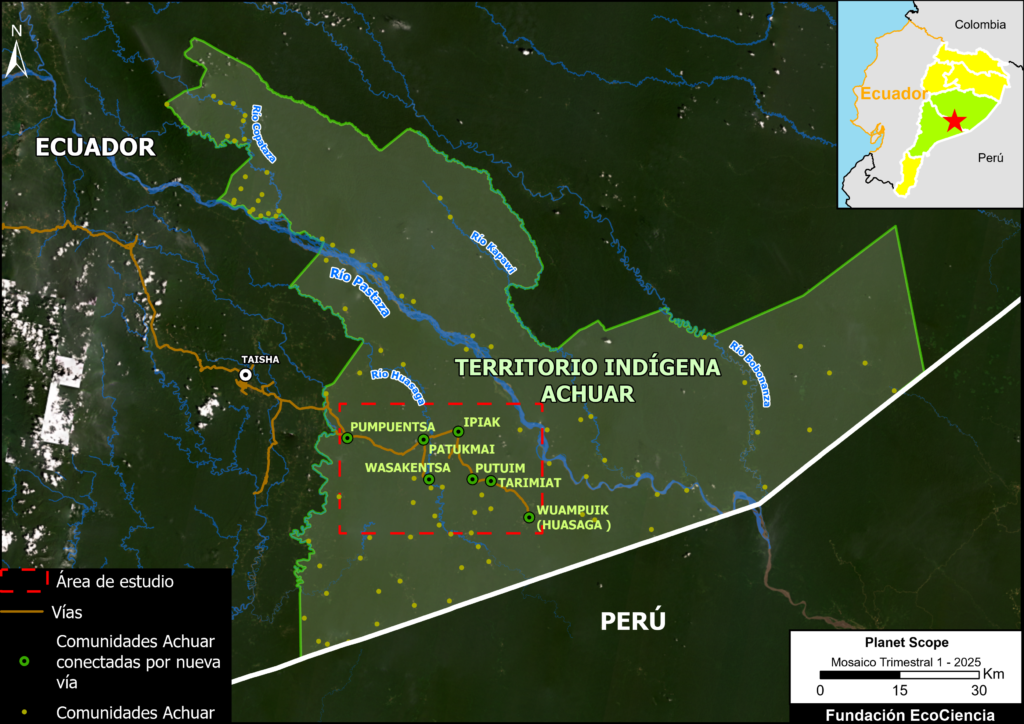

Además, se resalta la presencia de zonas deforestadas por minería cerca a la frontera con Ecuador para las regiones Amazonas y Cajamarca.

En septiembre de 2024, se identificaron nuevos registros de zonas deforestadas por minera en la quebrada Sawintsa de la región Amazonas (Figura 1a), la cual se ubica en la frontera con Ecuador y ha tenido un incremento de la actividad minera en los últimos meses.

La presencia de infraestructuras mineras para la extracción de oro se ha extendido a diferentes ríos amazónicos en el sector norte, donde se han identificado dragas mineras en 14 ríos diferentes. La región Loreto es la región más impactada por la actividad minera aurífera, donde se han identificado un total de 989 dragas mineras entre los años 2017 – 2025.

El río Nanay, ubicado en la región Loreto, y los ríos Cenepa y Santiago, ubicados en la región Amazonas, son los ríos amazónicos más impactados por la actividad minera de oro en el sector norte debido al alto número de dragas mineras identificadas en estos ríos. A lo largo del río Nanay, se han identificado 841 dragas mineras en el periodo 2017 – 2025, de las cuales 275 dragas mineras (32% del total) se han identificado en el año 2025. Además, la operación de las dragas mineras en el río Nanay se ha localizado en comunidades indígenas así como en el Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira (Figura 1b).

Por otro lado, la presencia de dragas mineras en los ríos Cenepa y Santiago se ha ido incrementando en los últimos años, donde se han registrado 137 y 51 dragas mineras entre los años 2022 – 2025, respectivamente. Asimismo, la actividad minera de oro mediante el uso de dragas mineras se han localizado en zonas aledañas a comunidades indígenas en la región Amazonas.

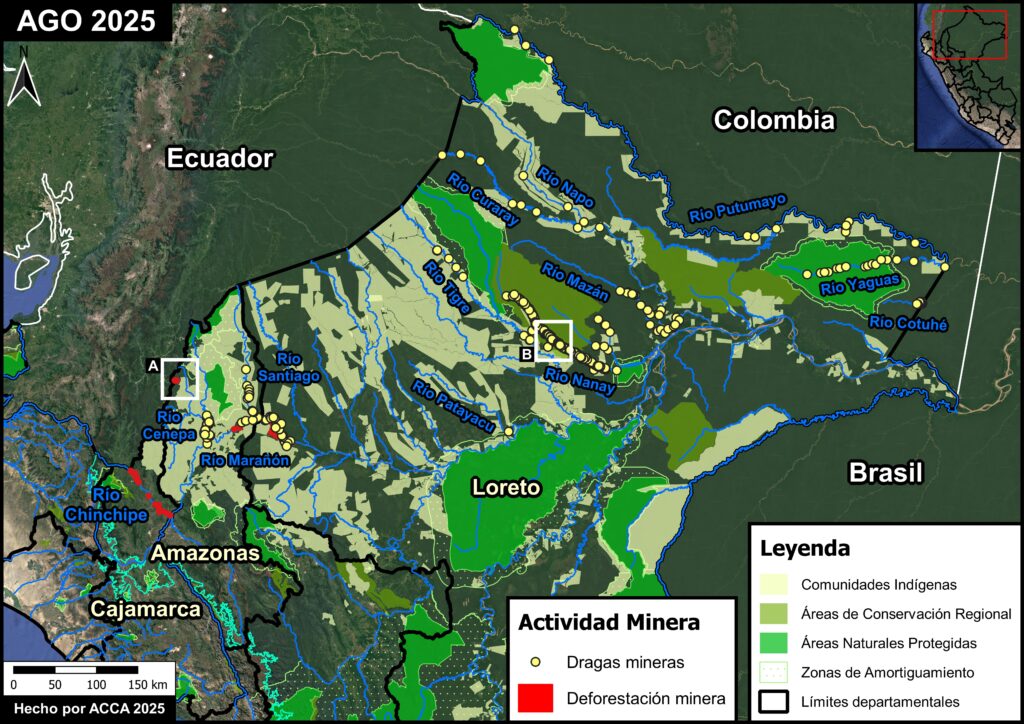

Sector Centro de la Amazonía Peruana

La minería de oro en el sector centro se ha extendido en las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali, en las cuales se han registrado deforestación por actividad minera e infraestructuras mineras en ríos de estas regiones (Figura 2).

En el sector centro, se ha registrado una área total de 1,320 ha de áreas deforestadas por minería en las tres regiones mencionadas. Estas áreas mineras se han identificado en zonas aledañas a ríos y quebradas en estas regiones. Además, la deforestación por minería de oro se ha localizado en comunidades Indígenas, en el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish, y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.

La región Huánuco es la región más impactada por la deforestación por minería en este sector, la cual se ha expandido principalmente en áreas aledañas a los ríos Pachitea, Yuyapichis, Negro, y a la quebrada Pintuyacu.

La mayor parte de la deforestación por minería se ha localizado en la provincia de Puerto Inca (Figura 2a), la cual concentra el 97% del total de áreas deforestadas por minería en la región Huánuco.

En la región Pasco, la deforestación por minería de oro se ha registrado a lo largo del río Chinchihuani desde agosto de 2024 (Figura 2b).

Estas áreas deforestadas representan los primeros registros de minería de oro en esta región, y han sido identificadas en concesiones mineras en trámite.

Por otro lado, la minería de oro en la región Ucayali se ha localizado en quebradas aledañas al río Abujao, donde se registran zonas deforestadas por la actividad minera.

Con respecto a la infraestructura minera en el sector centro, se han tenido registros de dragas mineras en el río Aguaytía, en la región Ucayali.

Estos registros de dragas mineras se han identificado desde mediados de 2024 (Figura 2c), los cuales se han localizado principalmente en sectores aledaños a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.

En total, se han identificado 26 dragas mineras en este río durante los años 2024 – 2025.

Sector Sur de la Amazonía Peruana

La minería de oro se ha extendido en las regiones Cusco, Madre de Dios y Puno, donde se ha registrado principalmente deforestación por minería de oro en diferentes sectores de estas regiones (Figura 3).

Este sector ha presentado un área total de 137,558 ha deforestadas por minería ubicadas en las regiones mencionadas. A comparación con los otros dos sectores, el sector sur es el sector más impactado por la actividad minera de oro, la cual representa el 98.7% del total de deforestación por minería en el Perú. Además, la actividad minera en este sector habría iniciado en la región Madre de Dios, donde se registraron indicios de actividad minera a partir del año 1984. Esta situación representa una pérdida importante de bosques amazónicos en las regiones de este sector, así como el impacto en los ecosistemas terrestres y cuerpos de agua aledaños a la actividad minera.

La región Madre de Dios es la región con la mayor extensión de deforestación por minería de oro en el país, la cual concentra el 97.5% del total de deforestación por minería.

Hasta el año 2025, se ha registrado un área total de 135,939 ha de deforestación por minería en esta región.

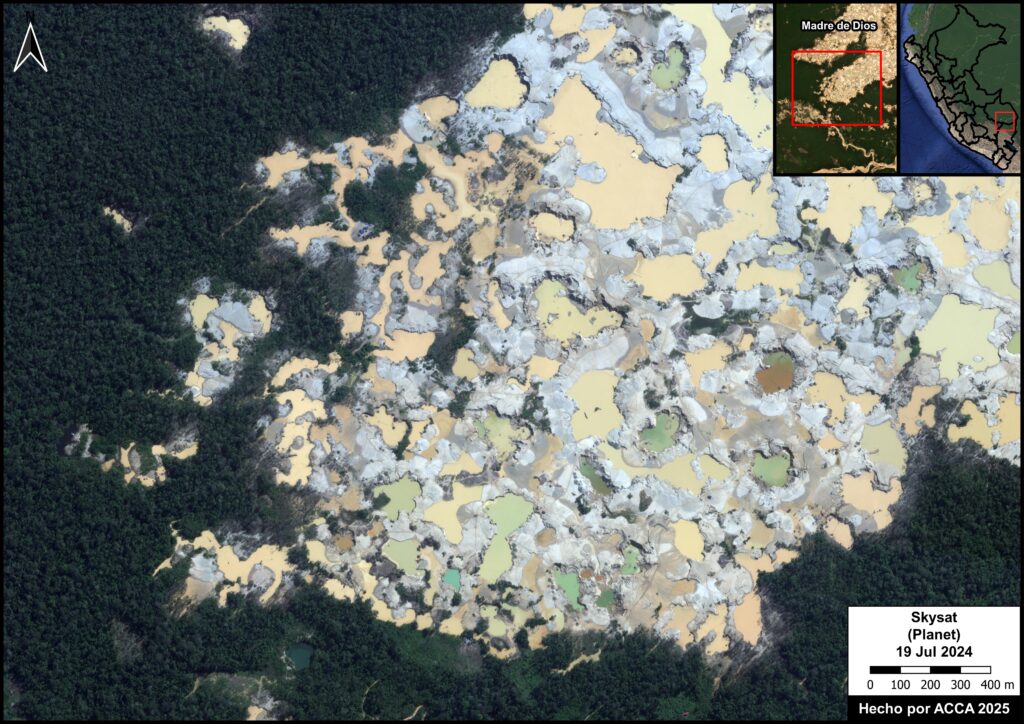

Además, la deforestación por minería en Madre de Dios se ha extendido al interior de comunidades Indígenas y de las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (Figura 3a) y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Para la región Cusco, la deforestación por minería de oro se ha extendido a diferentes sectores cercanos a los ríos Araza y Nusiniscato, así como a quebradas aledañas a estos ríos.

Además, parte de la deforestación por minería se ha extendido al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y en la Concesión para Conservación Camanti Sostenible (Figura 3b).

Por otro lado, la región Puno ha presentado deforestación por minería en zonas cercanas a los ríos Inambari y Huari Huari, así como en quebradas aledañas a estos ríos (Figura 3c).

Asimismo, parte de la deforestación por minería de oro se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Respecto a las infraestructuras mineras en este sector, el uso de infraestructuras se ha extendido principalmente en las zonas mineras de la región Madre de Dios.

En esta región, se utilizan diferentes tipos de infraestructuras mineras para la extracción de oro, donde se incluyen el uso de tracas, chutes, minidragas y balsas mineras (ACCA, 2022).

Para el año 2025, se han identificado 2,052 infraestructuras mineras en zonas mineras en la región Madre de Dios, donde se incluyen tracas, dragas, entre otros (Figura 3d).

Recomendaciones para la minería aurífera actual en el Perú

La minería aurífera en el Perú representa uno de los mayores desafíos socioambientales del país. La expansión de la minería ilegal e informal ha generado impactos graves en los bosques amazónicos, los ríos y las comunidades locales (Arana Cardó, M, 2024) . Frente a ello, se presentan cinco propuestas orientadas a fortalecer la formalización de la MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal), mejorar la trazabilidad del oro y reforzar la fiscalización estatal tanto en la nueva Ley de Formalización y Promoción de la MAPE como en la normativa actual sobre el tema.

1. Implementar un sistema efectivo de trazabilidad del oro que vincule producción, comercialización y exportación

Actualmente, el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro, creado a partir de la Resolución Ministerial Nº 249-2012-MEM-DM, carece de mecanismos efectivos de cruce de información.

Por lo tanto, se recomienda consolidar un sistema integral de trazabilidad que abarque no solo a productores, comercializadores, procesadores y exportadores, incluyendo la industria de joyería, sino también el control de insumos críticos como el mercurio y combustibles, a fin de garantizar cadenas de suministro libres de contaminación y actividades ilegales.

Este sistema debe integrar controles digitales en tiempo real, cruzar información entre lo declarado como producción y lo efectivamente comercializado, impedir la salida de oro ilegal bajo la forma de joyería y alinearse con las exigencias internacionales de debida diligencia.

2. Fortalecimiento de la Ley MAPE y depuración rigurosa del REINFO

La normativa sobre pequeña minería y minería artesanal debe establecer categorías claras basadas en producción y tecnología, diferenciando el proceso de formalización (dirigido a mineros preexistentes en situación informal y que contempla medidas escalonadas y apoyo técnico) del proceso ordinario de otorgamiento de permisos, que exige el cumplimiento pleno de requisitos ambientales y técnicos para nuevos proyectos.

La nueva Ley MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal) debe incorporar incentivos reales para la formalización y para la adopción de prácticas sostenibles, mecanismos eficaces de fiscalización y la delimitación de zonas exclusivas para la actividad formalizada, excluyendo Áreas Naturales Protegidas, reservas indígenas, cuerpos de agua y patrimonio cultural.

Adicionalmente, esta nueva normativa debe establecer la obligatoriedad de la debida diligencia en la cadena de valor del oro, vinculando el proceso de formalización con la implementación de un sistema de trazabilidad. De este modo, los mineros formalizados no solo deberán cumplir con los requisitos legales básicos, sino también garantizar que su producción esté libre de insumos ilegales como el mercurio, respondiendo a estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.

Asimismo, frente a la prórroga otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025, en el Decreto Supremo Nº 012-2025-EM, resulta indispensable que el Estado ejecute de manera estricta la depuración del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), retirando definitivamente a quienes no cumplan con los requisitos mínimos establecidas en la Ley N° 32213 y su reglamento, conforme indica su actualización a través del Decreto Supremo N.° 009-2025-EM. Además, se debe evaluar mecanismos sancionadores proporcionales que desincentiven el uso indebido del REINFO. Solo así se evitará que este registro continúe siendo utilizado como un escudo de impunidad frente a la acción del Ministerio Público y la Policía Nacional, y se garantizará que la formalización se traduzca en un cambio efectivo de prácticas mineras.

3. Establecer obligaciones ambientales desde el inicio de la formalización minera y asegurar su fiscalización

La normativa debe establecer que toda actividad de pequeña minería y minería artesanal debe estar sujeta a obligaciones ambientales respectivas, desde el primer acto de formalización, a fin de asegurar una fiscalización temprana y efectiva. Durante dicho proceso, las operaciones deben ser fiscalizadas de manera general y aleatoria por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Asimismo, se deben aplicar sanciones administrativas y penales a las autoridades responsables que incumplan con su deber de fiscalización.

De manera complementaria, se debe promover y avanzar con la zonificación forestal, conforme a lo establecido en la Ley Forestal (Ley N° 29763), con énfasis en las regiones amazónicas del Perú. Esta debe integrarse en el proceso de formalización minera y convertirse en un requisito formal para otorgar permisos. La integración de la zonificación permitirá prevenir que nuevos títulos habilitantes se otorguen en bosques prioritarios para conservación, reduciendo la deforestación y el uso inadecuado de los bosques al orientar la minería hacia zonas de menor impacto y prohibirla en áreas críticas. Ello implicaría que las autoridades de formalización minera consulten los mapas de zonificación desde el inicio. Es decir, el solicitante deberá incluir la categoría de zonificación forestal de su parcela y demostrar su compatibilidad antes de la emisión de un título habilitante.

4. Fortalecer la supervisión de la MAPE a nivel regional mediante convenios interinstitucionales

Se propone la suscripción de convenios entre el OEFA y los gobiernos regionales amazónicos, acompañados de apoyo técnico y equipos tecnológicos para fiscalizar en tiempo real las operaciones en zonas remotas.

Además, siguiendo lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se recomienda la conformación de equipos multidisciplinarios especializados que acompañen supervisiones en campo, contribuyendo a cerrar brechas de capacidad y asegurar la eficacia del control ambiental en territorios críticos.

5. Promover tecnologías limpias y prohibir progresivamente el uso de mercurio al 2030.

En cumplimiento del Convenio de Minamata, el Perú debe adoptar una política de eliminación progresiva del mercurio en la minería aurífera.

Para ello, se recomienda facilitar el acceso de los mineros a tecnologías limpias mediante créditos blandos, subsidios o beneficios tributarios, garantizando procesos más seguros para el ambiente y la salud pública, de modo que la transición tecnológica incremente la recuperación de oro y reduzca los impactos sobre ríos y comunidades locales.

No obstante, esta política debe ir acompañada de metas específicas para la protección de los recursos forestales, así como de sanciones más estrictas frente a quienes continúen utilizando mercurio y generando deforestación, de manera que se garantice una verdadera protección ambiental y de la salud pública.

Además, dichas metas deben incorporarse expresamente en el Plan de Acción Nacional del Convenio de Minamata, asegurando su implementación efectiva y articulada en el territorio.

Metodología

La identificación de deforestación por minería de oro se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de alta y muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet, Maxar y Google Earth Pro para las regiones Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno y Ucayali. Para lo cual, se realizó una revisión preliminar de mapas y plataformas relacionadas a la detección de minería en el Perú (Sistema de Detección Temprana y Vigilancia Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, Amazon Mining Watch y Mapbiomas Perú) con la finalidad de ubicar potenciales zonas mineras. Además, se recopilaron reportes y artículos periodísticos relacionados a la minería de oro en diferentes regiones del país para la ubicación de áreas mineras, así como comunicaciones directas de representantes de diferentes instituciones sobre indicios de actividad minera a nivel local. A partir de estos procesos preliminares, se realizó la identificación de deforestación por minería de oro mediante el uso de imágenes satelitales. Asimismo, se realizó el monitoreo de la deforestación por minería identificada utilizando los mosaicos mensuales de Planet NICFI (resolución espacial de 4.7 m) para un seguimiento de la expansión de la deforestación por minería y la identificación de nuevas áreas mineras aledañas.

La identificación de deforestación por minería de oro en la región de Madre de Dios utilizó la información de deforestación histórica por minería generada por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) para los años 1984 – 2019, por Mapbiomas Perú para el año 2020, y por Amazon Conservation (ACA) para el periodo Enero 2021 – Marzo 2024. Luego, se utilizó el algoritmo LandTrendR para la identificación de pérdida de bosque en mosaicos mensuales de Planet NICFI para el periodo Abril 2024 – Julio 2025. Posteriormente, se realizó una revisión manual para la identificación de la pérdida de bosque por minería de oro y otras causas.

La identificación de infraestructuras mineras se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet , Maxar y Google Earth Pro para diferentes ríos amazónicos y áreas mineras en el Perú. Además, se incluyeron reportes confidenciales y comunicaciones directas de diferentes instituciones sobre la presencia de infraestructuras mineras en ríos amazónicos.

Anexo

*La afectación de ríos y quebradas considera la presencia de infraestructuras mineras dentro de estos cuerpos de agua y/o la presencia de zonas mineras de oro aledañas a estos cuerpos de agua.

Referencias

Arana Cardó, M. (2024). Minería ilegal en la Amazonía peruana: Informe sobre las actividades mineras en las regiones amazónicas de Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco. Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCDS). https://fcds.org.pe/wpcontent/uploads/2024/07/Resumen_Ejecutivo_informe_mineria_compressed-1.pdf

Conservación Amazónica (ACCA), Proyecto Prevenir – USAID. (2022). Estimación de la población minera informal e ilegal en el departamento de Madre de Dios, a partir del uso de imágenes satelitales sub métricas. https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2744

Delfino, E. (20 de julio de 2025). Minería ilegal en Perú: “Hay una presión internacional por el oro y los principales países consumidores no realizan una debida diligencia respecto al origen” | ENTREVISTA. Mongabay. https://es.mongabay.com/2025/07/mineria-ilegal-peru-oro-amazonia-contaminacion/

OCDE (2016). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

Vadillo Vila, J. (2022). La minería ilegal y su impacto en tiempos de pandemia. Diario El Peruano. https://elperuano.pe/noticia/170967-la-mineria-ilegal-hoy

Zapata Perez, M., Arana Cardo, M., Ramires Valle, D., Castro Sánchez-Moreno, M., Garay Tapia, K., Rivadeneyra Tello, G., Vega Ruiz, C. y Cabanillas Vasquez, F. (2025). 10 propuestas para la formalización efectiva de la pequeña minería y minería artesanal. Observatorio de Minería Ilegal. https://www.observatoriomineriailegal.org.pe/wp-content/uploads/2025/05/10_propuestas_ley_MAPE_020525.pdf

Agradecimientos

Este informe es parte de una serie enfocada en la minería de oro en la Amazonía peruana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.

Cita

Pacsi R, Novoa S, Yupanqui O, Quispe M, La Torre S, Balbuena H, Huamán B, Valdivia G, Castañeda C, Soria M, Finer M, Santana A (2025) Situación actual de Minería de Oro en la Amazonía Peruana. MAAP: 233.

El Acuerdo de Escazú, ratificado por Ecuador y en vigor desde el año 2021, establece en su artículo 5 el deber de los Estados de garantizar el acceso a la información ambiental, de manera proactiva y en formatos culturalmente adecuados.

El Acuerdo de Escazú, ratificado por Ecuador y en vigor desde el año 2021, establece en su artículo 5 el deber de los Estados de garantizar el acceso a la información ambiental, de manera proactiva y en formatos culturalmente adecuados.