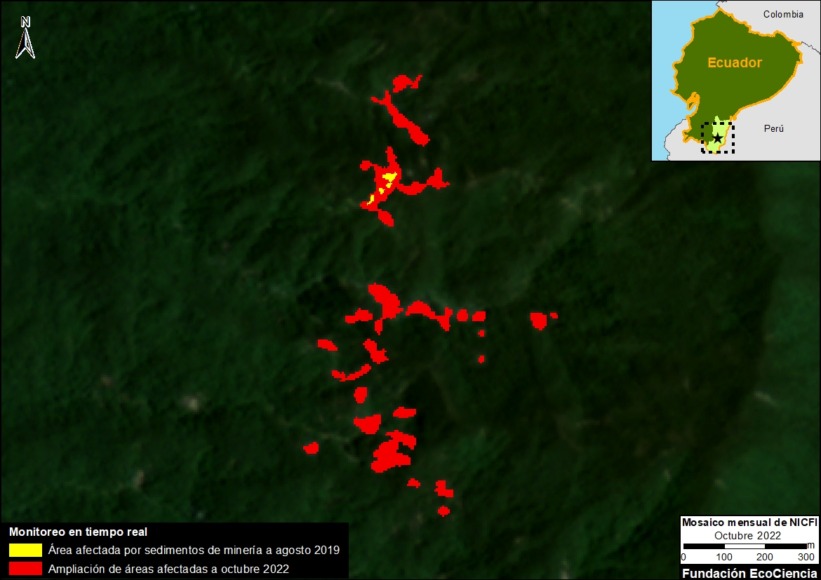

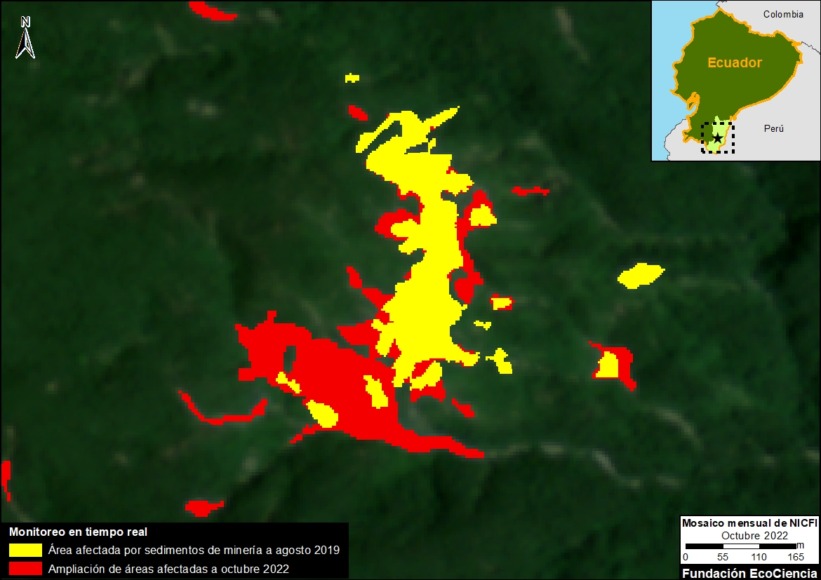

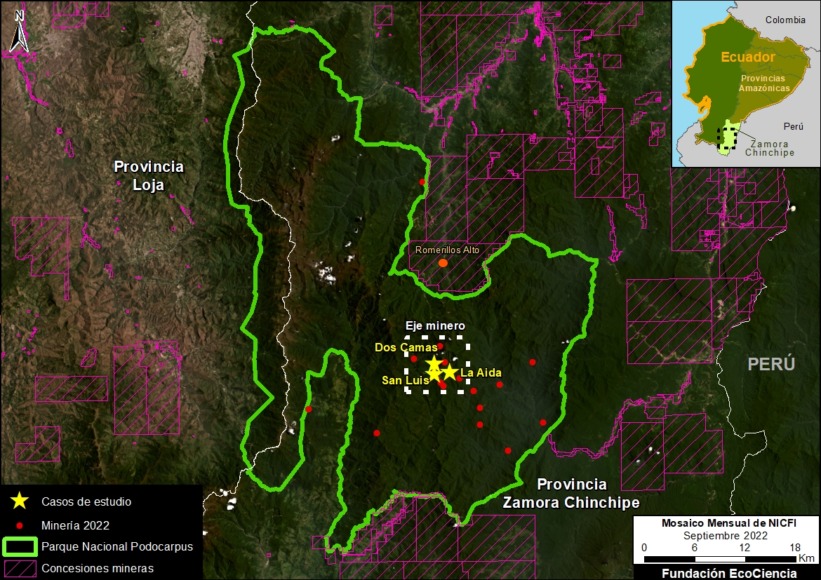

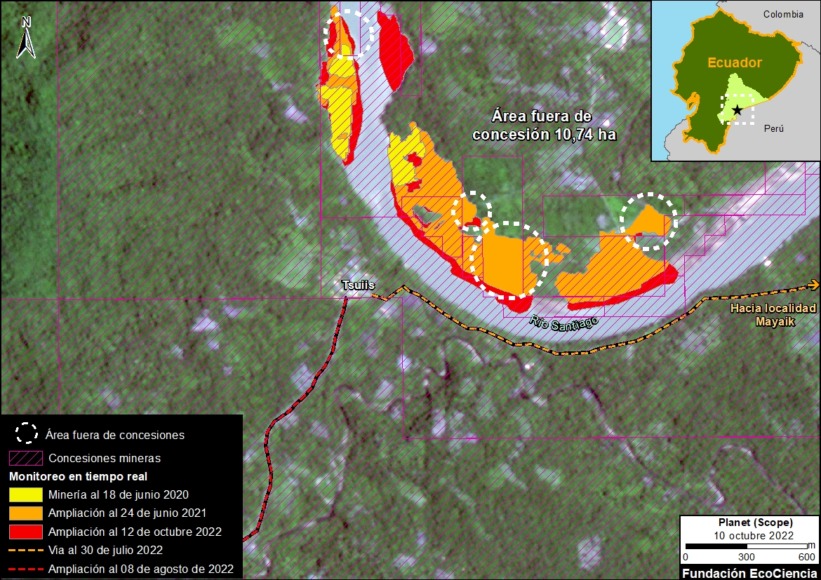

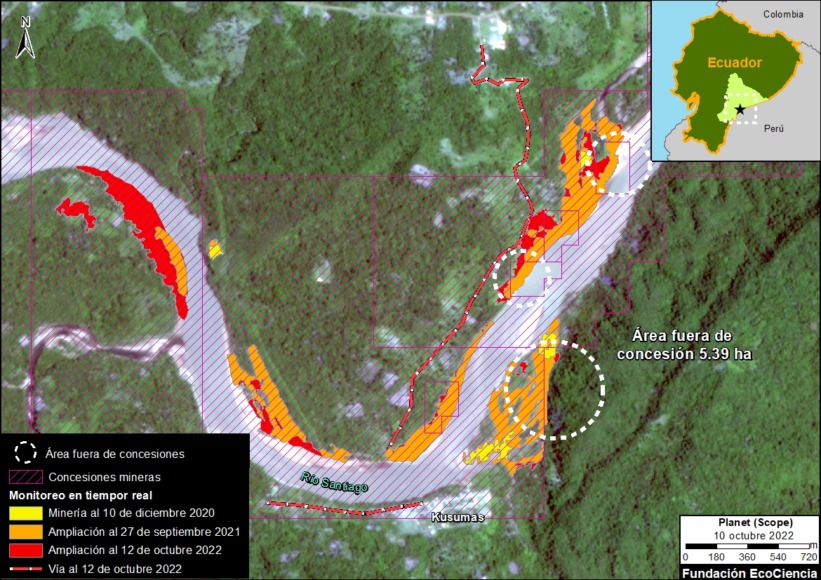

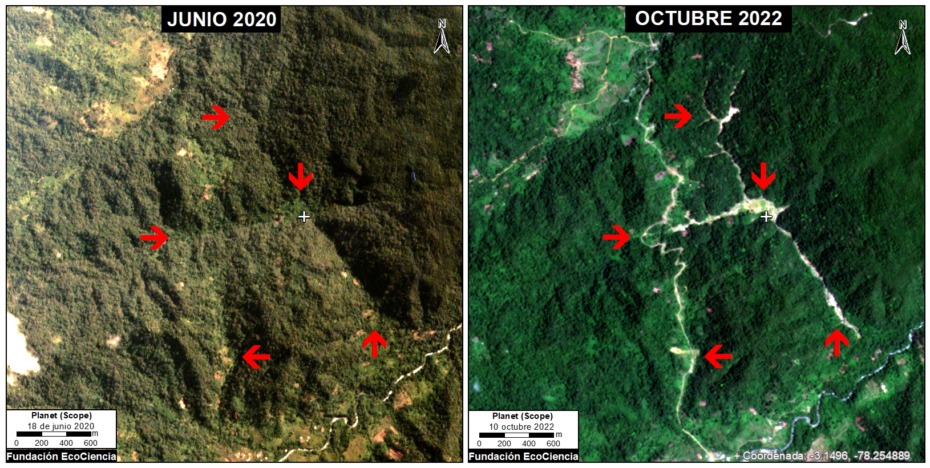

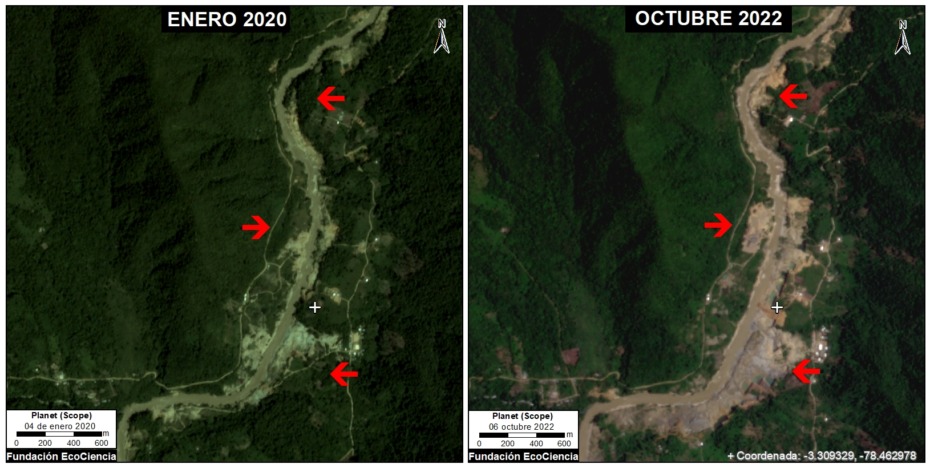

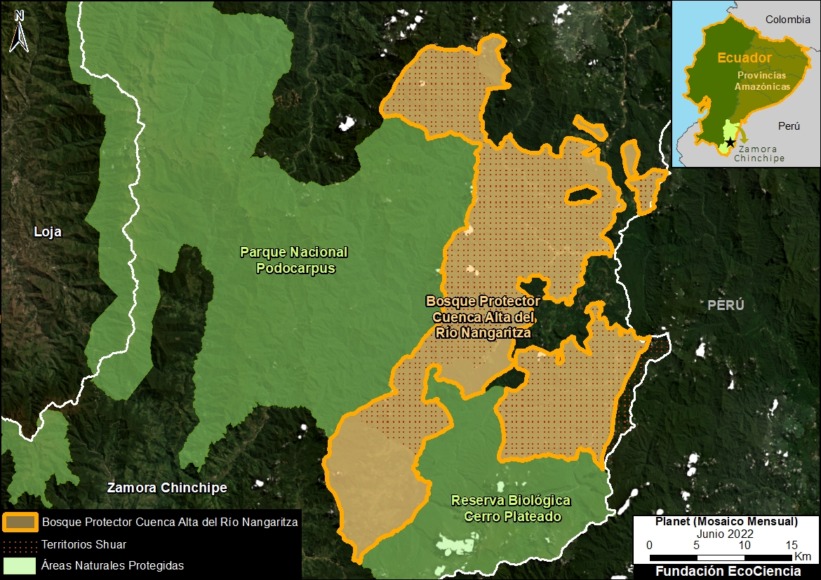

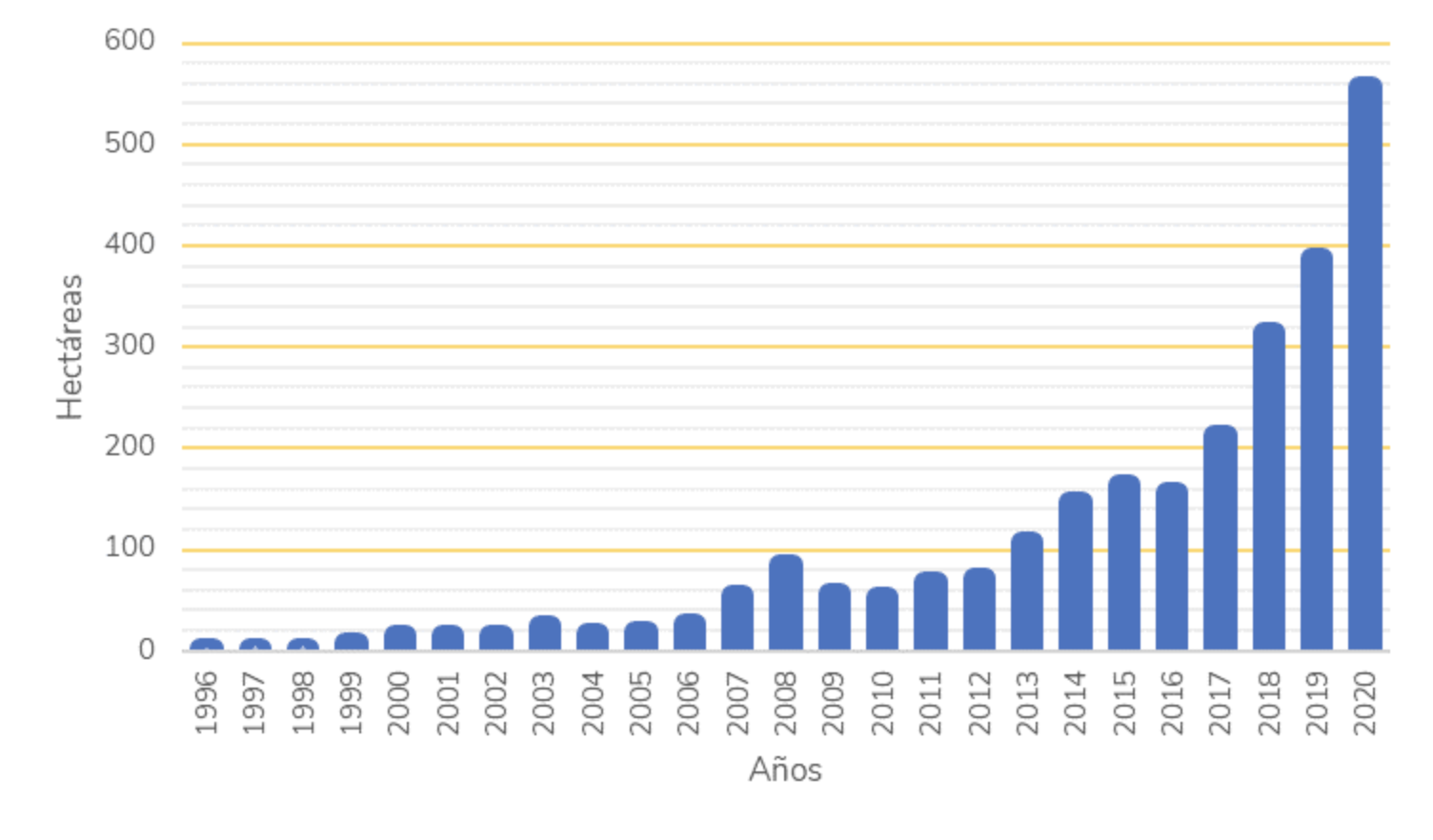

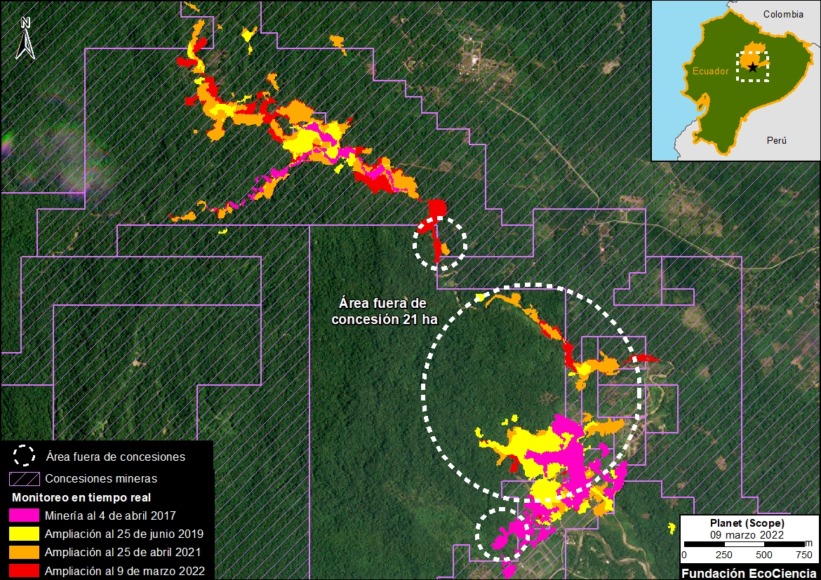

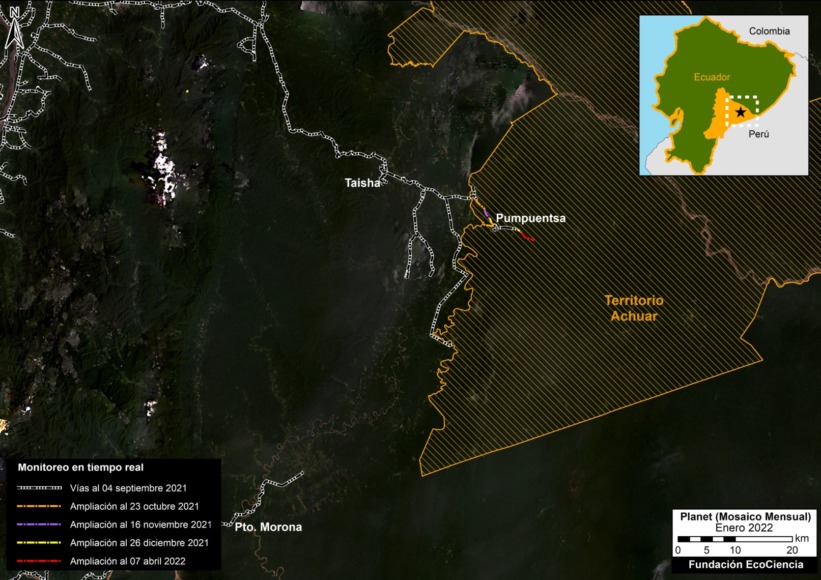

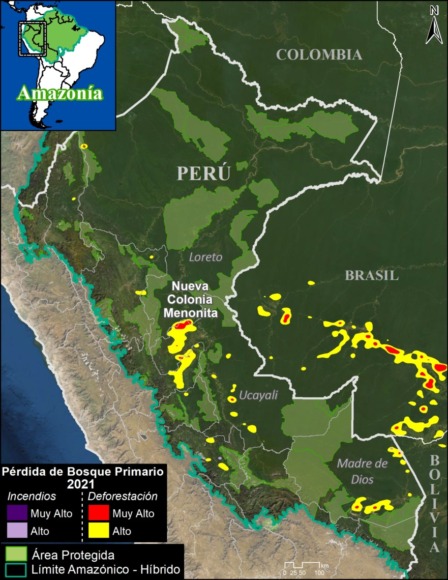

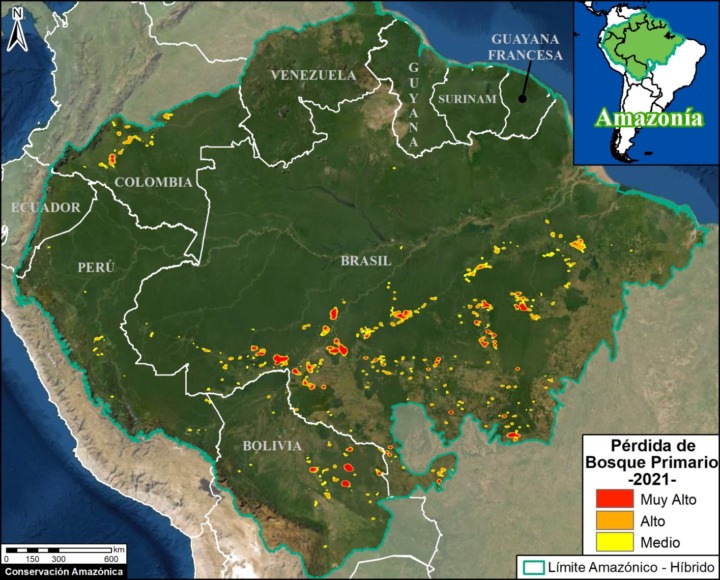

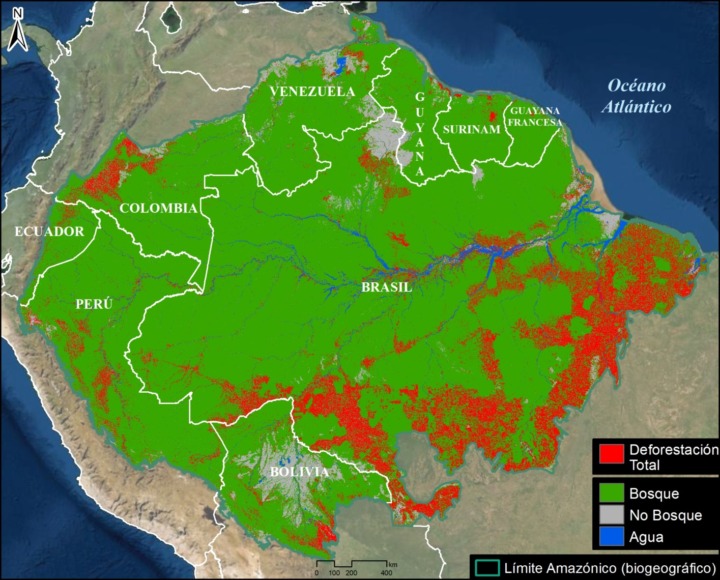

Mapa Base. Pérdida total del bosque amazónico. Datos: ACA/MAAP.

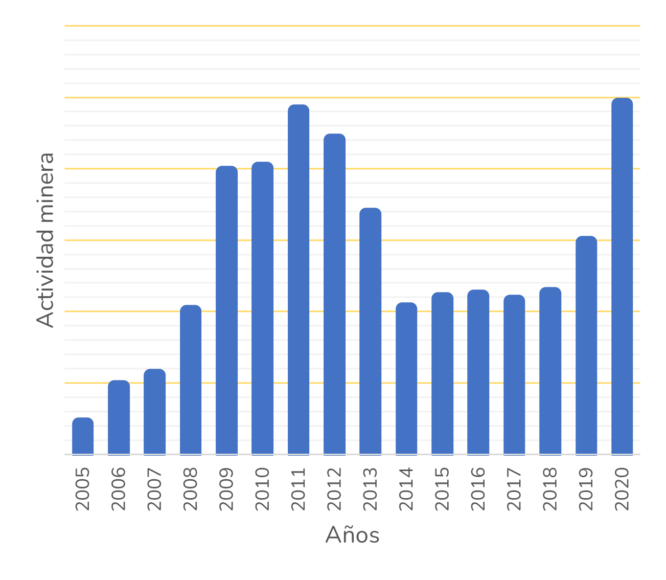

Cada vez más, se reporta que el mayor bosque tropical del mundo, la Amazonía, se acerca rápidamente a un punto de inflexión («tipping point«).

En pocas palabras, significa que partes del bosque se convierten en ecosistemas más secos debido a la alteración de los patrones de precipitación y de las temporadas secas más intensas, ambos exacerbados por la deforestación.

La Amazonía genera su propia precipitación al reciclar el agua que pasa desde el Océano Atlántico. Por lo tanto, la elevada deforestación en la Amazonía oriental puede provocar graves impactos en la Amazonía central y occidental (ver la sección de Antecedentes, más abajo).

La bibliografía científica indica que este punto de inflexión podría desencadenarse con una pérdida del 25% de bosque, junto con los impactos del cambio climático.

Sin embargo, la literatura es ambigua en cuanto a la primera parte crítica del punto de inflexión: ¿cuánto se ha perdido ya?

Existen numerosas estimaciones, incluyendo el 14% del reciente informe del Panel Científico por la Amazonía, pero no encontramos ningún estudio definitivo que específicamente acote esta cuestión.

En el presente reporte, abordamos especificamente esta pregunta clave de cuánto de la Amazonía original se ha perdido ya.

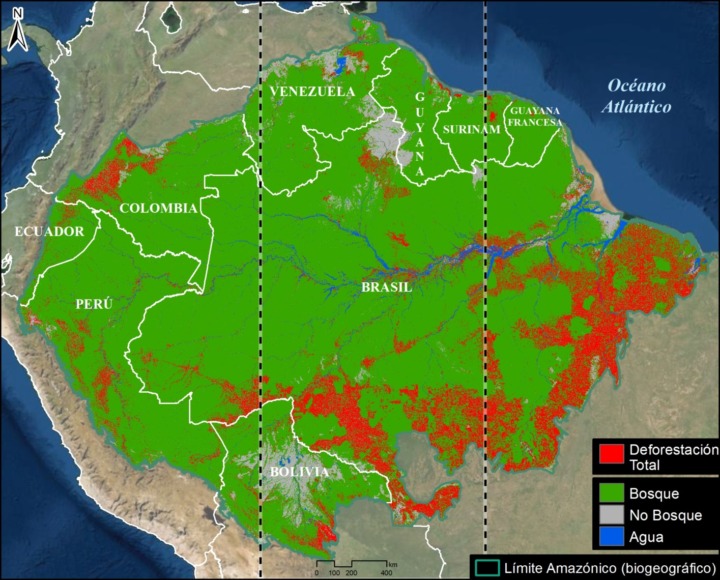

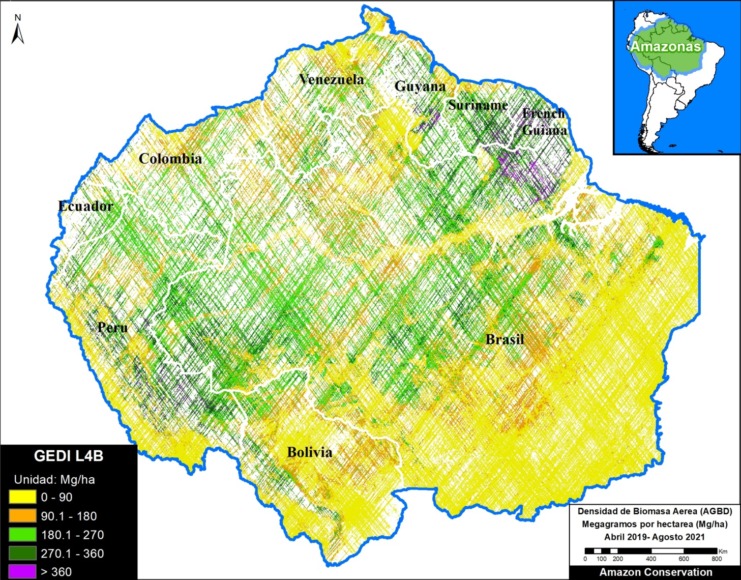

Iniciamos con la primera estimación conocida del bosque original del bioma amazónico (es decir, antes de la llegada de los europeos): más de 647 millones de hectáreas (ver Imagen 1, abajo).

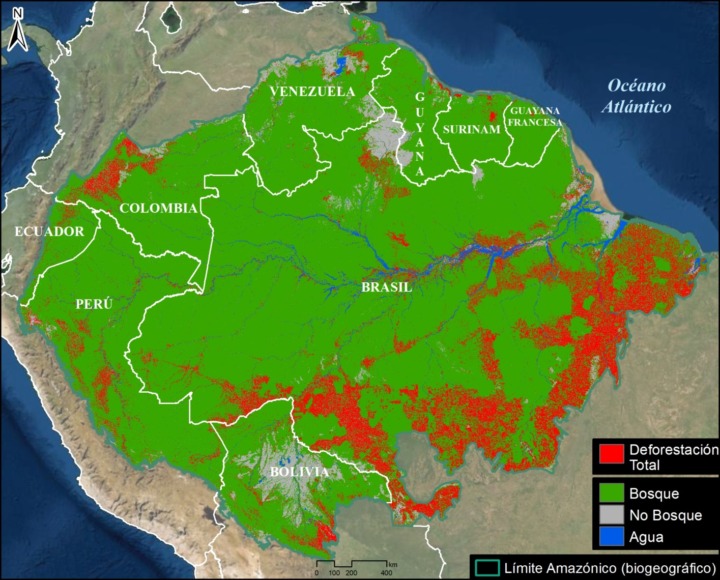

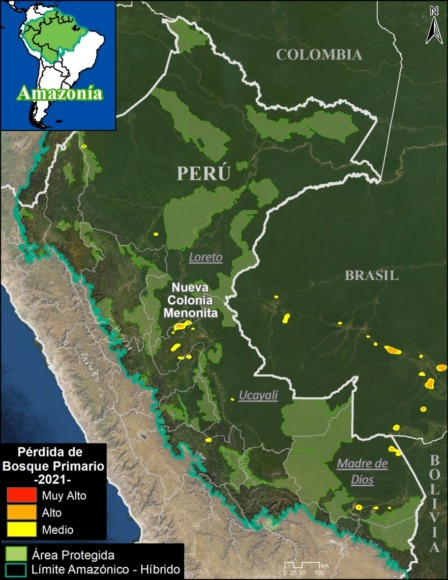

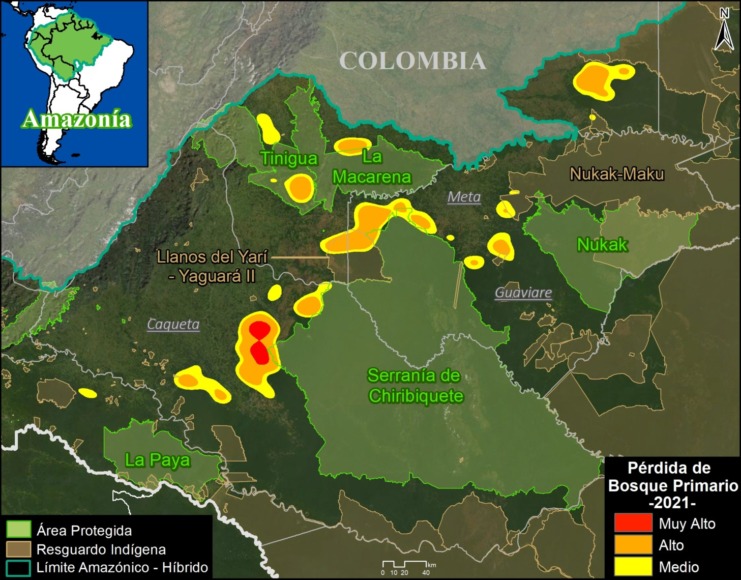

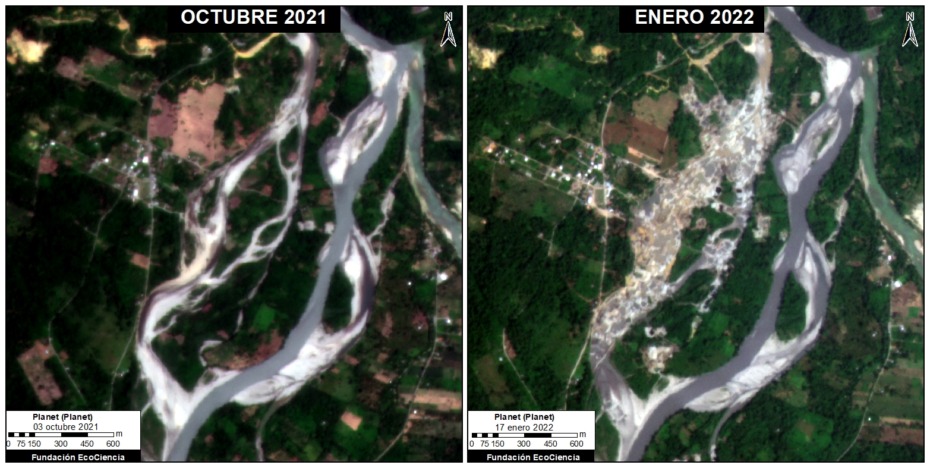

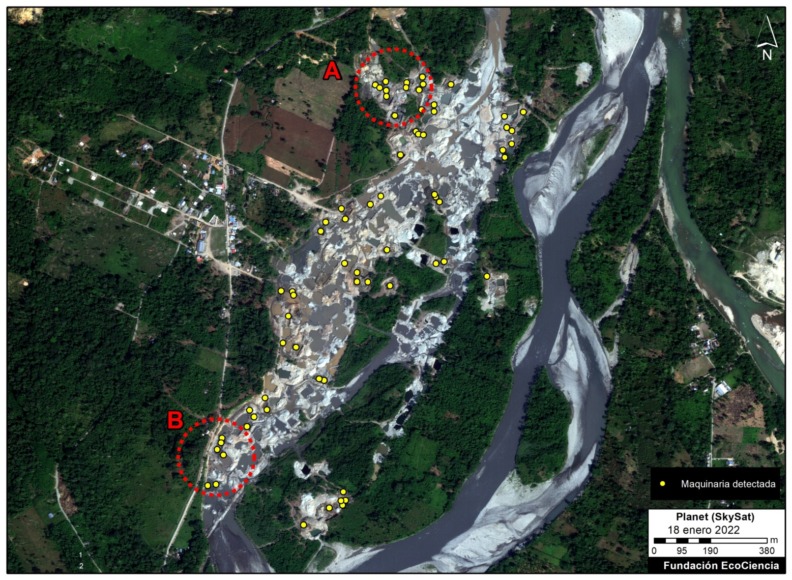

Luego, estimamos la pérdida total acumulada del bosque amazónico, desde la estimación original hasta la actualidad: más de 85 millones de hectáreas (ver Mapa Base).

Combinando ambos resultados, presentamos nuestra estimación independiente y enfocada en cuánto se ha perdido de la Amazonía original: un 13%.

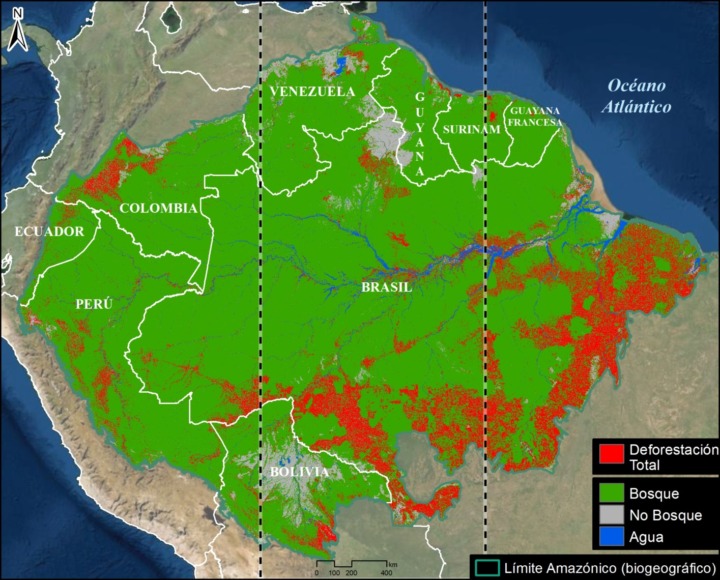

Sin embargo, cabe señalar que el 31% de la Amazonía original se ha perdido en el tercio oriental del bioma amazónico (ver Imagen 2, abajo), por encima del punto de inflexión especulado. Este hallazgo es crítico porque, como se ha señalado anteriormente, el punto de inflexión probablemente se desencadenará en el este, ya que es la fuente del agua que fluye hacia la Amazonía central y occidental.

Bosque Amazónico Original

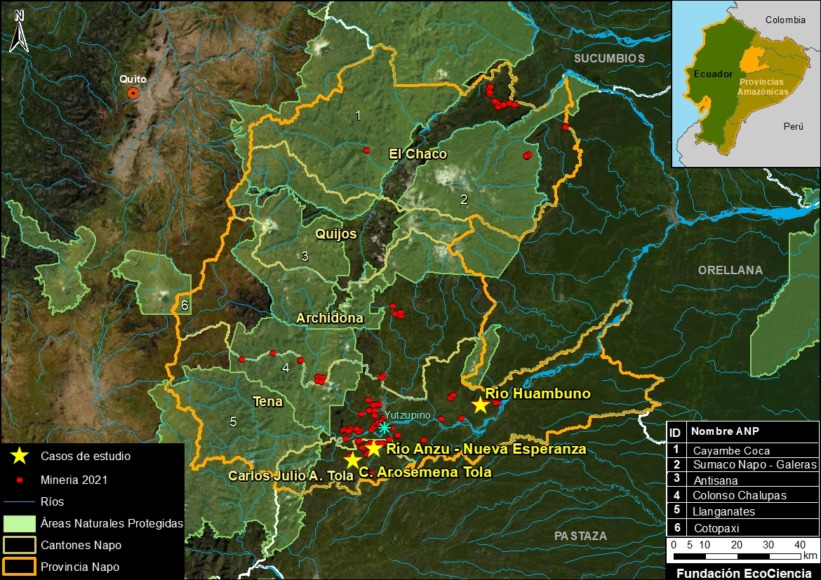

La Imagen 1 muestra el primer estimado conocido del bosque original amazónico, antes de la colonización europea. Note que utilizamos la definición más amplia de la Amazonía (biogeográfica; bioma amazónico) que abarca nueve países en lugar de la estricta cuenca amazónica.

Imagen 1. Bosque original del bioma amazónico. Datos: ACA/MAAP

Esto representa el esfuerzo más riguroso realizado a la fecha para recrear la Amazonía original. Por ejemplo, intentamos recrear el bosque original perdido por las represas antiguas.

El mapa tiene sólo tres clases: Bosque amazónico original, No Bosque natural (como las sabanas) y Agua.

Encontramos que el bosque amazónico original cubría más de 647 millones de hectáreas (647,607,020 ha).

De este total, el 61.4% se encontraba en Brasil, seguido de Perú (12%), Colombia (7%), Venezuela (6%) y Bolivia (5%). Los cuatro países restantes (Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa) constituyen el 8% final.

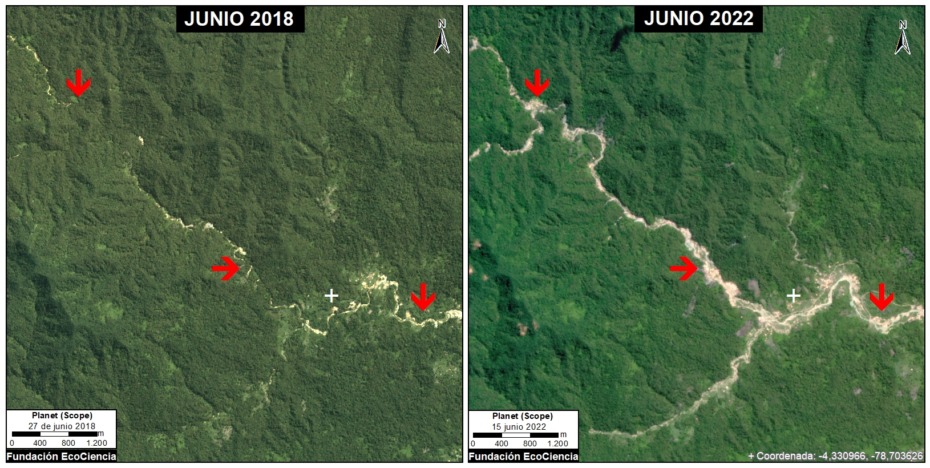

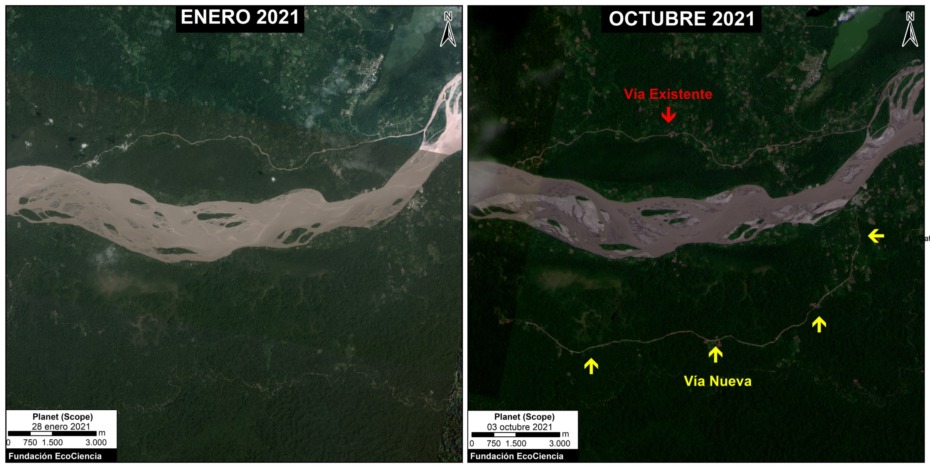

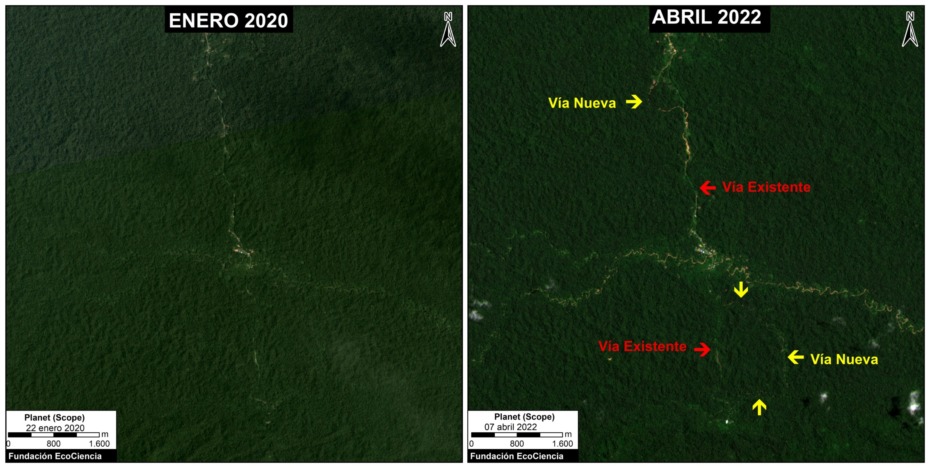

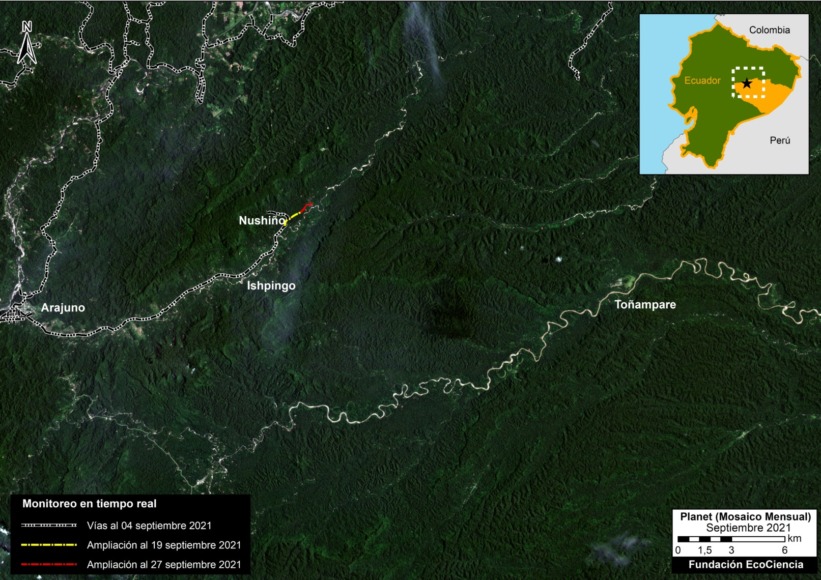

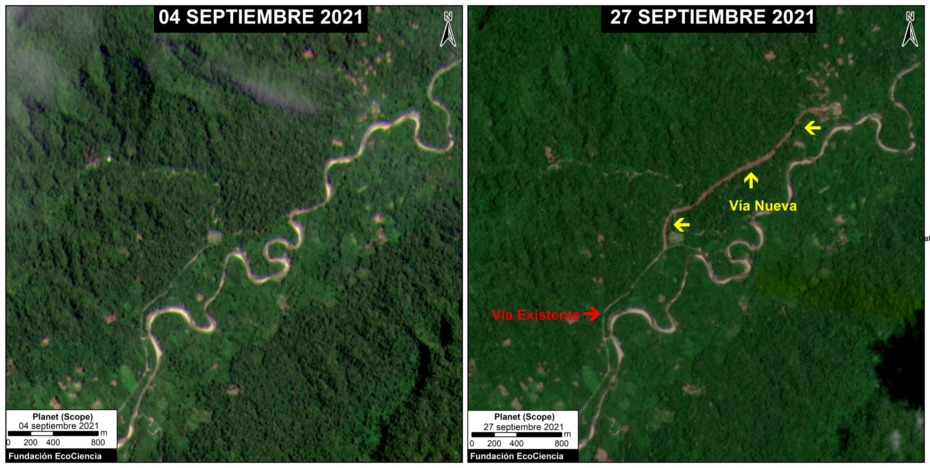

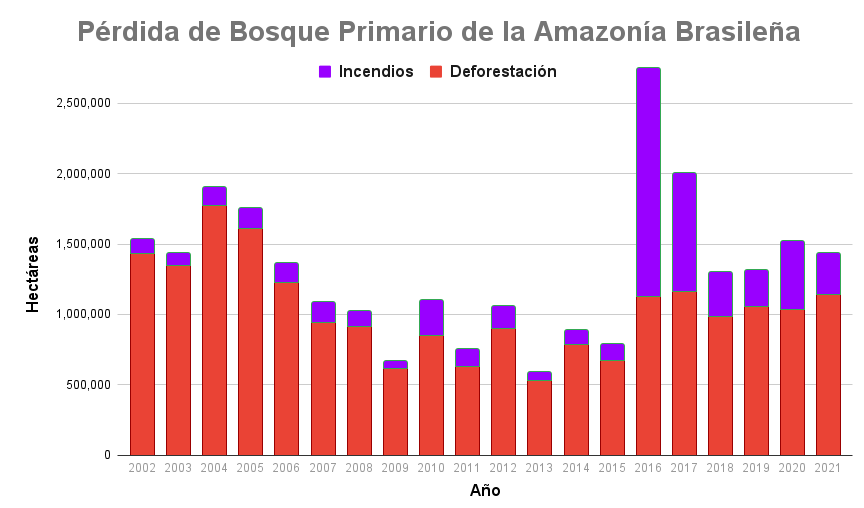

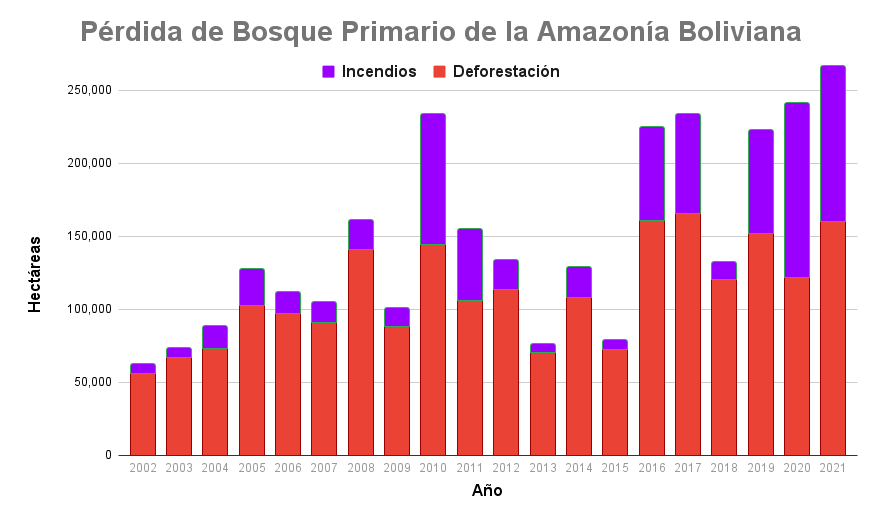

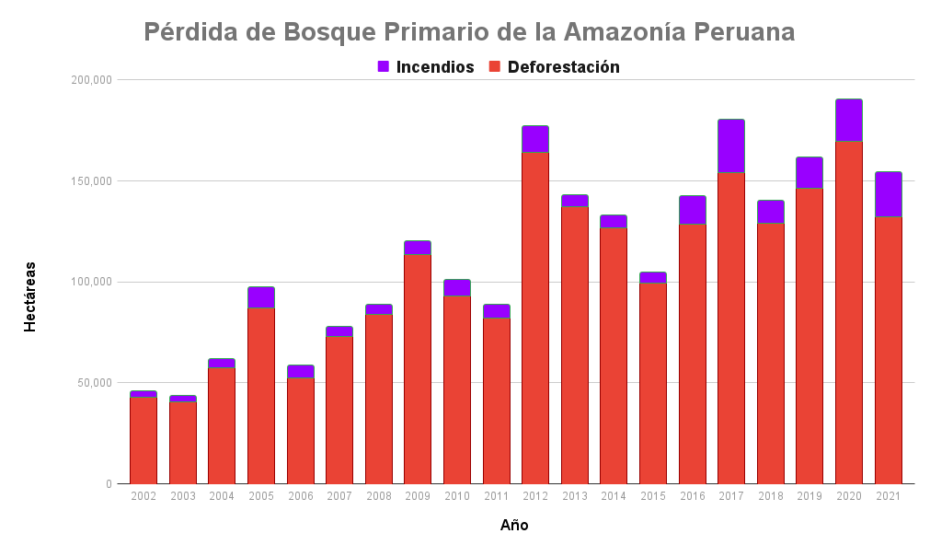

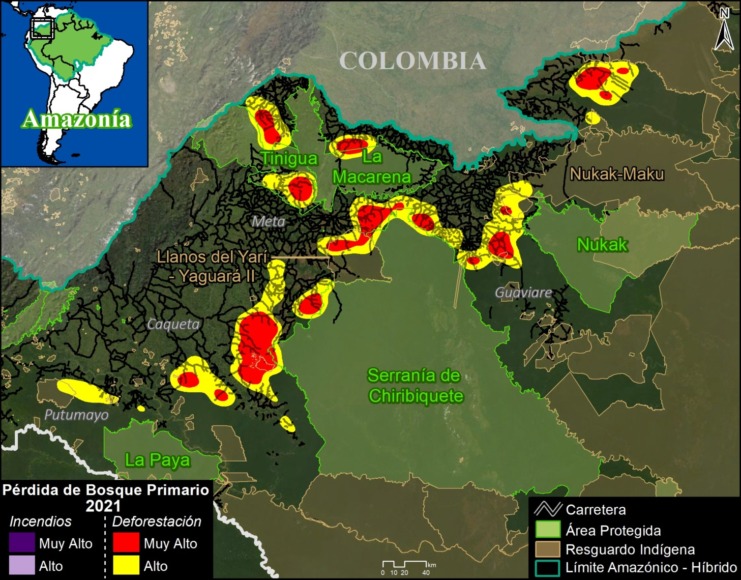

Pérdida de Bosque Amazónico

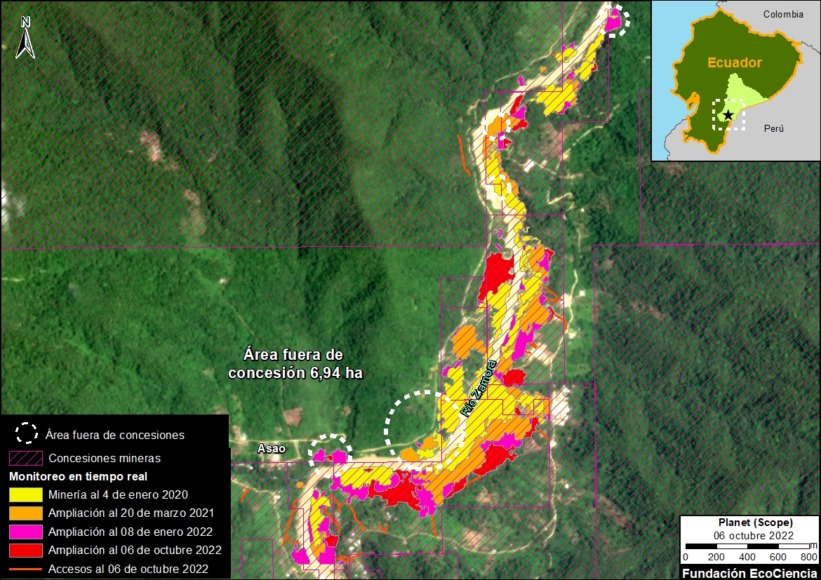

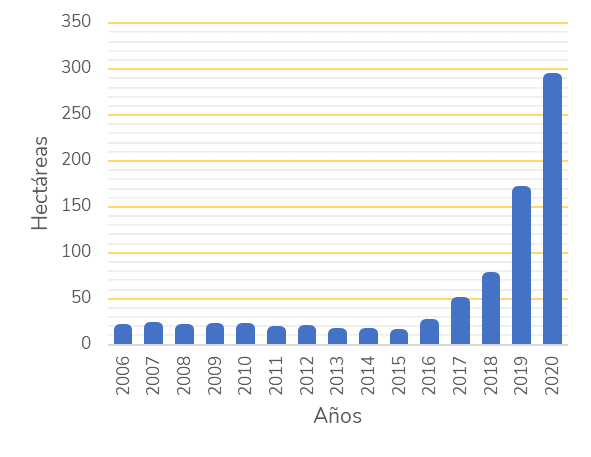

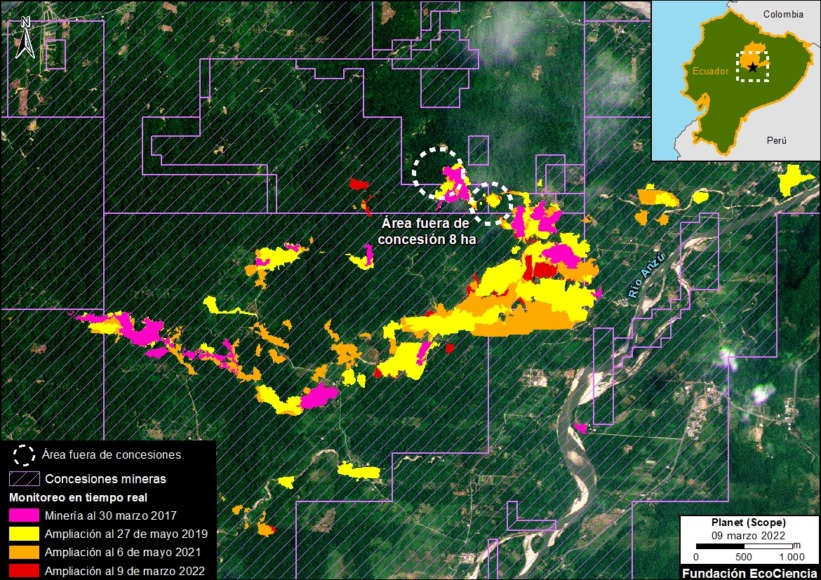

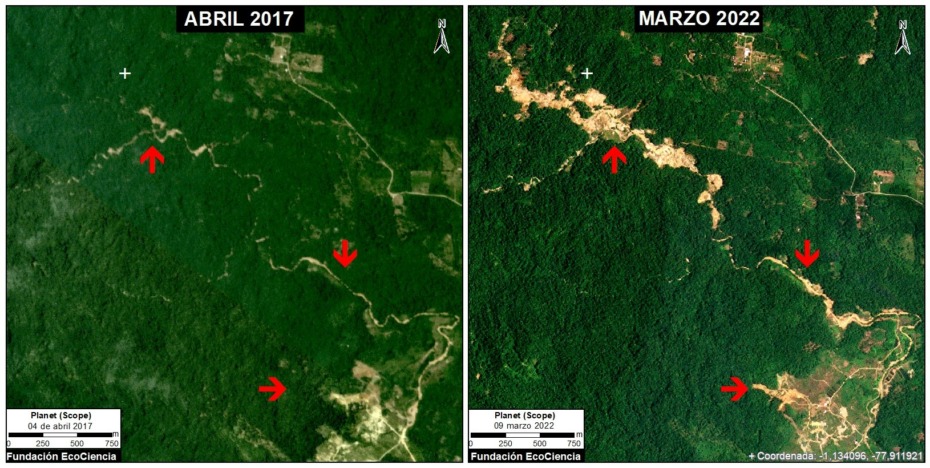

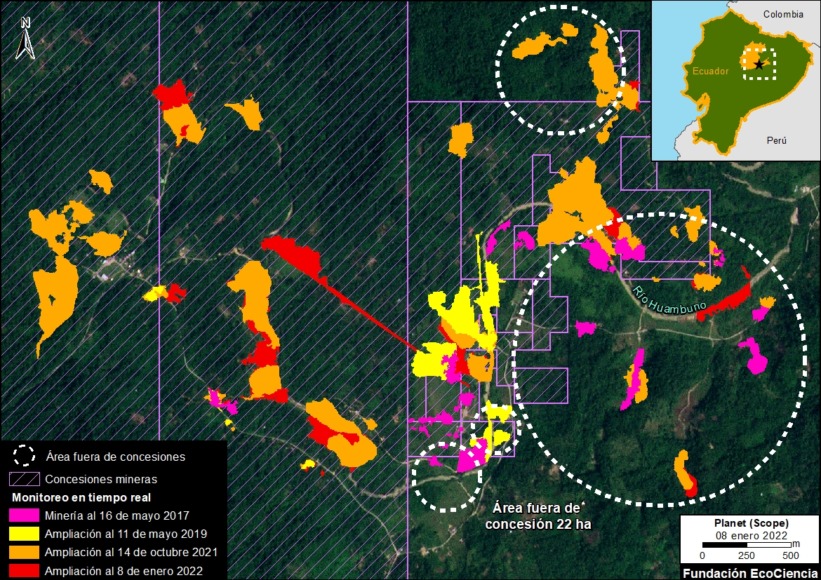

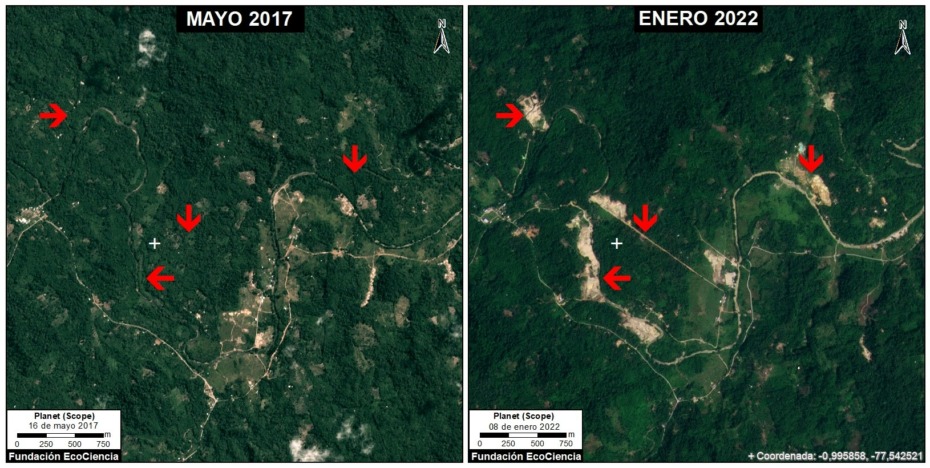

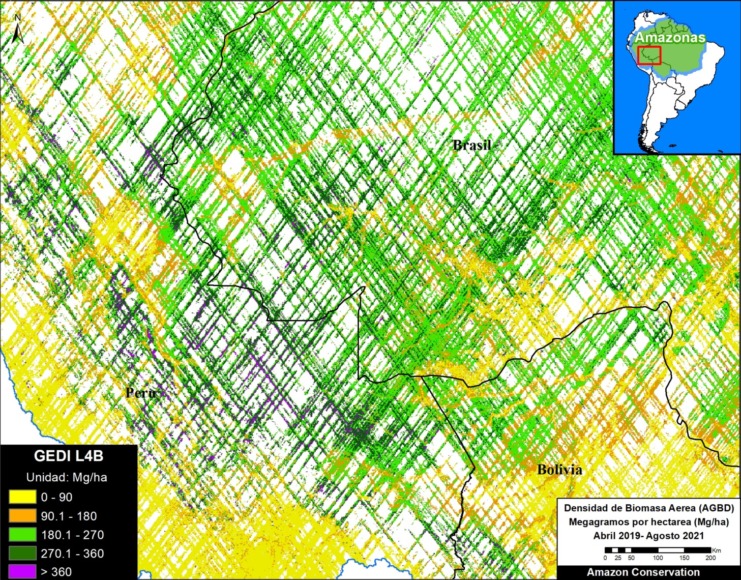

La Imagen 2 muestra la pérdida total acumulada de bosque amazónico, de la estimación original hasta la fecha (2022).

Imagen 2. Pérdida total de bosque amazónico. Las líneas verticales indican la división de la Amazonía en tercios, en la Amazonía. Datos: ACA/MAAP.

Del bosque original señalado, documentamos la pérdida histórica de más de 85 millones de hectáreas (85,499,157 ha).

La mayor pérdida se produjo en Brasil (69.5 millones de hectáreas), seguido de Perú (4.7 millones de hectáreas), Colombia (4 millones de hectáreas), Bolivia (3.8 millones de hectáreas) y Venezuela (1.4 millones de hectáreas). Los cuatro países restantes (Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa) constituyen los últimos 1.9 millones de hectáreas.

Comparándola con el bioma amazónico original, calculamos la pérdida histórica del 13.2% debido a la deforestación y otras causas.

Sin embargo, es importante destacar que el 30.8% de la Amazonía original se ha perdido en el tercio oriental del bioma amazónico (ver las líneas verticales en Imagen 2), por encima del rango del punto de inflexión especulado. Este hallazgo es crítico porque, como se menciona anteriormente, el punto de inflexión probablemente se desencadene en el este, ya que es la fuente del agua que fluye hacia la Amazonía central y occidental.

En contraste, encontramos que el 10.8% de la Amazonía original se ha perdido en el tercio central y el 6.3% se ha perdido en el tercio occidental, ambos por debajo del umbral del punto de inflexión especulado.

Antecedentes

La Amazonía genera alrededor de la mitad de sus propias precipitaciones al reciclar la humedad hasta 6 veces cuando las masas de aire se desplazan desde el océano Atlántico en el este, a través de la cuenca amazónica hacia el oeste. Así, el bosque tropical desempeña un papel fundamental manteniéndose vivo, al reciclar el agua a través de sus árboles para generar precipitaciones de este a oeste.

Este ciclo hidrológico único ha mantenido históricamente los ecosistemas de bosques tropicales en vastas zonas alejadas de la fuente principal del océano.

De este modo, se plantea ¿cuánta deforestación se requiere para degradar el ciclo al punto de no poder sostener estos bosques? de ahí la hipótesis del punto de inflexión amazónico.

En este escenario, los bosques tropicales se transformarían en ecosistemas más secos, como los matorrales y la sabana.

El concepto de punto de inflexión en un inicio se refería a un cambio abrupto del ecosistema, pero ahora se cree que el cambio podría ocurrir gradualmente (30-50 años). Otros términos para este fenómeno incluyen “punto de quiebre” y «punto de no retorno.»

Cabe señalar que la Amazonía occidental, cerca de la cordillera de los Andes, probablemente mantenga sus bosques tropicales, ya que las corrientes de aire que fluyen sobre las montañas seguirían provocando la condensación del vapor de agua y su precipitación.

Metodología

Como núcleo de este trabajo, generamos dos estimaciones principales: el bosque amazónico original y la pérdida histórica y total de bosque amazónico.

Para ambos estimados, utilizamos el límite biogeográfico de la Amazonía (determinado por RAISG 2020), que abarca nueve países. Por lo tanto, utilizamos una definición más amplia de la Amazonía (bioma amazónico) en lugar de la estricta cuenca amazónica, que omite parte del bioma amazónico nororiental.

Para el bosque amazónico original, definimos tres clases principales: Bosque, No Bosque y Agua. Este análisis se basó en los datos de MapBiomas Brasil (colección 2 de 1990) con algunas modificaciones adicionales. El bosque original estaba compuesto por estas categorías de MapBiomas: Formación Forestal, Manglar, Bosque Inundado, Mosaico de Agricultura y Pastos. La categoría «no forestal» se compone de las siguientes categorías de MapBiomas: Formación de sabana, Formación de inundación natural no forestal, Pastizal y Otras formaciones no forestales. El agua se compone de las siguientes categorías de MapBiomas: Río, Lago, Océano y Glaciar.

Luego hicimos una serie de modificaciones con ediciones manuales basadas en datos de la Universidad de Maryland, el INPE (Terrabrasilis), imágenes satelitales de ArcGis, mosaicos de Planet, imágenes Landsat de Google Earth Engine de 1984-1990, y datos oficiales gubernamentales de varios países (Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) y Perú (GeoBosques/MINAM), Sistema de Monitoreo Forestal y de Carbono/IDEAM de Colombia, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE/Terrabrasilis), Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal de Bolivia (DGGDF), y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP).

Como ejemplo de modificación importante, las áreas deforestadas y las represas se cambiaron a Bosque Original en base a un análisis de una imagen satelital antigua disponible para el área (1984-1990). También se corrigieron algunas clasificaciones erróneas, como parches de bosque en zonas claramente no forestales, se cambiaron a No Forestal (y viceversa) y que las zonas de bosque de montaña que se encontraban como agua se cambiaron a Bosque. También, las zonas agrícolas y urbanas en probables zonas de sabana se cambiaron a No Forestal. Se incorporaron datos adicionales sobre el agua procedentes de MapBiomas basados en 1985. En general, nos centramos en definir el bosque original lo mejor posible; las confusiones de datos entre las categorías de No Bosque y Agua no se trabajaron tan a fondo.

Para la pérdida histórica y total de bosque amazónico, utilizamos datos de la Universidad de Maryland. Específicamente, utilizamos primero su capa de datos «Tree Cover 2000″ (densidad de dosel >30%) para estimar la pérdida histórica de bosque (antes del 2000). Luego, añadimos los datos anuales de pérdida de bosque desde el 2001 hasta el 2021.

Finalmente, dividimos el bosque amazónico original en la pérdida histórica y total para estimar cuánto de la Amazonía original se ha perdido. Adicionalmente, delimitamos la Amazonía en tercios según la distancia de este a oeste. Luego, calculamos qué parte de la Amazonía original se perdió en cada una de estas tres secciones. También delimitamos la Amazonía en mitades y estimamos qué parte de la Amazonía original se perdió en cada sección.

Nota: los métodos definitivos están en versión en inglés.

Referencias

(en orden cronológico)

Sampaio, G., Nobre, C., Costa, M. H., Satyamurty, P., Soares‐Filho, B. S., & Cardoso, M. (2007). Regional climate change over eastern Amazonia caused by pasture and soybean cropland expansion. Geophysical Research Letters, 34(17).

Hansen, M. C. et. al. (2013) High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. Science 342.

Nobre et al. (2016) Land-use and climate change risks in the Amazon and the need of a novel sustainable development paradigm. PNAS, 113 (39).

Turubanova S., Potapov P., Tyukavina, A., and Hansen M. (2018) Ongoing primary forest loss in Brazil, Democratic Republic of the Congo, and Indonesia. Environmental Research Letters.

Lovejoy, T. E., & Nobre, C. (2018). Amazon Tipping Point. Science Advances, 4(2).

Lovejoy, T. E., & Nobre, C. (2019). Amazon tipping point: Last chance for action. Science Advances, 5 (12).

Bullock et. al. (2019) Satellite-based estimates reveal widespread forest degradation in the Amazon. Glob Change Biol., 26.

Amigo, I. (2020) The Amazon’s fragile future. Nature, 578.

MapBiomas. 2020. MapBiomas Amazonia v2.0. https://amazonia.mapbiomas.org/.

Killeen (2021) A Perfect Storm in the Amazon Wilderness

Berenguer E. et. al. (2021) Ch 19. Drivers and ecological impacts of deforestation and forest degradation. In: Nobre C, Encalada et al. (Eds). Amazon Assessment Report 2021. United Nations Sustainable Development Solutions Network, New York, USA. Available from https://www.theamazonwewant.org/spa-reports

Hirota M et. al (2021) Science Panel for the Amazon, Ch 24. Resilience of the Amazon Forest to Global Changes: Assessing the Risk of Tipping Points. In: Nobre C, Encalada et al. (Eds). Amazon Assessment Report 2021. United Nations Sustainable Development Solutions Network, New York, USA. Available from https://www.theamazonwewant.org/spa-reports/

Wunderling et al (2022) Recurrent droughts increase risk of cascading tipping events by outpacing adaptive capacities in the Amazon rainforest. PNAS 119 (32) e2120777119.

Agradecimientos

Este reporte es en memoria de Tom Lovejoy, quien ayudó a lanzar el concepto crítico de un punto de inflexión de la Amazonía. Desde el 2019, colaboramos con Tom en la evaluación de necesidades y en la investigación de fondo de este informe.

Agradecemos a Carmen Thorndike por ayudar con la revisión bibliográfica inicial, y a Carlos Nobre por la revisión del informe final. También agradecemos a J. Beavers (ACA), A. Folhadella (ACA), C. Josse (EcoCienica), M.E. Gutierrez (ACCA, S. Novoa (ACCA) y G.Palacios por sus comentarios adicionales.

Este trabajo se realizó gracias al apoyo de NORAD (Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo) y el ICFC (Fondo Internacional de Conservación de Canadá).

Cita

Finer M, Mamani N (2022) Punto de Inflexión en la Amazonía – ¿Dónde estamos?. MAAP: 164.