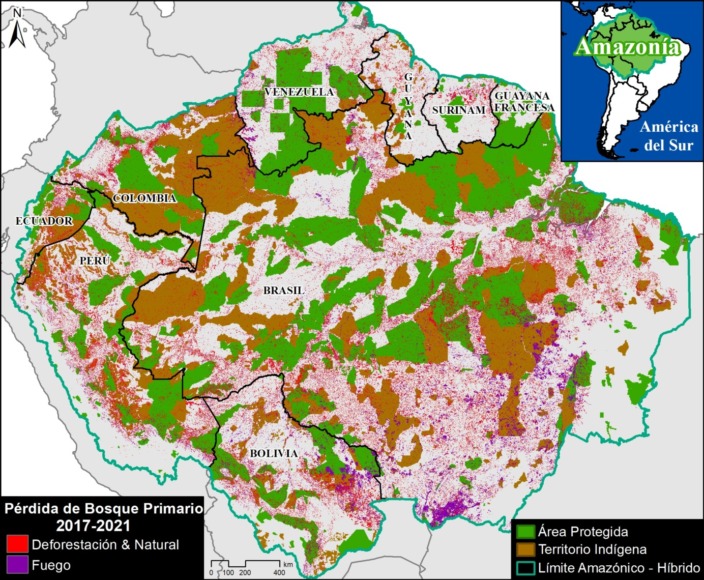

En el reciente MAAP #182, mostramos el panorama grave de la deforestación minera en la Amazonia Ecuatoriana.

En el presente reporte, nos enfocamos en una de las zonas más afectadas: El sur de la provincia Napo (ver Mapa Base).

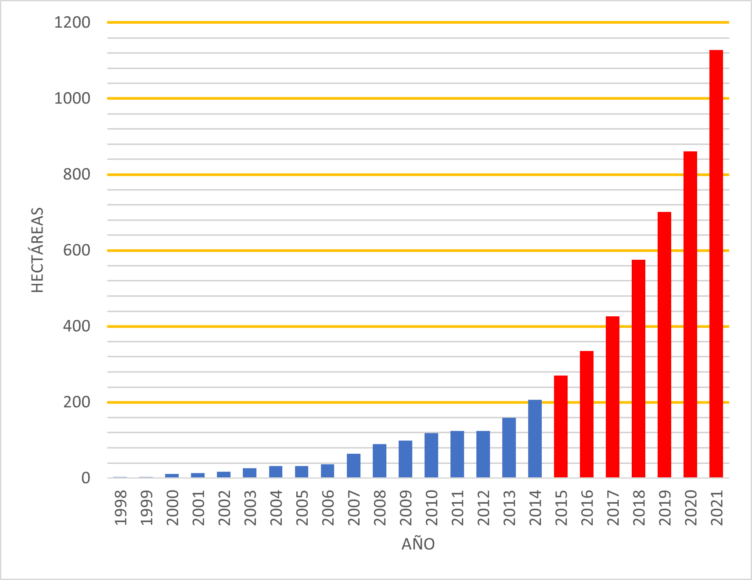

Durante un plazo de siete años, entre 2015 y 2021, las áreas con actividad minera incrementaron en 855 hectáreas en la provincia Napo (ver Gráfico 1, abajo), según el proyecto MapBiomas Amazonía.

Este monto representa un crecimiento de más de 300% con relación a las áreas de 2015.

Ademas, aproximadamente 17% (145 hectáreas) de este incremento se encuentra fuera de áreas destinadas legalmente a actividades mineras.*

A continuación, actualizamos los datos para el año 2022 para 3 importantes casos de estudio en el sur de Napo: Yutzupino, Huambuno, y Ahuano. En dos de los casos, hemos documentado la reciente expansión de 165 hectáreas de deforestación minera durante el año pasado.

Minería en la Provincia de Napo

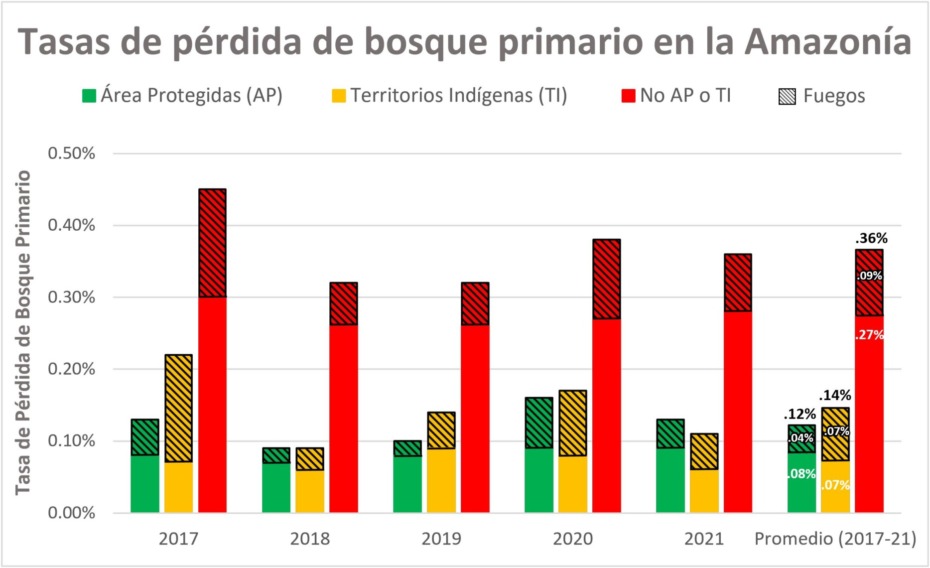

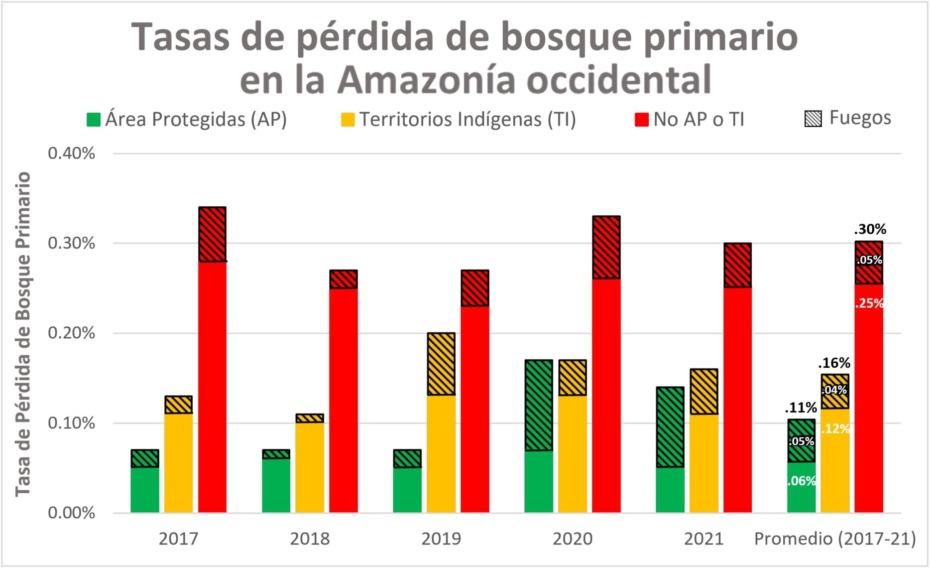

A través de información actualizada del proyecto MapBiomas Amazonía (2022), evidenciamos la creciente dinámica de la actividad minera entre 1998-2021 (Gráfico 1). Nótese la importante escalada en 2015.

Casos de Estudio

Seleccionamos 3 casos de estudio que ejemplifican la velocidad con la que la actividad minera se ha extendido entre 2022 y 2023 dentro de la provincia. Detallamos la ampliación de la superficie afectada por la minería en dos casos monitoreados en reportes anteriores: Yutzupino (MAAP #151) y Huambuno (MAAP #162). Adicionalmente, identificamos una nueva zona (Ahuano) afectada por minería pétrea a orillas del río Napo.

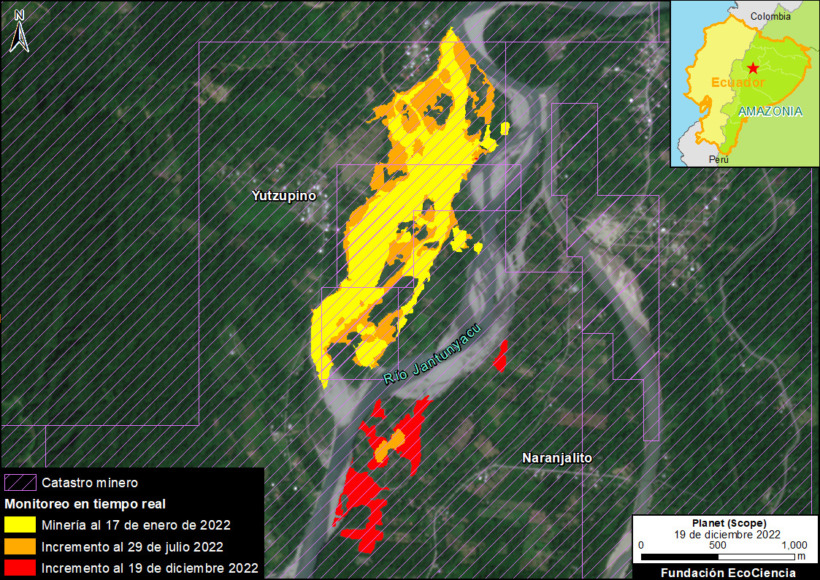

Caso 1: Yutzupino

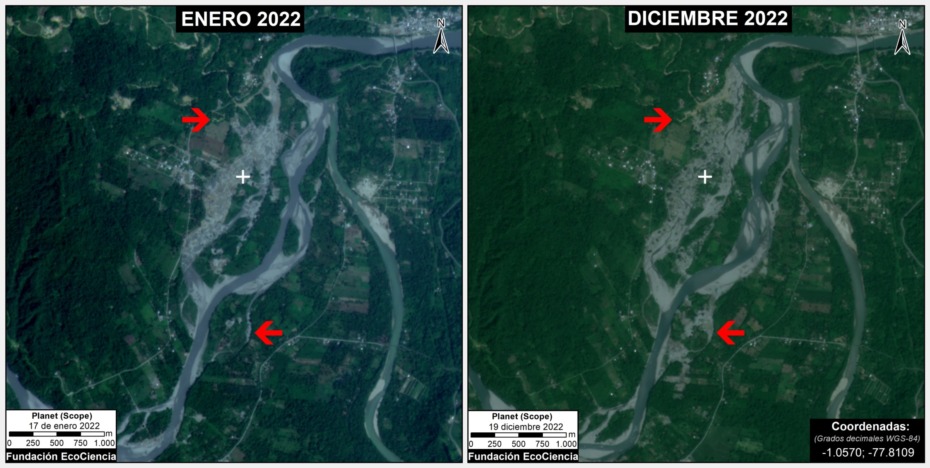

En este caso, realizamos un análisis actualizado (hasta diciembre 2022) sobre la situación en Yutzupino. Encontramos que la superficie afectada por actividades mineras aumentó un 78,6% al valor reportado para inicios del año 2022. La minería ha crecido hacia la zona adyacente de Naranjalito, en la orilla opuesta del río Jatunyacu.

En el reporte MAAP #151 se documentó una expansión minera de 70 hectáreas desde octubre 2021 a enero de 2022. La presente actualización incluye como punto de partida la última fecha de análisis hasta diciembre 2022 e incorpora adicionalmente la zona del centro poblado Naranjalito ubicada al sureste de Yutzupino. En este nuevo periodo de análisis (enero – diciembre 2022) se identificó un aumento de 55 hectáreas, lo que suma un total de 125 hectáreas (equivalente a 88 canchas de fútbol) afectadas por minería desde octubre 2021 a diciembre 2022 en este sitio.

El 99% de la superficie afectada por la actividad minera se concentra en la concesión minera Confluencia a cargo de la empresa ecuatoriana TerraEarth Resources. Se encuentra en estado de exploración/explotación, autorizada para la extracción de oro bajo el régimen de pequeña minería (ARCERNNR, 2022).

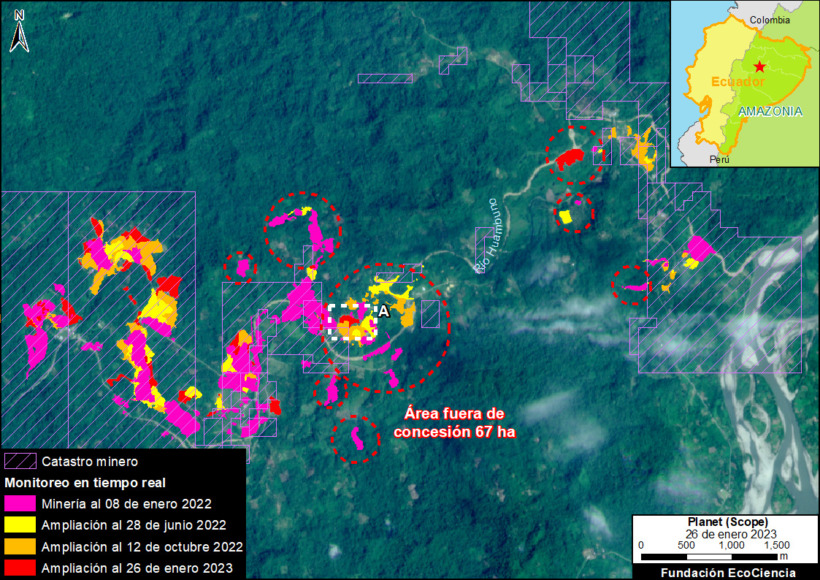

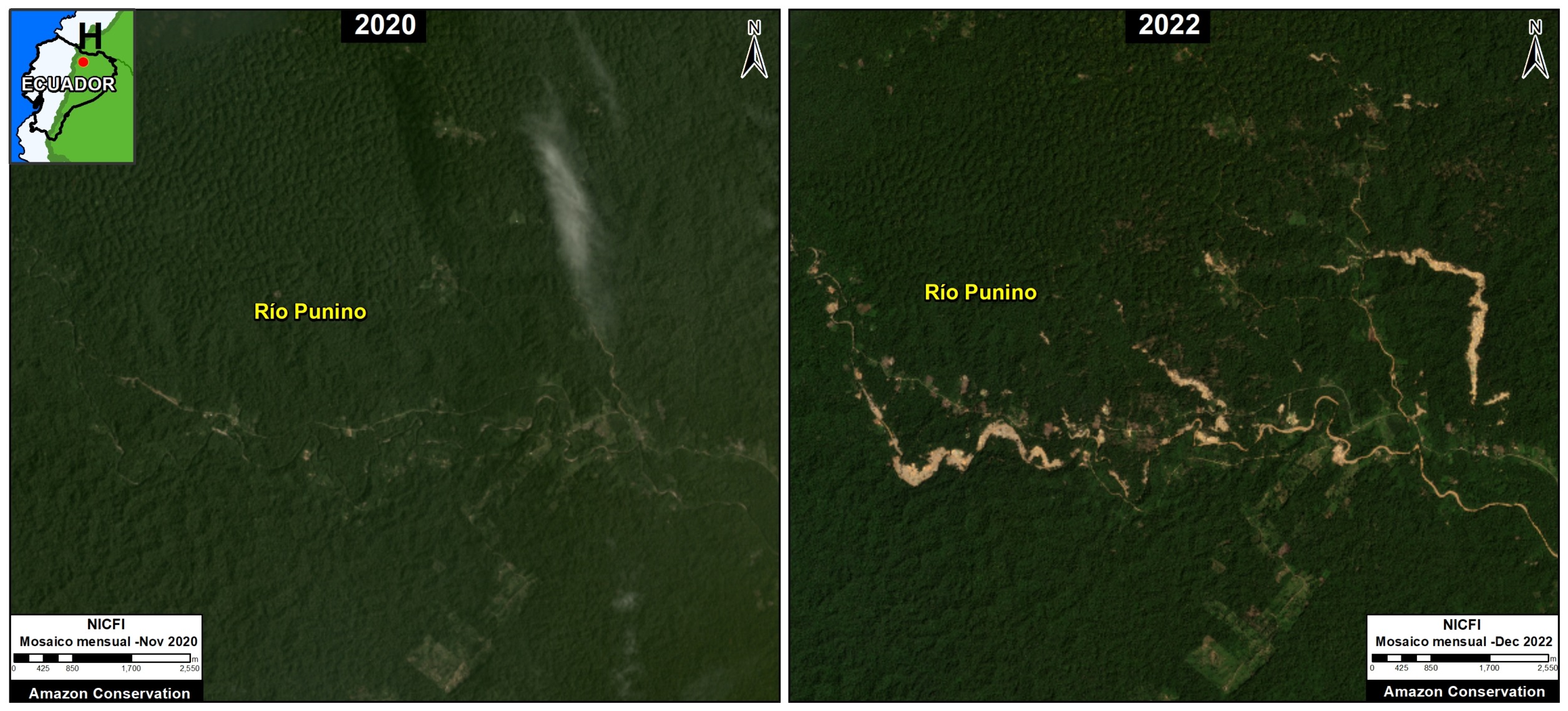

Caso 2: Huambuno

En este caso, realizamos un análisis actualizado (hasta enero 2023) sobre la situación en las orillas del río Huambuno.

La superficie afectada por actividades mineras aumentó un 86,1 % al valor reportado para inicios del año 2022. La minería se ha extendido hacia al este, aguas abajo del río Huambuno.

En el reporte MAAP #162 se documentó una expansión minera de 128 hectáreas desde mayo 2017 a enero de 2022. La presente actualización incluye como punto de partida la última fecha de análisis hasta enero 2023. En este nuevo periodo de análisis (enero 2022 – enero 2023) se identificó un aumento de 110 hectáreas, lo que suma un total de 238 hectáreas (equivalente a 335 canchas de fútbol) afectadas por minería desde mayo 2017 a enero 2023.

La actividad minera reportada se distribuye dentro de 20 zonas destinadas a actividad minera (4 concesiones y 15 áreas autorizadas para minería artesanal). La mayor parte de minería (49%) se localiza dentro de las concesiones mineras Huambuno 3, Emprendimiento Minero Familia Romero y Huambuno 2, mismas que se encuentran en estado de exploración / explotación, autorizadas para la extracción de oro bajo el régimen de pequeña minería (ARCERNNR, 2022). Complementariamente, 67 hectáreas de minería fueron identificadas fuera de concesiones mineras.

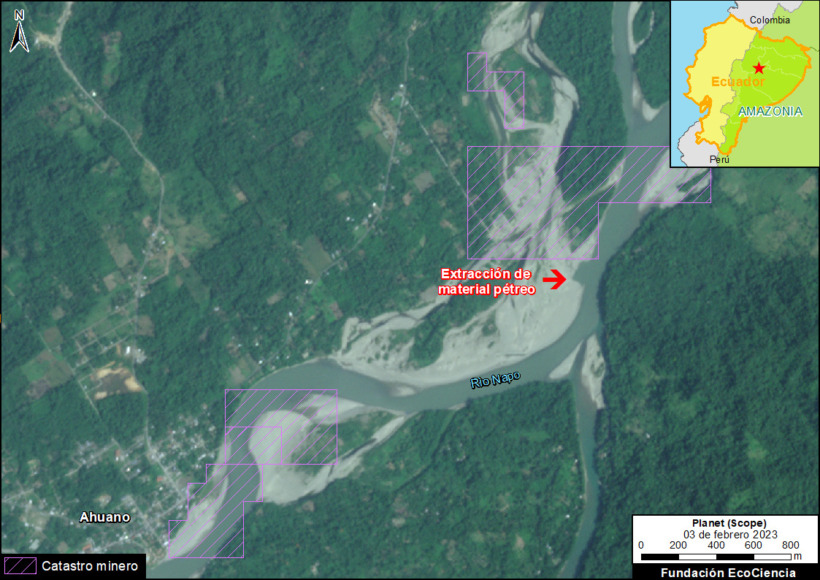

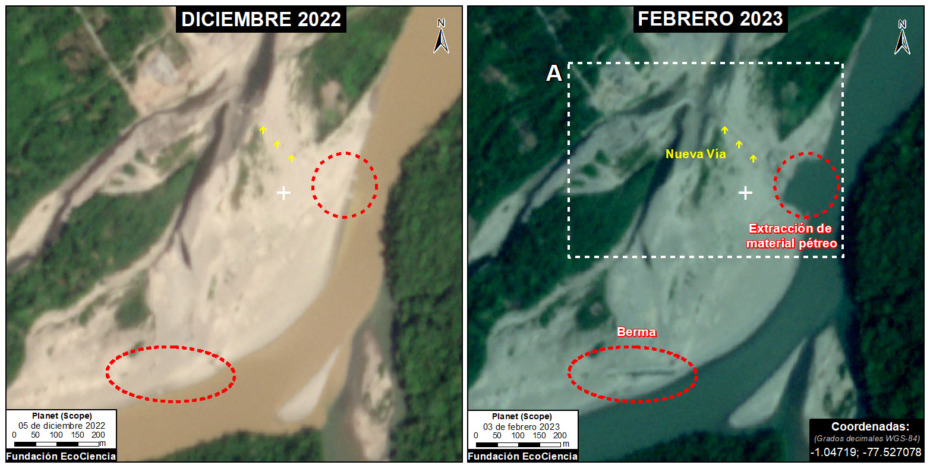

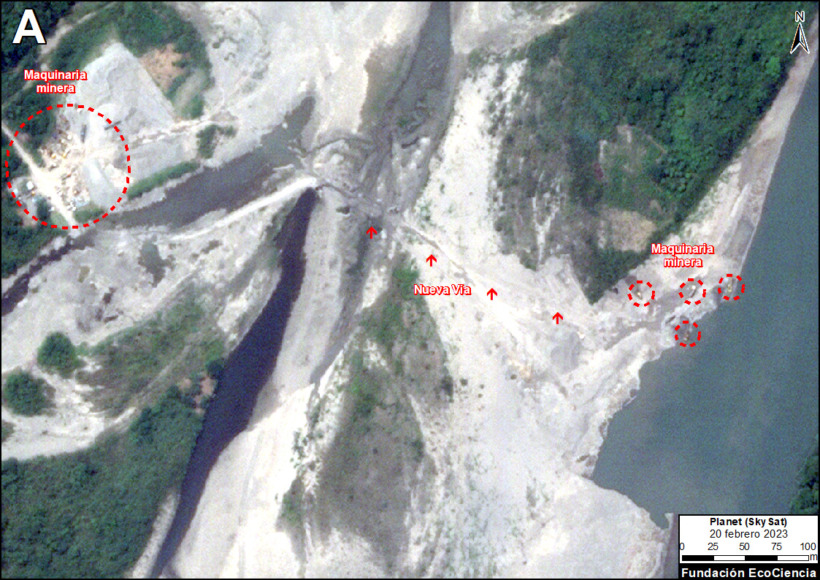

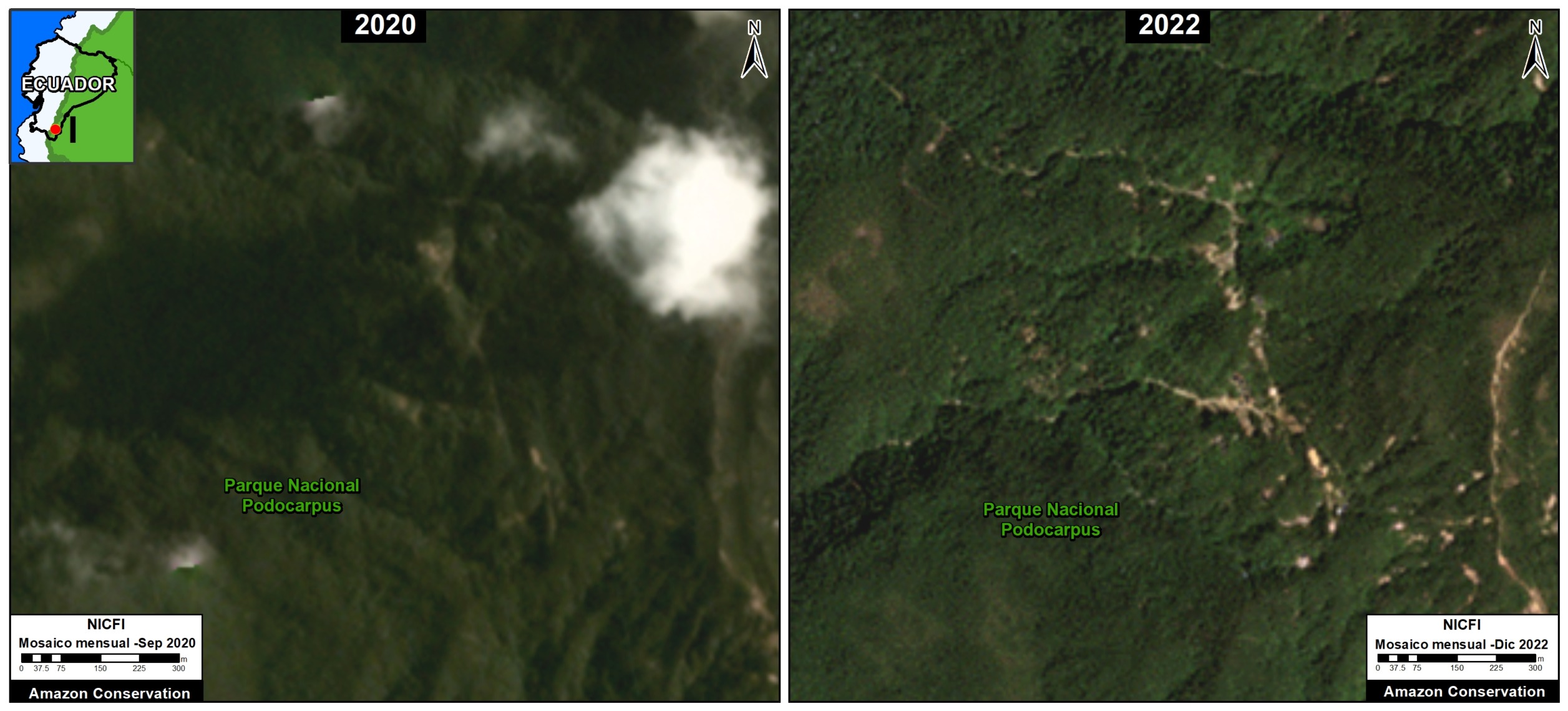

Caso 3: Ahuano

El tercer caso de estudio se localiza en las riberas del río Napo, aproximadamente a 2,5 km al noreste de la localidad Ahuano. En esta zona, para febrero del 2023, documentamos la extracción de material pétreo fuera de concesiones mineras. La zona minera contigua al área afectada se encuentra a cargo del GAD provincial de Napo y está destinada al libre aprovechamiento de material de construcción, como áridos y pétreos.

Juntamente con el área de extracción, se identificó la adecuación de una vía, que conduce hacia el área afectada, y una berma (barrera elevada que separa dos zonas), de la cual se desconoce el propósito de construcción.

*Notas

Según datos del Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales (ARCERNNR, 2022), actualmente existen 256 zonas dedicadas a actividades mineras que ocupan el 3% de la superficie provincial. De estas, 77 son concesiones mineras, 68 son áreas de libre aprovechamiento y 111 son zonas dedicadas a minería artesanal. La mayor parte del catastro minero está dedicado a la extracción de oro y materiales pétreos y se encuentran concentrados principalmente en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola.

Metodología

Para la estimación de las áreas con actividad minera superficial en el periodo 1998 – 2021, se empleó los mapas anuales de cobertura y uso del suelo de la Colección 4.0 de la iniciativa regional MapBiomas Amazonía (https://amazonia.mapbiomas.org/).

Agradecimientos

Agradecemos a Fundación Río Napo por sus aportes a este reporte.

Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).