Autor: Matt Finer

MAAP #236: Deforestación por Pastizales Crece en Áreas de Conservación de la Amazonía Ecuatoriana

En la Amazonía ecuatoriana, cerca del 75% de la superficie agropecuaria corresponde a pastos (1). Esto significa que, por cada cuatro hectáreas destinadas a la agricultura, tres se utilizan para la ganadería.

Esta expansión ha generado una creciente presión sobre los ecosistemas naturales, especialmente en las áreas protegidas, donde se ha registrado una pérdida del 25% de la cobertura forestal debido a la conversión de bosques en pastos (2). Este proceso se ha convertido en uno de los principales impulsores de la deforestación en la región.

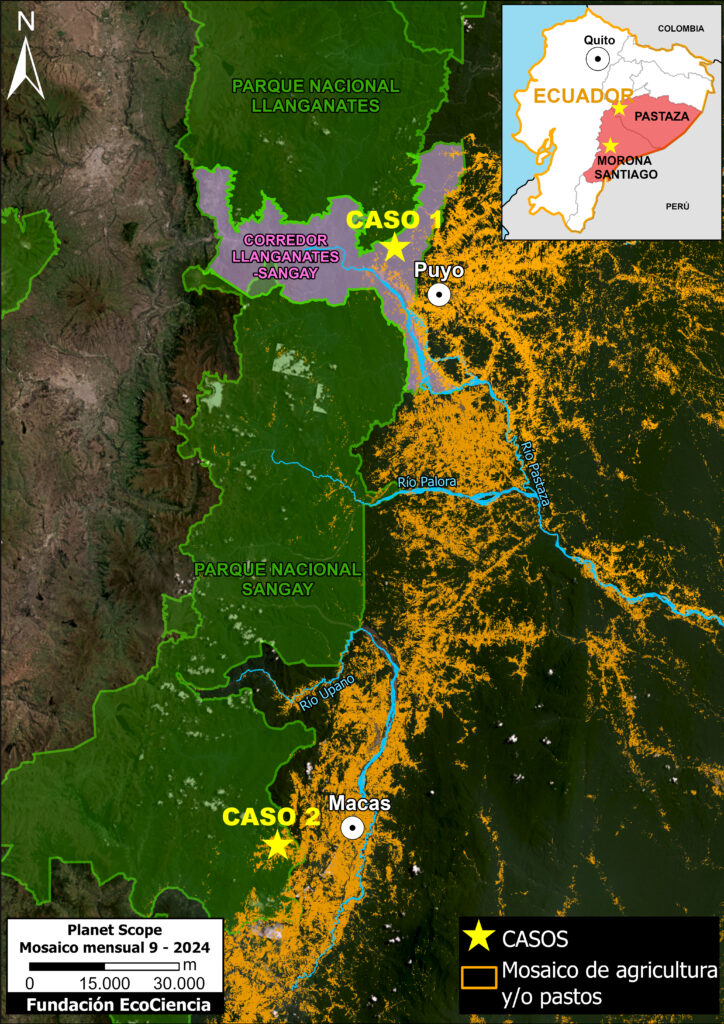

El presente estudio se centra en zonas prioritarias de conservación ubicadas dentro del Corredor Llanganates–Sangay (CELS) y el Parque Nacional Sangay, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, territorios que evidencian un notable avance de los pastos sobre bosques nativos.

Su objetivo es cuantificar y alertar sobre la pérdida del bosque nativo asociada a la expansión de los pastos, con el fin de generar información técnica que respalde el diseño e implementación de estrategias efectivas para la conservación, restauración y manejo sostenible del territorio amazónico.

En este contexto, el Corredor de Conectividad Ecológica Llanganates–Sangay (CELS) constituye un espacio estratégico, al enlazar el Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay e integrar diversas áreas de conservación bajo distintos esquemas de manejo (3). Este corredor ha sido identificado como una zona clave para la conservación (4).

Por su parte, el Parque Nacional Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas del Ecuador, alberga una rica variedad de ecosistemas y especies. Sin embargo, enfrenta crecientes amenazas por la expansión agropecuaria, los incendios y la pérdida de cobertura vegetal, que han provocado la fragmentación del paisaje y la reducción de la biodiversidad (5).

Casos de Estudio

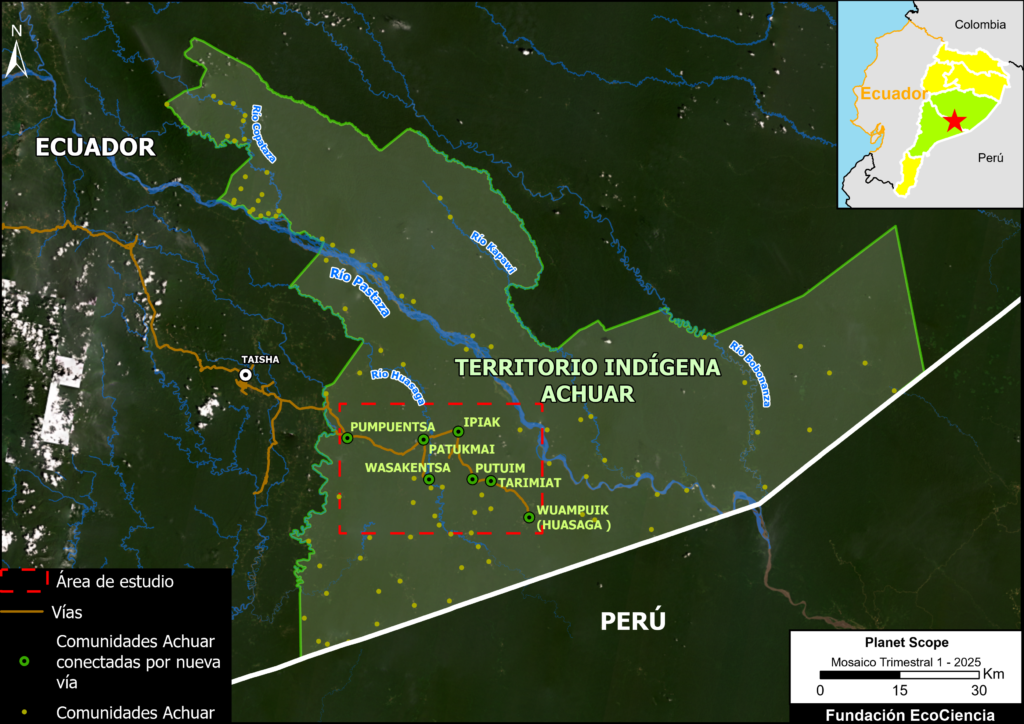

Seleccionamos dos casos de estudio ubicados en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay y en el Parque Nacional Sangay, dentro de las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Estos casos permiten evidenciar la expansión de los pastos y su consecuente impacto en la pérdida de cobertura forestal durante el período 2023-2025.

Caso 1: Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay

El Caso 1 se localiza en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay (CELS), un eje ecológico estratégico que enlaza el Parque Nacional Llanganates, al norte, con el Parque Nacional Sangay, al sur.

El Corredor de Conectividad Ecológica Llanganates–Sangay (CELS) ha sido objeto de investigaciones científicas por más de 150 años, revelando hallazgos de gran relevancia.

De hecho, supera a las Islas Galápagos en diversidad botánica y concentra cerca de 700 especies de aves y 285 especies de reptiles y anfibios, cifras que exceden incluso los registros del Parque Nacional Yasuní dentro del corredor (Jaramillo et al., 2025).

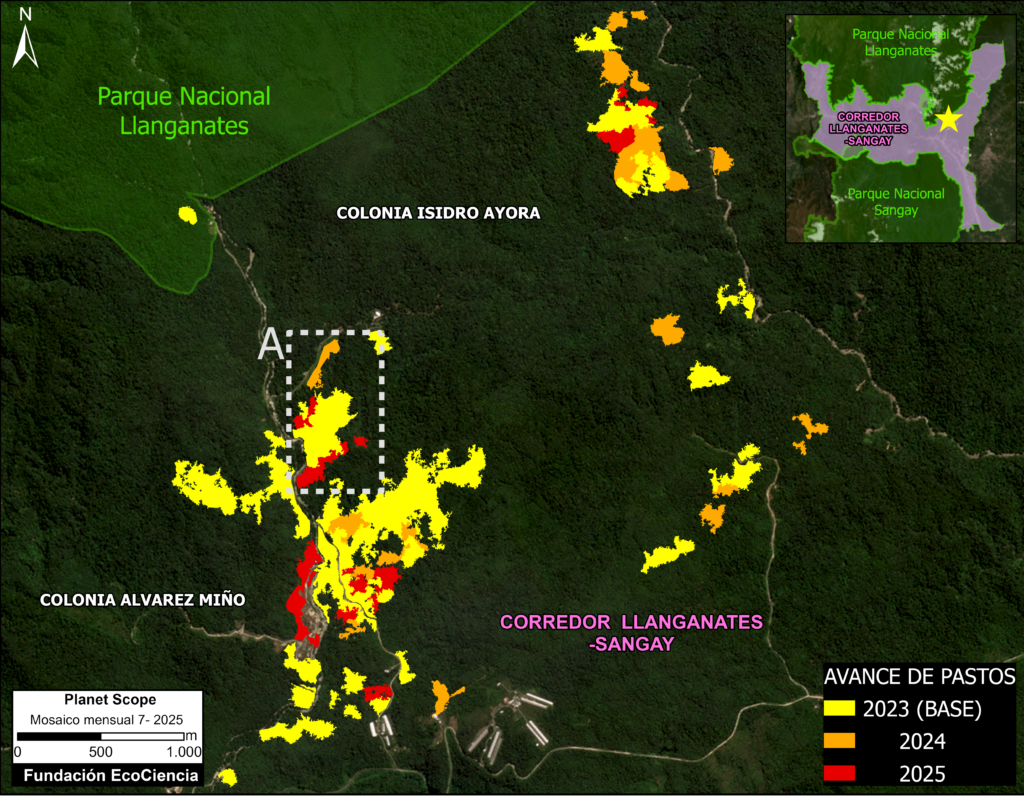

No obstante, la creciente presión derivada de las actividades humanas principalmente la ganadería ha provocado transformaciones significativas en el paisaje.

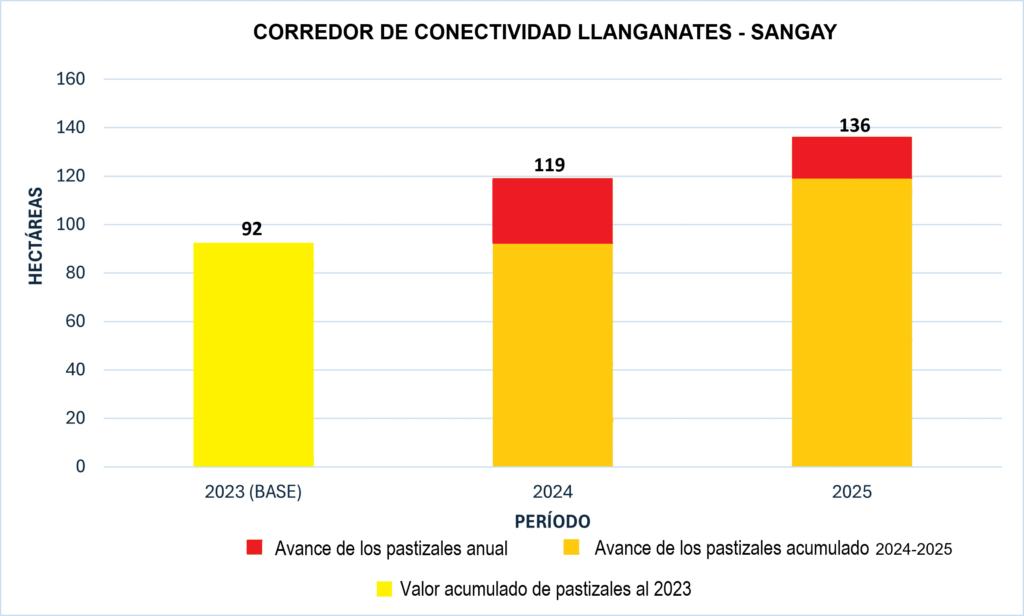

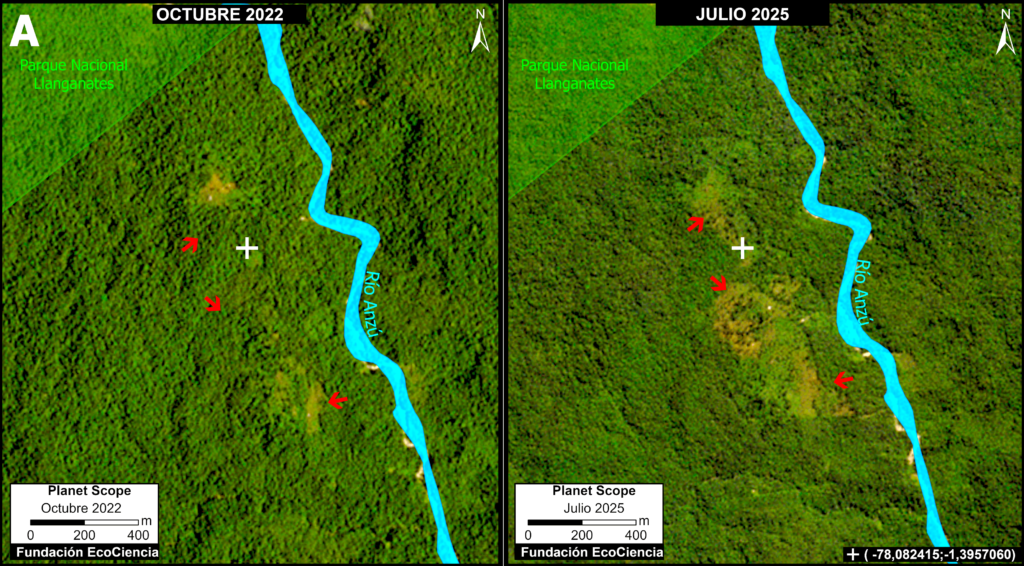

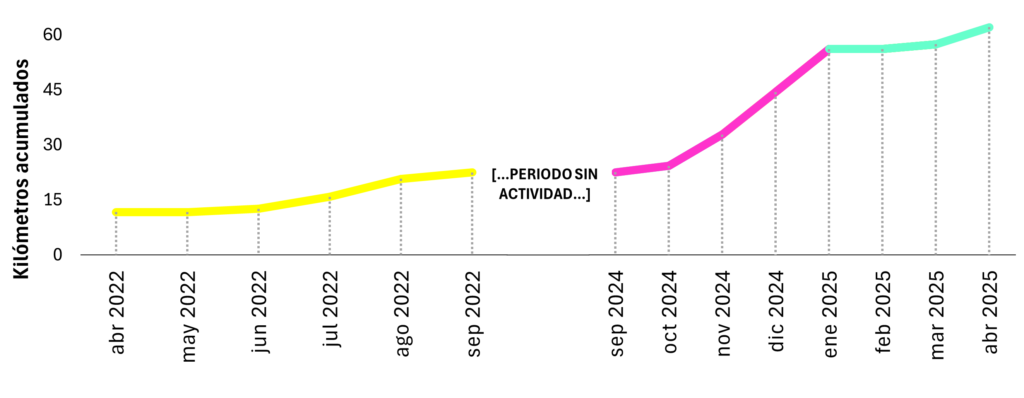

El Gráfico 1 evidencia la tendencia de esta expansión: hasta 2023 se acumulaban 92 hectáreas intervenidas, cifra que aumentó a 119 hectáreas en 2024 y alcanzó 136 hectáreas hasta julio de 2025.

Aunque el valor parcial registrado en 2025 es menor al del año anterior, ya representa más del 60% de la superficie intervenida en 2024, lo que anticipa un incremento considerable hacia finales del año.

Cabe destacar que también se detectaron 0,82 hectáreas de pastos dentro de los límites del Parque Nacional Llanganates, lo que evidencia la expansión de esta actividad incluso en áreas con el más alto nivel de protección.

El Recuadro A evidencia la expansión de los pastos entre octubre de 2022 (panel izquierdo) y julio de 2025 (panel derecho). En este período se observan cambios significativos en la cobertura vegetal, así como afectaciones en las riberas del río Anzu.

Caso 2: Parque Nacional Sangay

El Caso 2 se ubica dentro del Parque Nacional Sangay, área protegida declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1983, reconocida por su extraordinaria biodiversidad y alto valor ecológico (Jaramillo et al., 2025).

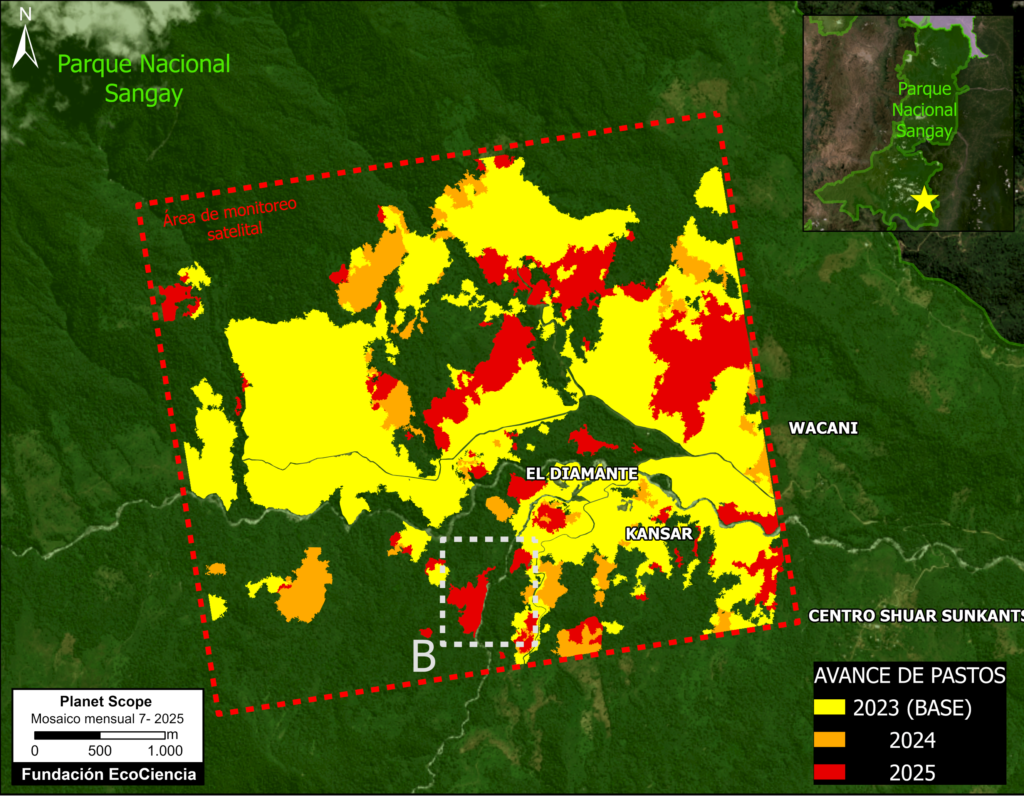

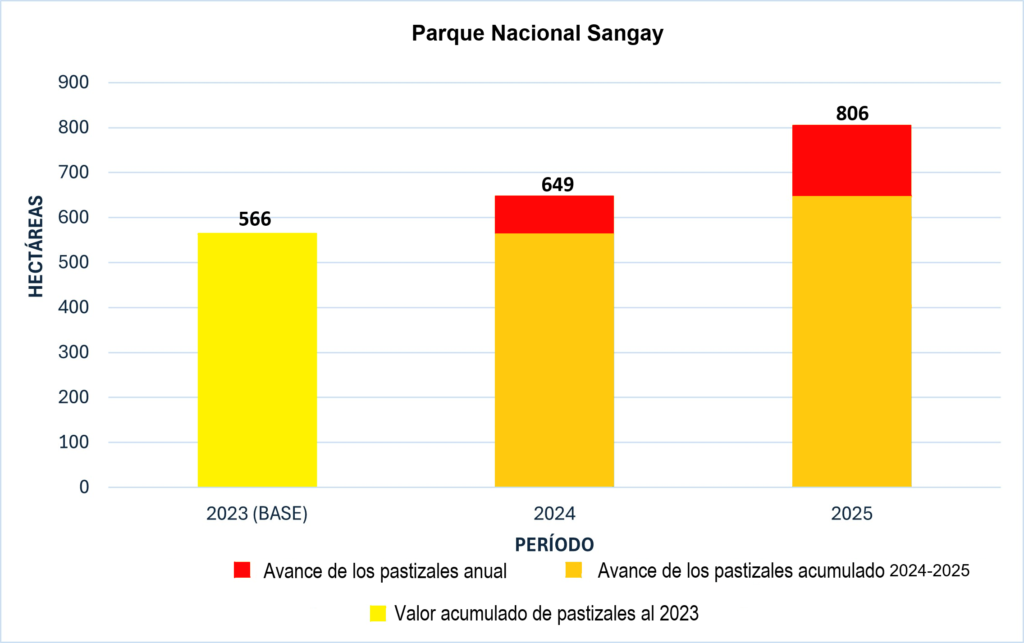

En este espacio se realizó el monitoreo satelital dentro de un área de análisis delimitada, registrándose hasta 2023 un total de 566 hectáreas intervenidas, cifra que aumentó a 649 hectáreas en 2024 y alcanzó 806 hectáreas hasta julio de 2025.

Estos resultados evidencian una aceleración preocupante en la expansión de los pastos dentro del área protegida, lo que pone en riesgo la integridad ecológica del parque y la efectividad de sus objetivos de conservación (ver Gráfico 2).

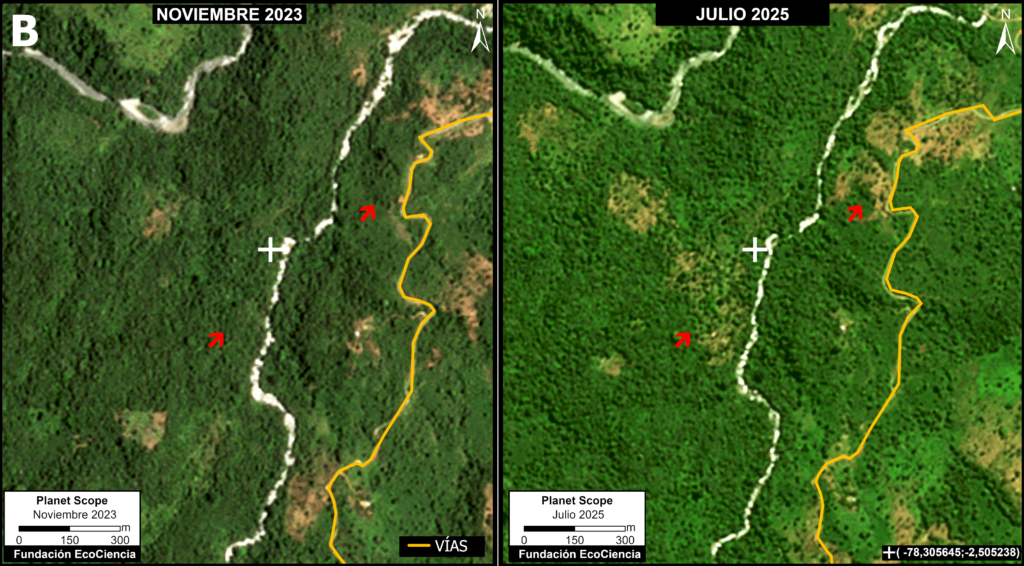

El Recuadro B muestra la expansión de los pastos entre noviembre de 2022 (panel izquierdo) y julio de 2025 (panel derecho), evidenciando cambios significativos en la cobertura vegetal durante este período. Asimismo, se observa la presencia de vías que funcionan como accesos directos hacia los pastos, facilitando su expansión y potenciando los procesos de deforestación en el área.

Recomendaciones políticas para la política pública

1. Fortalecimiento del Sistema de trazabilidad de la ganadería

La Constitución de la República del Ecuador (art. 276) de desarrollo tiene entre sus objetivos, recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano, sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficiarios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. En concordancia con este mandato, la RESOLUCIÓN No. CIPCS-2024-002 crea el Subcomité de Deforestación, asignándole a través de su Artículo 26 la responsabilidad de coordinar las acciones interinstitucionales a fin de contar con un mecanismo que permita la identificación de las áreas de producción en las que se pueda verificar la no deforestación, en cumplimiento de las normas internacionales.

En este contexto, y considerando que los pastizales cumplen principalmente funciones de provisión de forraje pero que su expansión continúa asociándose a procesos de deforestación en áreas de alto valor ecológico, se recomienda fortalecer el sistema nacional de trazabilidad existente con criterios ambientales y de tenencia de la tierra. Este fortalecimiento debe priorizar la interoperabilidad entre las plataformas y visores geográficos estatales, la verificación obligatoria de no deforestación para todas las unidades productivas (incluidos pequeños y grandes productores y comercializadores) y la implementación de mecanismos de alerta temprana basados en monitoreo satelital.

2. Ordenamiento territorial y control de la expansión vial

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 409, reconoce la conservación del suelo como un asunto de interés público y de prioridad nacional.

De igual forma, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), en sus artículos 10 y 19, establece que el ordenamiento territorial debe garantizar la protección del patrimonio natural y cultural, restringiendo la construcción y el fraccionamiento en zonas de especial valor biofísico, ambiental o de riesgo.

Por su parte, el Código Orgánico del Ambiente (COA), en su artículo 318, tipifica como infracción muy grave la construcción de obras de infraestructura dentro de áreas protegidas sin autorización, sancionando estas prácticas con multas.

En este sentido, recomendamos establecer lineamientos claros para la construcción de infraestructura vial en zonas de alta fragilidad ecológica, priorizando procesos de consulta comunitaria y estudios de impacto ambiental.

3. Protección de fuentes hídricas y mecanismos financieros innovadores

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 397 y 407, dispone que el Estado debe actuar de manera inmediata y subsidiaria frente a daños ambientales, garantizando la restauración de los ecosistemas y repitiendo contra los responsables los costos de la reparación integral.

Por su parte, el Código Orgánico del Ambiente (COA), en su artículo 154, promueve la forestación y reforestación en espacios públicos con criterios técnicos, ecológicos y socioculturales, priorizando especies nativas que fortalezcan los corredores ecológicos y la conectividad de la fauna.

En este marco, recomendamos implementar programas de incentivos para la regeneración natural de áreas degradadas y promover la compra de tierras por parte de gobiernos seccionales con fines de conservación de fuentes hídricas.

Asimismo, se sugiere fomentar la creación de Fondos de Agua en la Amazonía ecuatoriana, como mecanismos financieros que canalicen aportes de los sectores beneficiarios del recurso hídrico hacia la protección de cuencas y la sostenibilidad de los ecosistemas.

4. Educación ambiental y fortalecimiento comunitario

La Constitución de la República del Ecuador (art. 27) establece que la educación debe garantizar el desarrollo integral de las personas, fomentando el respeto a los derechos humanos, la democracia y un medio ambiente sustentable. En concordancia, el Código Orgánico del Ambiente (COA) dispone en su artículo 16 que la educación ambiental sea un eje transversal en todos los niveles de enseñanza, orientado a generar conciencia, valores y conductas para la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. A su vez, el artículo 28 otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales la facultad de implementar planes y proyectos de conservación y restauración forestal, así como promover la educación y la participación ciudadana en la defensa de los derechos ambientales y de la naturaleza.

Por tanto, recomendamos impulsar programas de educación integral que articulen la conservación ambiental con la mejora de los medios de vida, incorporando dimensiones sociales y culturales como el deporte, la gastronomía, las artes, los oficios y las finanzas personales, para generar espacios de aprendizaje participativo y adaptados a la realidad local.

Notes

(1) Fuente: MAE, 2016. Es decir, áreas donde la cobertura natural ha sido modificada, eliminada o reemplazada por otras coberturas vegetales con fines agropecuarios. En estos espacios se presentan agrupaciones de especies cultivadas destinadas a la producción de alimentos, fibras o forraje (MapBiomas, 2025).

(2) Fuente: Jaramillo et al., 2025.

(3) Los corredores de conectividad son áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, que primordialmente se establecerán entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y otras áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, bajo un enfoque de gestión sostenible de paisajes.

(4) Debido a su ubicación estratégica, su papel en la regulación del ciclo hídrico, la riqueza de su biodiversidad, la variedad de hábitats y ecosistemas presentes, así como por las funciones que desempeña en el mantenimiento del equilibrio climático global (Arias et al., 2015).

(5) Estas transformaciones afectan la estructura ecológica y limitan la movilidad de especies como el tapir andino (Tapirus pinchaque), provocando su aislamiento poblacional.

Metodología

Para la identificación y cuantificación de pastos se desarrolló una herramienta de geoprocesamiento basada en el índice NDRE, a partir del análisis de imágenes satelitales PlanetScope de 8 bandas.

Agradecimientos

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a Erick Metzler de CONDESAN y a Fernando Espíndola por sus valiosos aportes en la elaboración de este informe.

Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).

MAAP #235: Detección en tiempo real de la deforestación causada por minería aurífera en la Amazonía mediante IA

A medida que los precios del oro siguen disparándose y batiendo récords históricos, la minera aurífera a pequeña escala, pero muy extendida, sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en toda la Amazonía.

En colaboración con su red de socios en la región, el programa MAAP ha elaborado numerosos reportes que documentan la expansión de la minería aurífera en toda la Amazonía a lo largo de los años, destacando casos que a menudo no se habían documentado anteriormente (vea el archivo).

Sin embargo, la inmensidad de la Amazonía impone grandes desafíos para detectar sistemáticamente y en tiempo real todos los nuevos frentes mineros. Así, un sistema tan oportuno y completo es fundamental para garantizar que el monitoreo pueda servir de base para una respuesta rápida y coherente por parte de las autoridades.

Desde el 2023, Amazon Conservation, en colaboración con Earth Genome y el Pulitzer Center, ha estado desarrollando un geovisor en línea conocido como Amazon Mining Watch (MAAP #226). Esta herramienta virtual automatiza el análisis de imágenes satelitales mediante el aprendizaje automático para identificar las zonas afectadas por la minería en toda la Amazonía, desde el 2018, hasta el 2024.

Nos complace anunciar que Amazon Mining Watch (AMW) pasará a actualizar estos datos trimestralmente, lo que significa un gran avance y permitirá la detección sistemática y casi en tiempo real de nuevos frentes de minería aurífera artesanal y de pequeña escala en toda la región.

Además, se han añadido las siguientes nuevas funcionalidades a AMW que mejorarán el análisis relacionado con la minería aurífera ilegal en el bioma: un análisis de la legalidad de los yacimientos mineros y una valoración económica de los daños sociales y ambientales mediante la herramienta conocida como la calculadora de impactos de la minería (vea el anexo).

PRIMER REPORTE DE ACTUALIZACIONES TRIMESTRALES:

EXPANSIÓN MINERA EN LA AMAZONÍA

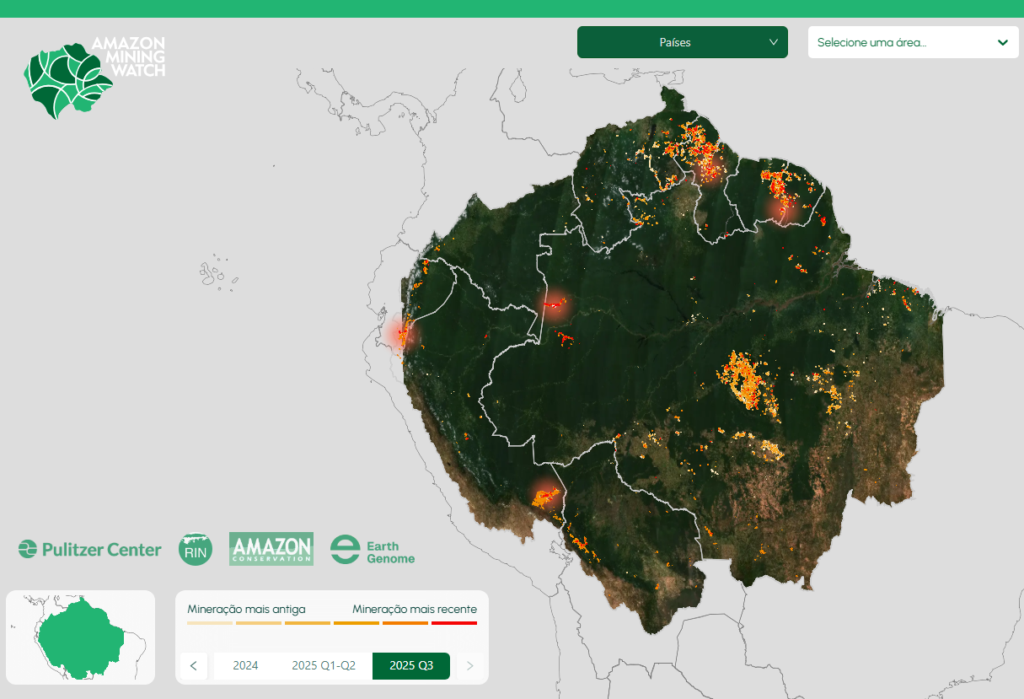

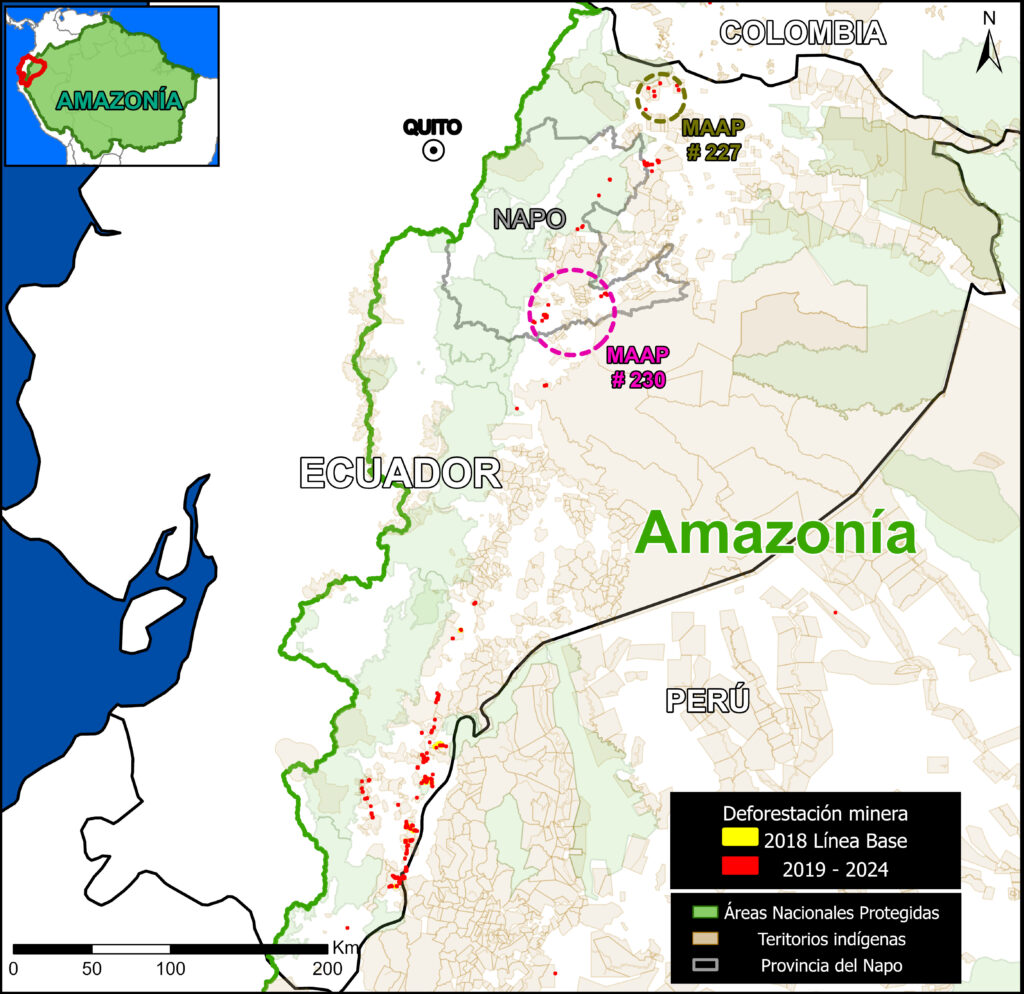

Aquí presentamos nuestro primer reporte de actualizaciones trimestrales basado en los datos más recientes correspondientes al segundo y tercer trimestre del 2025 (abril-septiembre). El siguiente mapa Base muestra las ubicaciones de la reciente deforestación minera (tercer trimestre del 2025) en toda la Amazonía, en relación con el área de impacto minero acumulativo detectado anteriormente.

Los hallazgos clave de las primeras actualizaciones trimestrales del 2025 incluyen:

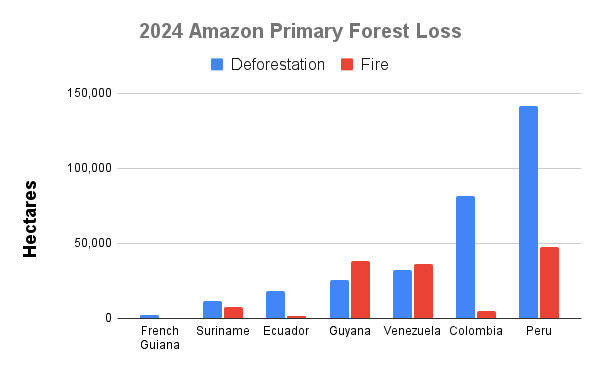

- Confirmamos la reciente expansión de la minería aurífera en los nueve países amazónicos (37.109 hectáreas)

- Brasil registró la mayor expansión minera reciente (15.538 ha) seguida de Perú (6.511 ha) y Guyana (4.942 ha).

- Además, Venezuela, Surinam, Ecuador y Bolivia registraron más de 2.000 hectáreas de impacto reciente.

- Guyana y Surinam tienen la mayor superficie de deforestación vinculada con la minería, en relación con su tamaño.

- La superficie total de expansión de la minería aurífera en el segundo trimestre representa más de 19.000 hectáreas.

- La expansión minera se aceleró en el tercer trimestre (julio-septiembre) con más de 17.000 hectáreas de bosque perdidas por la minería, casi el doble de la tasa observada en la primera mitad del año.

- A pesar de experimentar una minería fluvial relativamente extendida, Colombia es el único país de la región que hasta ahora se había librado de los impactos de la minería aurífera en tierra firme (también conocida como «minería aluvial»). El reciente cruce de la minería aluvial a lo largo del río Puré desde Brasil hacia Colombia (descrita con más detalle a continuación) podría poner fin a esta excepción y explica por sí solo el fuerte repunte observado en el último trimestre (+58%).

- En el 2025, más de 200 áreas protegidas y territorios Indígenas experimentaron nuevas actividades mineras, por lo que es probable que se trate de minería ilegal. La superficie minada estimada de estos casos de minería es de 14.004 ha. De este total, el 56% ocurrió en áreas protegidas y el 44% en territorios Indígenas.

CASOS RECIENTES DE DEFORESTACIÓN POR MINERÍA AURÍFERA

EN LA AMAZONÍA

El Mapa Base muestra las ubicaciones de la reciente deforestación minera confirmada (tercer trimestre del 2025) en toda la Amazonía, en relación con el área de impacto minero acumulativo.

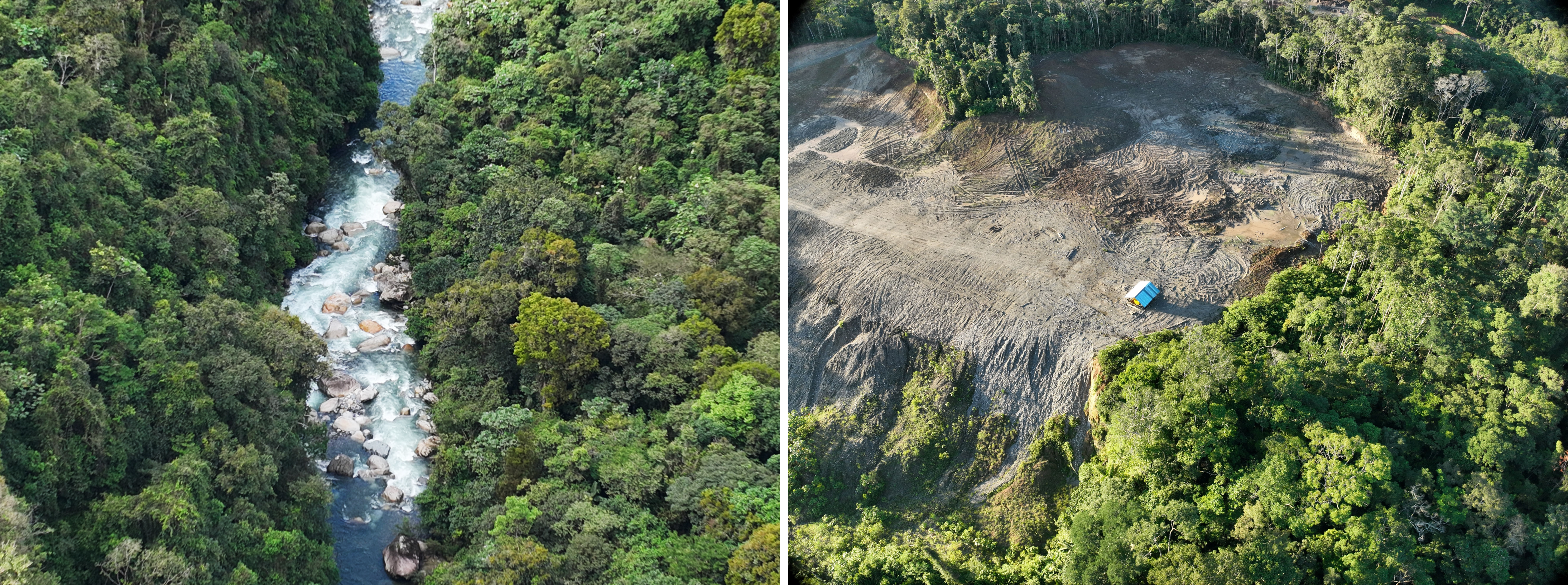

En cada conjunto de paneles mostrados a continuación, hay imágenes satelitales de alta resolución antes (panel izquierdo) y después (panel derecho) de la reciente deforestación por minería aurífera. Los polígonos rojos son píxeles resaltados por el modelo de IA como un nuevo evento de deforestación minera del tercer trimestre. Los polígonos amarillos son píxeles detectados anteriormente.

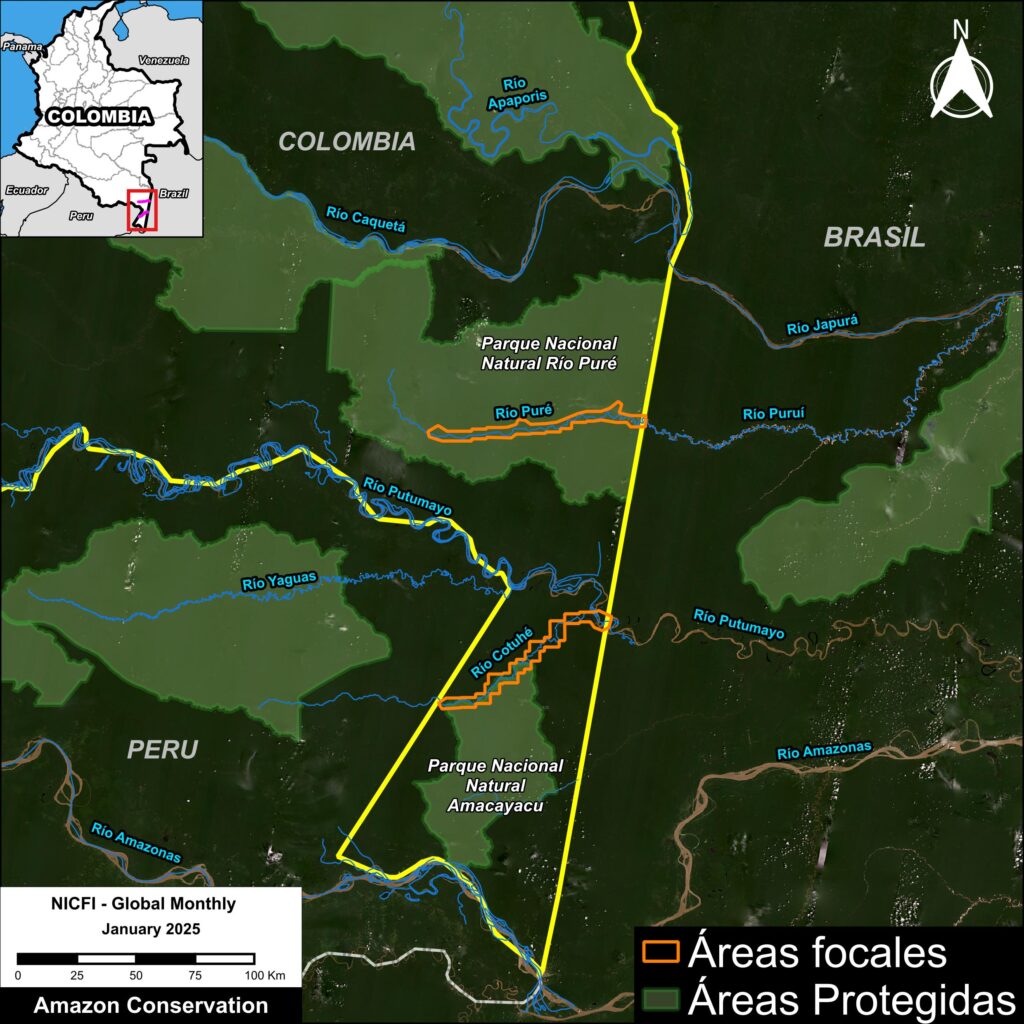

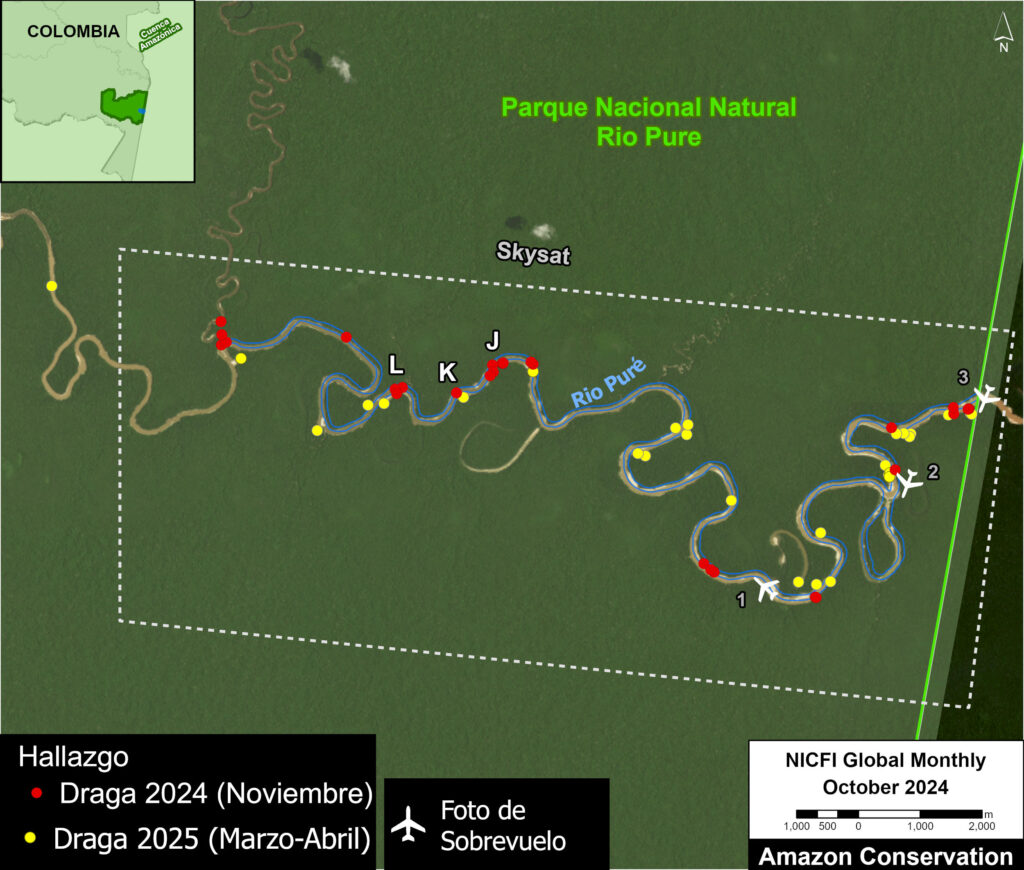

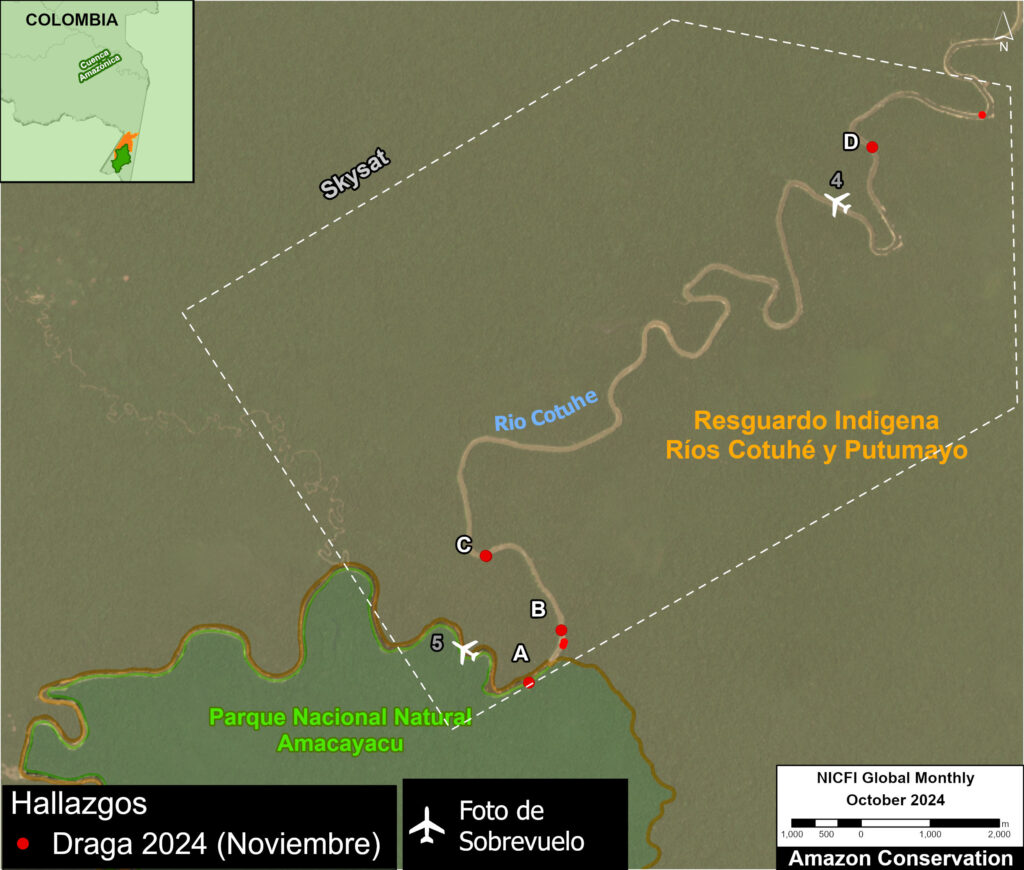

A. Río Puré, frontera de Colombia y Brasil.

La detección del tercer trimestre del 2025 reveló que, por primera vez, la deforestación asociada a la minería aurífera aluvial ha cruzado la frontera entre Brasil y Colombia, adentrándose en el Parque Nacional Río Puré. Al parecer, se está llevando a cabo una operación a gran escala que se está expandiendo en uno de los rincones más remotos de la Amazonía, afectando a uno de los paisajes forestales intactos más grandes que aún quedan en el mundo.

Se estima que la minería a lo largo del río Puré comenzó alrededor del 2018, expandiéndose gradualmente a lo largo de toda la parte brasileña del río, entre la frontera con Colombia y su confluencia con el río Japurá, uno de los principales afluentes del río Amazonas. La clara diferencia en el color del río entre los dos últimos trimestres también revela la cantidad de sedimentos liberados por la actividad minera, lo que aumentó considerablemente la turbidez del agua.

La expansión verificada de la deforestación causada por minería aurífera hacia el lado colombiano, bajo la condición de Parque Nacional, hace que este sea un caso claro de la necesidad de colaboración transfronteriza entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Brasil y Colombia. Esta incursión desde Brasil significa que en el último trimestre en Colombia, la mayor parte de la deforestación vinculada a la minera tuvo un aumento de casi el 60 % en superficie, en comparación con los siete años anteriores.

Este caso se registra como de Muy Alta probabilidad de ser ilegal según la capa de legalidad.

Imagen animada: comparación entre las detecciones de minería en los dos primeros trimestres (naranja) y el tercer trimestre (rojo) de 2025. Para más información, consulte la escena en Amazon Mining Watch.

B. Norte de Ecuador

La Figura B muestra la reciente deforestación minera fuera de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Esta zona ha sufrido un impacto minero cada vez mayor en los últimos años, como se describe con más detalle en el MAAP #227. Cabe señalar que esta actividad minera se desarrolla dentro del territorio indígena de Puma Kucha. Este caso se registra como de Alta probabilidad de ser ilegal según la capa de legalidad. Para obtener más información, consulte la escena en Amazon Mining Watch.

C. Territorio Indígena de San José de Karene, Perú

La Figura C muestra la reciente deforestación minera en el territorio Indígena de San José de Karene, en el sur de la Amazonía peruana. Como se detalla en MAAP #208, gran parte de la deforestación minera ilegal en el sur de la Amazonía peruana está ocurriendo dentro del territorio de comunidades nativas. Este caso se registra como de Alta probabilidad de ser ilegal según la capa de legalidad. Para más información, consulte la escena en Amazon Mining Watch.

D. Territorio Indígena Pemón, Venezuela

El territorio Indígena pemón destaca como la zona más afectada por la minería aurífera en el último trimestre, entre todas las áreas protegidas y territorios Indígenas de la región. El territorio tradicional de los pemones se divide entre una zona oficialmente demarcada, donde la minería aumentó en más de 100 hectáreas en el último trimestre, y una zona mucho más extensa y aún por demarcar, donde la minería aumentó en la asombrosa cifra de 700 hectáreas solo en el último trimestre, lo que supone una fuerte aceleración con respecto al primer semestre de 2025. El territorio de los pemones abarca parte de la extraordinaria maravilla geológica del monte Roraima, también conocido como tepuy, una montaña de cima plana de inmensa importancia cultural para los pueblos locales. El monte Roraima alberga una biodiversidad única e inspiró la novela de Michael Crichton «El mundo perdido».

Este caso se registra como de Alta probabilidad de ser ilegal según la capa de legalidad.

Para más información, consulte la escena en Amazon Mining Watch.

Brasil

La Figura E muestra la reciente deforestación minera en el Bosque Estatal de Amapá, en el noreste de la Amazonía brasileña. El bosque se gestiona en beneficio de las comunidades locales mediante iniciativas como la agroecología sostenible y la mejora de la gestión de la madera y los productos no forestales. Es la primera vez que MAAP destaca esta zona. Este caso se registra como de probabilidad Muy Alta de ser ilegal según la capa de legalidad. Para más información, consulte la escena en Amazon Mining Watch.

La Figura F muestra la reciente deforestación minera en el Área de Protección Ambiental de Tapajós, en la Amazonia central brasileña. Se encuentra al lado oeste del Distrito Forestal Sostenible BR-163. Como se señala en el MAAP #226, el Área de Protección Ambiental de Tapajós es una de las diez áreas protegidas más afectadas de la Amazonía (en términos de huella acumulada), incluyendo altos niveles de nueva deforestación minera en 2024. Este caso se registra como de probabilidad Muy Alta de ser ilegal según la capa de legalidad. Para más información, consulte la escena en Amazon Mining Watch.

La Figura G muestra la reciente deforestación minera en el Bosque Nacional Jamanxim, en la Amazonía central brasileña. Como se señala en el MAAP #226, el Bosque Nacional Jamanxim es una de las diez áreas protegidas más afectadas de la Amazonía (en términos de huella acumulada). Este caso se registra como de probabilidad Muy Alta de ser ilegal según la capa de legalidad. Para obtener más información, consulte la escena en Amazon Mining Watch.

La Figura H muestra la reciente deforestación minera en la Estación Ecológica Grão-Pará, en el noreste de la Amazonía brasileña, en la frontera con Guyana. Se trata de la estrictamente protegida estación de investigación forestal tropical más grande del mundo. Es la primera vez que MAAP destaca esta zona. Este caso se registra como de probabilidad Muy Alta de ser ilegal según la capa de legalidad. Para obtener más información, consulte la escena en Amazon Mining Watch.

Surinam

La Figura I muestra la deforestación reciente causada por la minería en el noreste de Surinam. Es la primera vez que MAAP destaca esta zona concreta. Según la capa de legalidad, este caso se registra como de probabilidad Alta de ser ilegal. Para obtener más información, consulte la escena en Amazon Mining Watch.

Anexo

Nueva funcionalidad: Legalidad de los sitios mineros

Basándonos en un análisis de posibles solapamientos con las designaciones de terrenos y las normativas aplicables, se incorporó al AMW una presunción de ilegalidad de las operaciones mineras basada en su ubicación. Clasificamos la presunción de ilegalidad de muy alta a baja, utilizando las siguientes descripciones:

- Muy Alta: La actividad ocurre sin permiso y dentro de un área protegida que no permite ningún tipo de explotación de recursos.

- Alta: la actividad ocurre fuera de cualquier concesión explícita para hacerlo.

- Media: la actividad ocurre dentro de una concesión, pero no se ha podido verificar su estado activo y/o la concesión no cumple los requisitos legales.

- Baja: la actividad ocurre dentro de una concesión activa, pero no se ha podido verificar el cumplimiento de todos los requisitos.

Esta funcionalidad está disponible para cinco países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y se ampliará al resto de países amazónicos en 2026. Basándose en conjuntos de datos nacionales sobre la designación de tierras, esta nueva funcionalidad ofrece una visión general inmediata de la probabilidad de ilegalidad de la minería artesanal y a pequeña escala en cualquier área de análisis.

Nueva funcionalidad: Calculadora de impactos de la minería

La Calculadora de Impacto Minero, desarrollada por Conservation Strategy Fund, es una herramienta para evaluar el daño social y ambiental causado por la minería aurífera. La herramienta utiliza una fórmula económica para estimar los impactos socioambientales mediante la introducción de variables como el tamaño de la mina, la cantidad de oro producido y el tiempo de extracción. La fórmula automatizada utiliza la productividad minera media y parámetros de impacto basados en datos para proporcionar datos contextualizados al usuario.

La calculadora se puede utilizar con tres fines principales: estimar los valores de los daños sociales y ambientales para calcular la cantidad de compensación financiera necesaria para mitigar los costos, estimar las cantidades de inversión más eficientes para la planificación futura del impacto y la prevención de impactos negativos, y estimar la cantidad recomendada de inversión en tecnologías libres de mercurio que sean necesarias.

Notas/Metodología

Cabe señalar que en este reporte nos centramos en la actividad minera que provoca la deforestación. La gran mayoría es minería artesanal o minería aurífera a pequeña escala, pero también se han detectado otras actividades mineras, como minas de hierro, aluminio y níquel en Brasil y Colombia. Otras zonas críticas de minería aurífera fluvial que aún no están causando deforestación (como en el norte de Perú (MAAP #233), el sureste de Colombia (MAAP #228) y el noroeste de Brasil (MAAP #197) no están incluídas en este reporte. Esta información aún no se muestra en Amazon Mining Watch, pero las futuras actualizaciones incluirán los puntos críticos de minería fluvial.

Nuestra fuente de datos sobre áreas protegidas y territorios indígenas es RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil de los países amazónicos. Esta fuente (consultada en diciembre del 2024) contiene datos espaciales de 5943 áreas protegidas y territorios indígenas, que abarcan 414,9 millones de hectáreas en toda la Amazonía.

Amazon Mining Watch (AMW) es una asociación entre Earth Genome, la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical del Centro Pulitzer y Amazon Conservation. El algoritmo se basa en imágenes del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea con una resolución de 10 metros y produce alertas de deforestación minera pixeladas con una resolución de 480 metros. Aunque los datos no están diseñados para mediciones precisas de la superficie, pueden utilizarse para proporcionar estimaciones oportunas necesarias para fines de gestión y conservación.

Agradecimientos

Este reporte se realizó gracias al generoso apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.

MAAP #234: Minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana, incluyendo la cima del tepuy Yapacana (Amazonía venezolana)

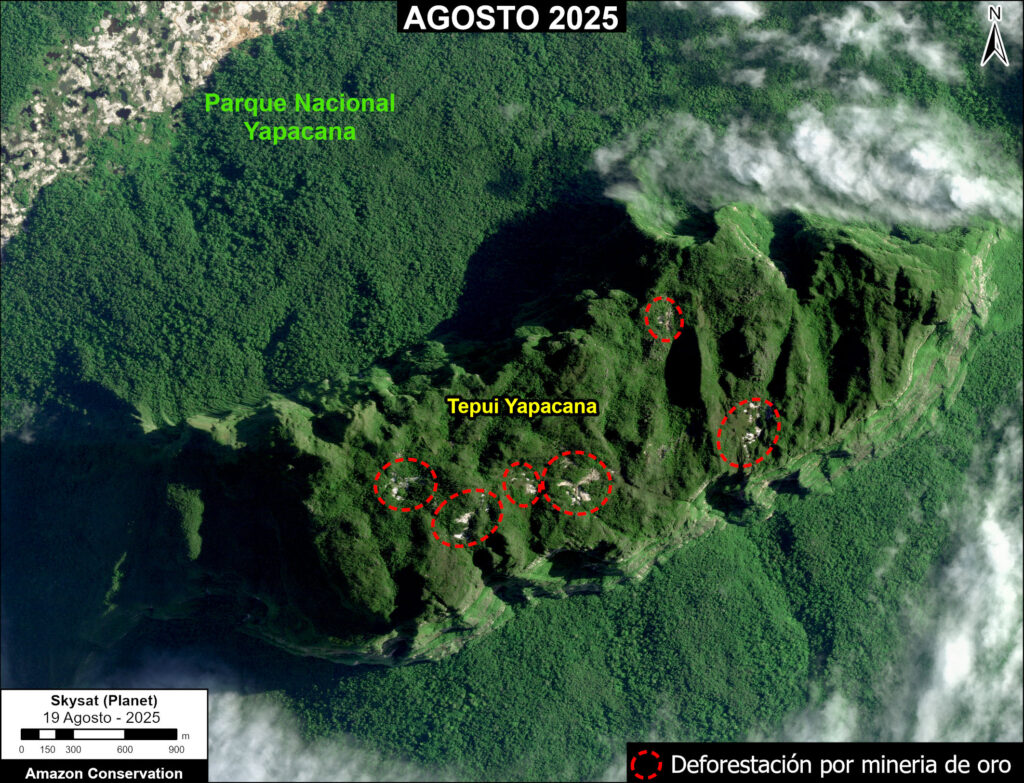

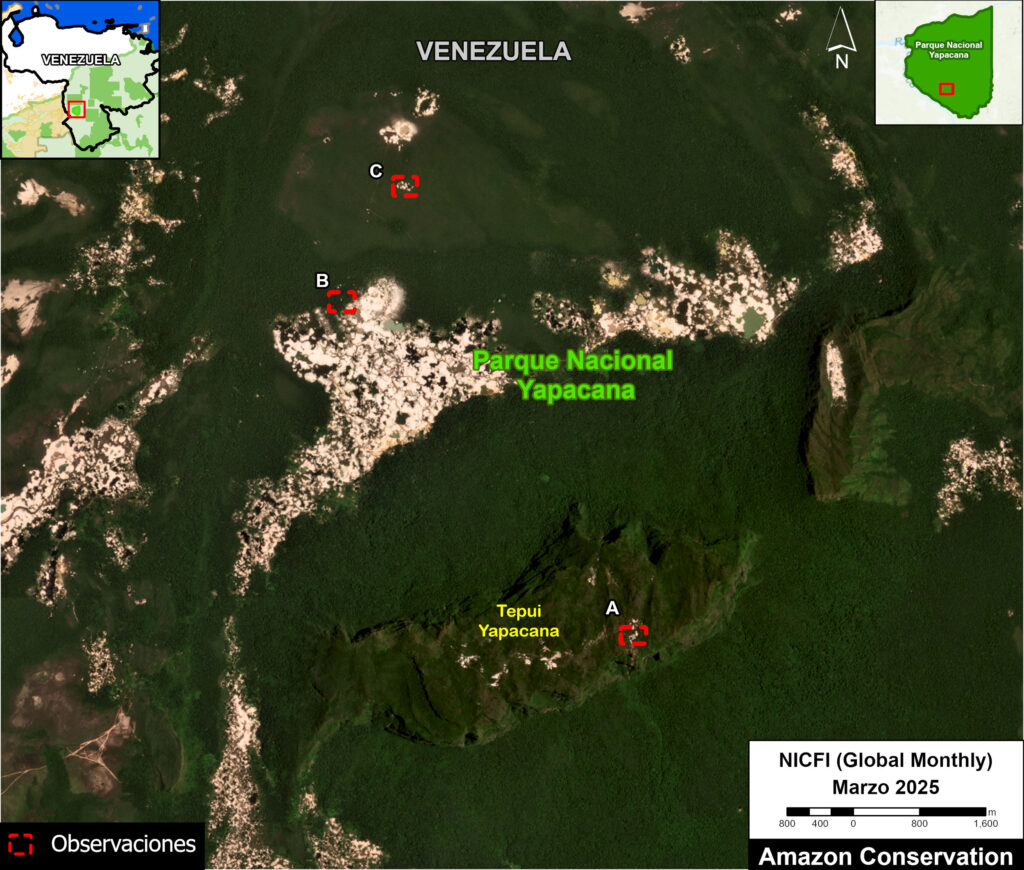

En una serie de reportes anteriores, y en colaboración con SOS Orinoco, hemos mapeado la deforestación causada por la minería aurífera ilegal y sus repercusiones en el Parque Nacional Yapacana, situado en la Amazonía venezolana.

De manera crítica, parte de esta actividad minera ilegal ha estado ocurriendo en la cima del tepuy Yapacana (ver los círculos rojos en la Imagen 1).

Los tepuis son impresionantes montañas con forma de mesa que se encuentran en el norte de América del Sur. Son considerados sagrados por los grupos indígenas de la región del Escudo Guayanés; de hecho, la palabra tepuy significa «montaña» en la lengua indígena local (pemon).

En el 2022, publicamos un reporte urgente sobre la minería ilegal en la cima del tepuy Yapacana (MAAP #169). En este reporte, documentamos más de 400 puntos de campamentos mineros y maquinaria pesada, lo que indica una operación organizada y a gran escala que causó la deforestación de 8.8 hectáreas en la cima del tepuy.

Dada la importancia de este hallazgo, el Washington Post publicó un artículo de gran perfil sobre el tema, exponiendo aún más la gravedad de la minería ilegal en el tepuy.

En respuesta, el gobierno venezolano condujo una operación militar contra la actividad minera ilegal en el tepuy en diciembre de 2022.

A principios de 2024, informamos de que se habían retirado todos los campamentos y maquinarias mineras ilegales de la cima del tepuy (MAAP #207). De hecho, no detectamos ninguna deforestación adicional por minería en la cima del tepuy durante el 2024.

Sin embargo, ahora presentamos pruebas de que la actividad minera ilegal se ha reanudado en la cima del tepuy en 2025.

También mostramos la continua deforestación minera que rodea el tepuy en otras partes del Parque Nacional Yapacana. En el momento de la intervención del gobierno a finales de 2022, detectamos una deforestación acumulada por la minería de 2190 hectáreas en el parque, incluyendo grandes aumentos tanto en 2021 como en 2022 (MAAP #173). Esta deforestación por la minería se ha ralentizado, especialmente en 2024 y 2025, pero ya ha afectado a 2.240 hectáreas del parque.

Deforestación por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana, 2020-2025

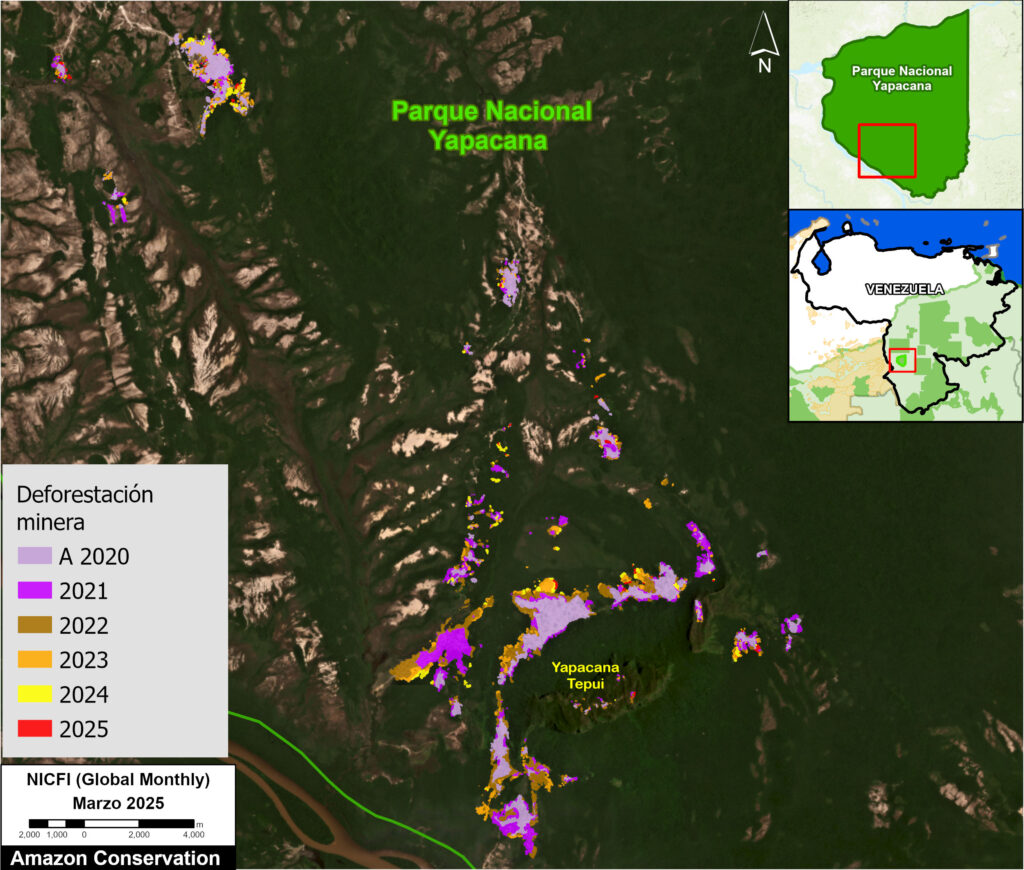

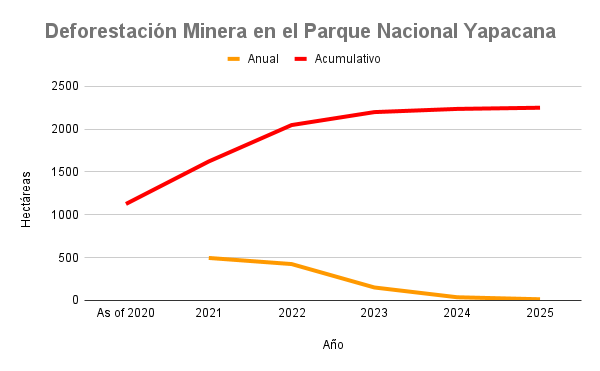

La Figura 1 presenta nuestros resultados digitalizados sobre la deforestación anual causada por la minería en todas las zonas mineras del Parque Nacional Yapacana, basados en un análisis de imágenes satelitales de alta resolución.

El Gráfico 1 muestra las tendencias observadas en los datos digitalizados del Parque Nacional Yapacana.

La línea naranja muestra la disminución de la deforestación minera anual tras los máximos detectados en 2021 y 2022. En ambos años se registraron más de 400 hectáreas de nueva deforestación minera, mientras que en 2024 solo fueron 37 hectáreas.

La línea roja muestra el aumento acumulativo de la deforestación minera desde la línea de base en 2020, antes de estabilizarse en 2024 y 2025, con un total actual de deforestación de 2,250 hectáreas.

Deforestación por la minería aurífera en la cima del tepuy Yapacana, 2020-2025

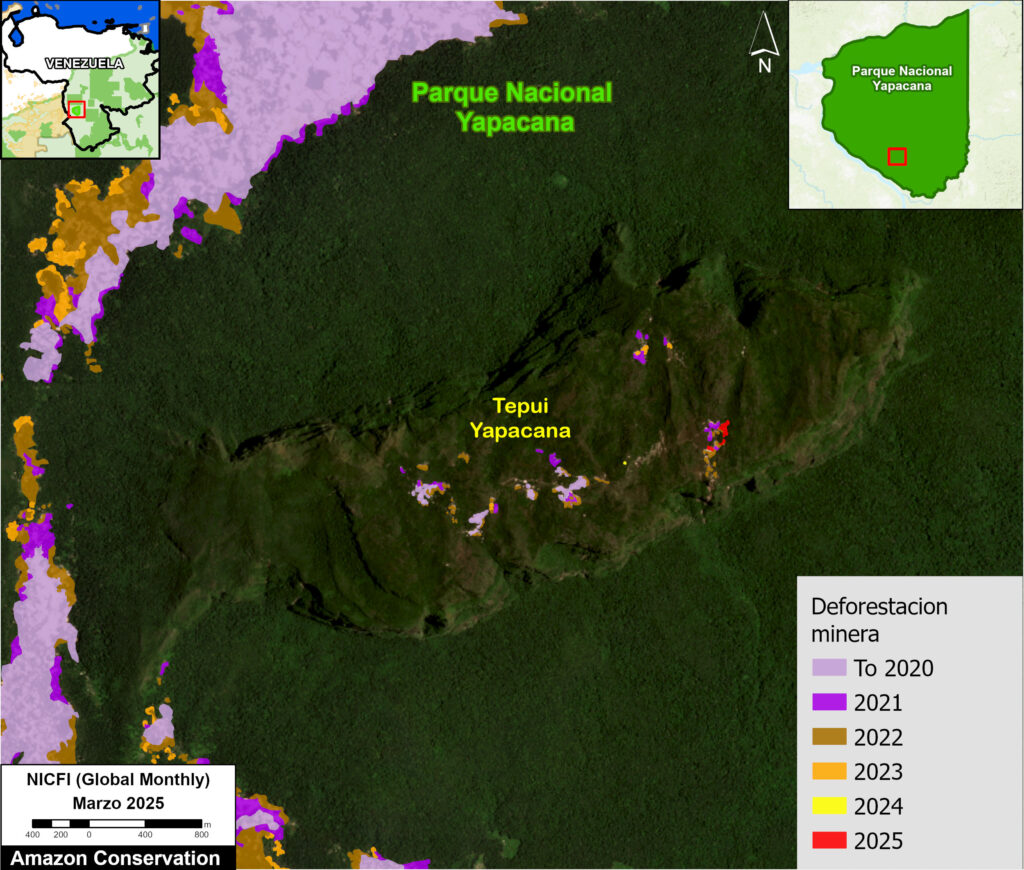

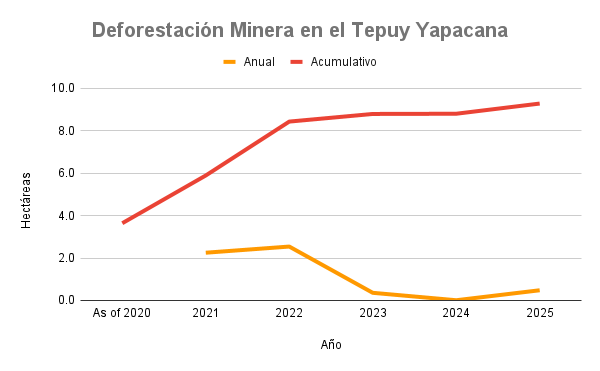

La Figura 2 presenta nuestros resultados digitalizados de la deforestación anual por la minería en la cima del tepuy Yapacana, basados en un análisis de imágenes satelitales de alta resolución.

El Gráfico 2 muestra las tendencias observadas en los datos digitalizados sobre el tepuy Yapacana.

La línea naranja muestra la deforestación anual por minería de aproximadamente 2 hectáreas tanto en 2021 como en 2022, seguida de una notable disminución tras la intervención del gobierno a finales de 2022. De hecho, en 2024 no se detectó ninguna deforestación por minería, seguida de la reaparición que se detalla en este informe.

La línea roja muestra la deforestación minera acumulada que aumenta desde la línea de base en 2020 antes de estabilizarse en 2024 y 2025, con un total actual de deforestación de 9.3 hectáreas.

Eventos recientes de deforestación por la minería aurífera 2024-2025

En el Mapa Base, los Recuadros A-C indican las tres áreas con expansión minera aurífera documentada entre 2024 y 2025, según un análisis de imágenes satelitales de muy alta resolución.

A continuación, ofrecemos un examen más detallado de estas tres áreas.

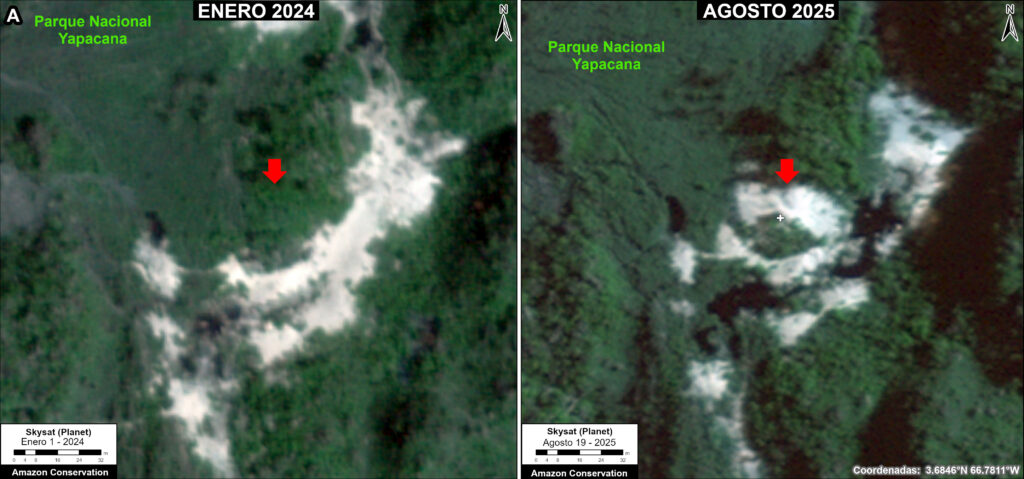

Minería aurífera ilegal en la cima del tepuy Yapacana

El recuadro A muestra la reciente deforestación por la minería aurífera de 0,09 hectáreas entre enero de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho), ubicada en la cima del tepuy Yapacana, en el Parque Nacional Yapacana. Aunque se trata de una pequeña expansión, indica el regreso de la minería ilegal en el tepuy.

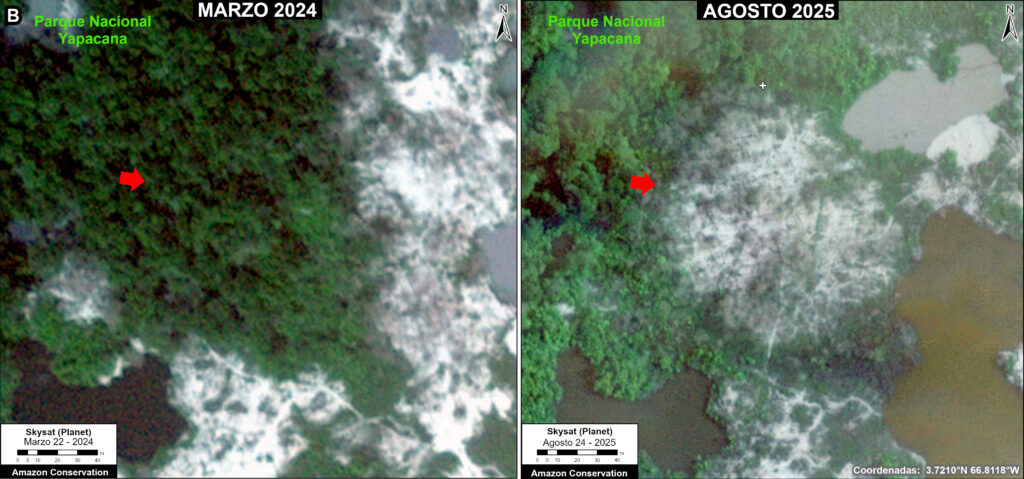

Minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana

El recuadro B muestra la reciente deforestación causada por la minería aurífera de 22.4 hectáreas entre marzo de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho) en el Parque Nacional Yapacana, justo al norte del tepuy Yapacana. También hay indicios de maquinaria minera asociada a esta actividad.

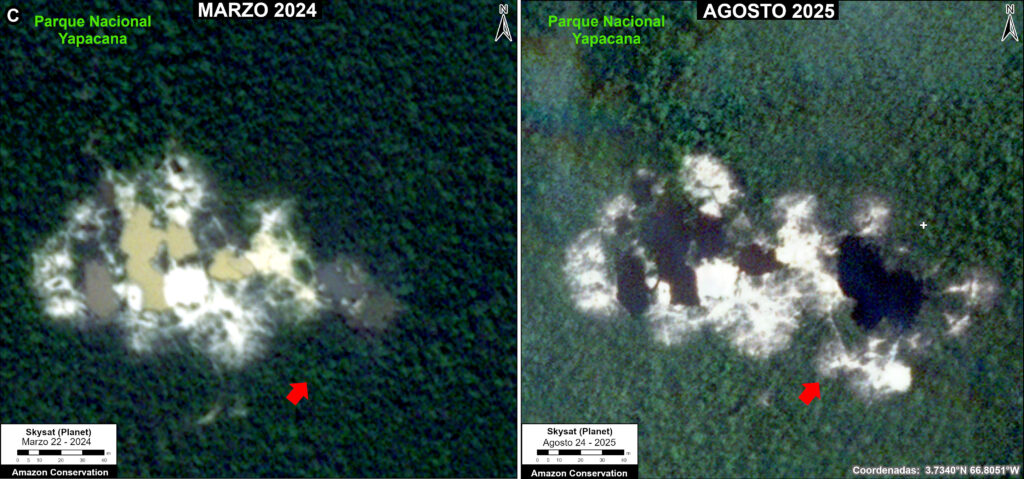

El recuadro C muestra la reciente deforestación causada por la minería aurífera de 1,01 hectáreas entre marzo de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho) en el Parque Nacional Yapacana, justo al norte del tepuy Yapacana.

Implicaciones políticas

La minería está estrictamente prohibida en todos los parques nacionales venezolanos. Esta protección legal es fundamental para la conservación de las áreas más biodiversas y ecológicamente significativas del país.

Además, la minería está explícitamente prohibida en Amazonas (estado en el que se encuentra el Parque Nacional Yapacana) por el Decreto Presidencial Nº 269 (1989). Este decreto se promulgó para salvaguardar los ecosistemas únicos y los territorios indígenas de la región, reconociendo su importancia mundial y nacional.

Para hacer cumplir estas prohibiciones legales, hay un puesto de mando permanente de la Guardia Nacional Bolivariana a la entrada del Parque Nacional Yapacana. La presencia de esta fuerza de seguridad plantea importantes interrogantes sobre la eficacia y la voluntad de las fuerzas del orden y el control real de las actividades dentro del parque.

Aunque la reciente deforestación minera en la cima del tepuy Yapacana en 2025 es cuantitativamente pequeña (0,09 hectáreas), pone de relieve la importancia de la detección y la respuesta tempranas, especialmente en zonas tan sensibles desde el punto de vista ecológico y cultural. El hecho de que esta renovada actividad se produzca en presencia de un puesto de mando permanente de la Guardia Nacional suscita serias preocupaciones sobre la eficacia de la aplicación de la ley y la capacidad real del Estado para prevenir las operaciones ilegales. También sugiere que no deben descartarse ni siquiera las incursiones mínimas, ya que pueden indicar el comienzo de un nuevo ciclo de degradación.

La distribución de combustible en la región está gestionada oficialmente por PDVSA (la empresa petrolera estatal) bajo estricta supervisión militar. Sin embargo, dada la condición de Amazonas como estado fronterizo con Colombia y Brasil, la gasolina también puede provenir de uno de ellos, muy probablemente de Colombia, debido a su proximidad. El transporte de combustible, ya sea venezolano o colombiano, requiere el uso de barcos o helicópteros, ambos muy visibles y sujetos a la vigilancia de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Este contexto sitúa a las Fuerzas Armadas en el centro de la dinámica logística que permite o impide la minería ilegal, ya que tanto el control aéreo como el suministro de combustible son esenciales para las operaciones mineras.

Estos hechos nos invitan a reflexionar críticamente sobre la desconexión entre los marcos legales y las realidades sobre el terreno. ¿Cómo es posible que la minería ilegal persista e incluso se expanda en zonas con una protección legal tan clara y una fuerte presencia de seguridad? ¿Cuáles son las implicaciones para la conservación, los derechos indígenas y el estado de derecho? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para comprender los retos a los que se enfrentan las áreas protegidas en Venezuela y para diseñar estrategias más eficaces para abordarlos.

Toda esta situación pone de relieve la necesidad de establecer mecanismos para monitorear el tráfico ilegal de oro, tanto en sus puntos de salida fuera del país como en las rutas hacia los mercados donde se refina y se vende el oro.

Impactos sobre la biodiversidad

El tepuy Yapacana (Cerro Yapacana), una montaña de arenisca que se eleva a 1,345 metros sobre el nivel del mar en el cuadrante suroeste del Parque Nacional Yapacana (PNY), es una formación geomorfológica y ecológica única dentro de la Amazonía venezolana. El parque abarca un mosaico de paisajes, que incluye llanuras aluviales, penillanuras alteradas por la erosión y sabanas de arena blanca pobres en nutrientes, que albergan una vegetación altamente especializada con vínculos florísticos tanto con los paleotrópicos como con los neotrópicos. La montaña en sí misma alberga dos tipos distintos de bosques montanos —bosques submontanos siempreverdes en sus laderas y bosques nubosos en su cima— que albergan al menos ocho especies de plantas endémicas en peligro crítico de extinción. Estos ecosistemas forman parte del territorio ancestral de los pueblos arawako, huottüja (piaroa) y mako, que consideran el tepuy como un lugar sagrado (MARNR-ORSTOM 1988; Castillo y Salas 2007; SOSOrinoco 2019).

La minería aurífera ilegal se ha convertido en una grave amenaza para la integridad de estos ecosistemas, especialmente en la cima del cerro Yapacana, donde la deforestación provocada por los campamentos mineros y la maquinaria ha afectado directamente al frágil hábitat forestal. La destrucción de la vegetación de la cima no solo pone en peligro la flora endémica, sino que también altera los procesos ecológicos vitales para la supervivencia de especies como el pájaro hormiguero de Yapacana (Myrmeciza disjuncta) y la rana roja de Yapacana (Minyobates steyermarki), ambas exclusivas de este tepuy. La deforestación inducida por la minería en todo el parque ha alcanzado más de 2240 hectáreas, lo que amenaza la continuidad de la cubierta forestal, las sabanas y la conectividad ecológica esencial para la migración y la resiliencia de las especies (Huber 1995; Llamozas et al., 2003; Lentino, 2006; Señaris y Rivas, 2006).

La biodiversidad más amplia del Parque Nacional Yapacana también está en peligro, incluida su designación como Área Importante para las Aves (IBA) debido a la presencia de especies como Crax alector, Selenidera nattereri y aves migratorias como Dendroica striata. El parque alberga más de 260 especies de aves, junto con 51 reptiles y 29 anfibios (Lentino, 2006; Señaris y Rivas, 2006). La minería ilegal no solo degrada estos hábitats, sino que también introduce contaminantes y perturbaciones humanas, lo que socava los esfuerzos de conservación y amenaza la supervivencia de especies con áreas de distribución restringidas y requisitos ecológicos especializados. Se necesitan medidas urgentes y sostenidas para detener una mayor degradación y salvaguardar la excepcional biodiversidad del Cerro Yapacana y sus ecosistemas circundantes (SOSOrinoco, 2019).

Agradecimientos

Agradecemos a la organización SOSOrinoco por la importante información y los comentarios a este reporte.

Este reporte forma parte de una serie centrada en la minería aurífera en la Amazonía, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.

MAAP #233: Situación actual de Minería de Oro en la Amazonía Peruana

La minería de oro en la Amazonía peruana ha tenido un crecimiento importante en los últimos años; en especial posterior a eventos claves como el Operativo Mercurio, una intervención multisectorial contra la minería ilegal que fue realizada a inicios del año 2019 y tuvo su principal impacto en zonas críticas de minería ilegal en la región Madre de Dios como es el sector de La Pampa. Además, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto considerable en la expansión de la minería ilegal en el Perú, donde el retiro de la vigilancia policial en zonas aledañas a La Pampa ha contribuido a la expansión de áreas mineras en este sector (Vadillo, 2022).

Este incremento, vinculado directamente a los precios internacionales del oro, ha generado el surgimiento de nuevos frentes de deforestación e invasión de cuerpos de agua para la ocurrencia de la actividad minera de oro. El presente reporte muestra las principales zonas de minería de oro tanto en ecosistemas terrestres como en cuerpos de agua en la Amazonía Peruana.

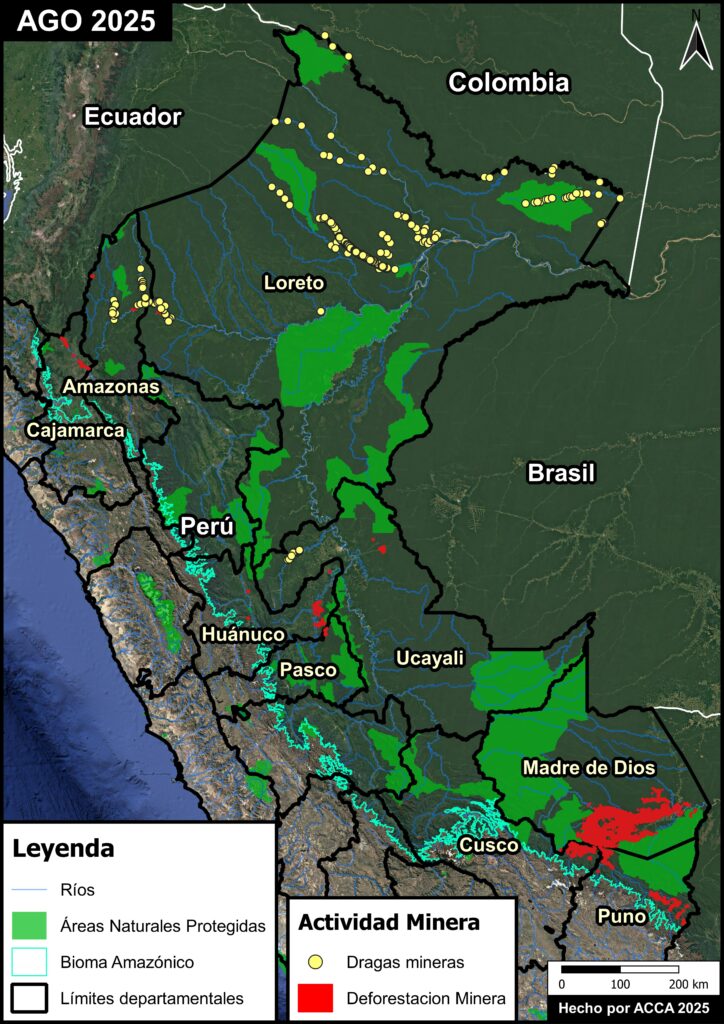

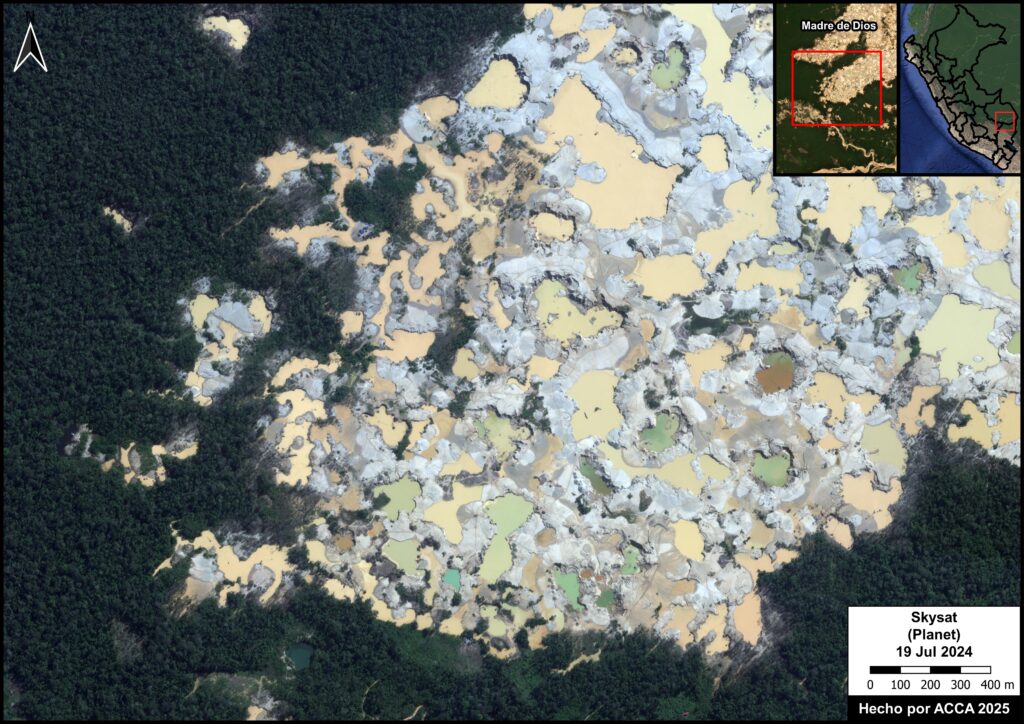

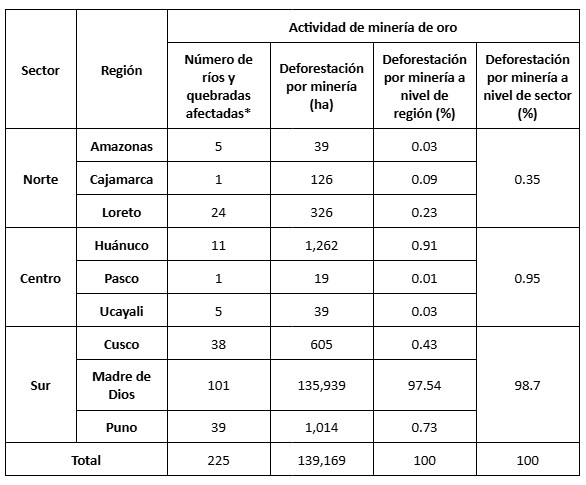

La actividad minera de oro en la Amazonía Peruana se ha extendido a nueve regiones del Perú: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En el monitoreo de esta actividad minera, se ha incluido la identificación de zonas deforestadas por minería e infraestructuras mineras (ej: dragas, peque-dragas, chutes, entre otros) en ríos amazónicos.

Hasta mediados del año 2025, la deforestación por minería de oro ha alcanzado una extensión de 139,169 hectáreas en el Perú, donde la región Madre de Dios ha concentrado la mayor parte de esta deforestación (97.5% del total). Además, las regiones Huánuco y Puno han presentado valores considerables de deforestación por minería, donde se identificaron 1,262 y 1,014 hectáreas de deforestación, respectivamente.

Asimismo, el uso de diferentes infraestructuras mineras se ha extendido a los ríos de varias regiones, principalmente en el sector norte del Perú. Las regiones Loreto y Amazonas son las regiones que han presentado el mayor número de infraestructuras mineras en sus ríos amazónicos, donde se identificaron 989 y 174 dragas mineras para el periodo 2017 – 2025, respectivamente.

Por otro lado, la actividad minera de oro ha ocasionado una afectación de cuerpos de agua debido a la presencia de infraestructuras mineras y/o de deforestación por minería en zonas aledañas a estos cuerpos de agua. En total, se estima una afectación de 225 cuerpos de agua (ríos y quebradas) en la Amazonía Peruana por la actividad minera de oro.

A continuación, presentamos los resultados de este reporte en tres secciones, las cuales agrupan las regiones con presencia de minería de oro: Sector Norte (Amazonas, Cajamarca y Loreto), Sector Centro (Huánuco, Pasco y Ucayali), y Sector Sur (Cusco, Madre de Dios y Puno). En cada sección, se presentan las áreas deforestadas por minería de oro y ríos afectados por infraestructuras mineras.

Mapa base. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, FEMA, SZF, IBC, SERNANP, Mapbiomas Perú

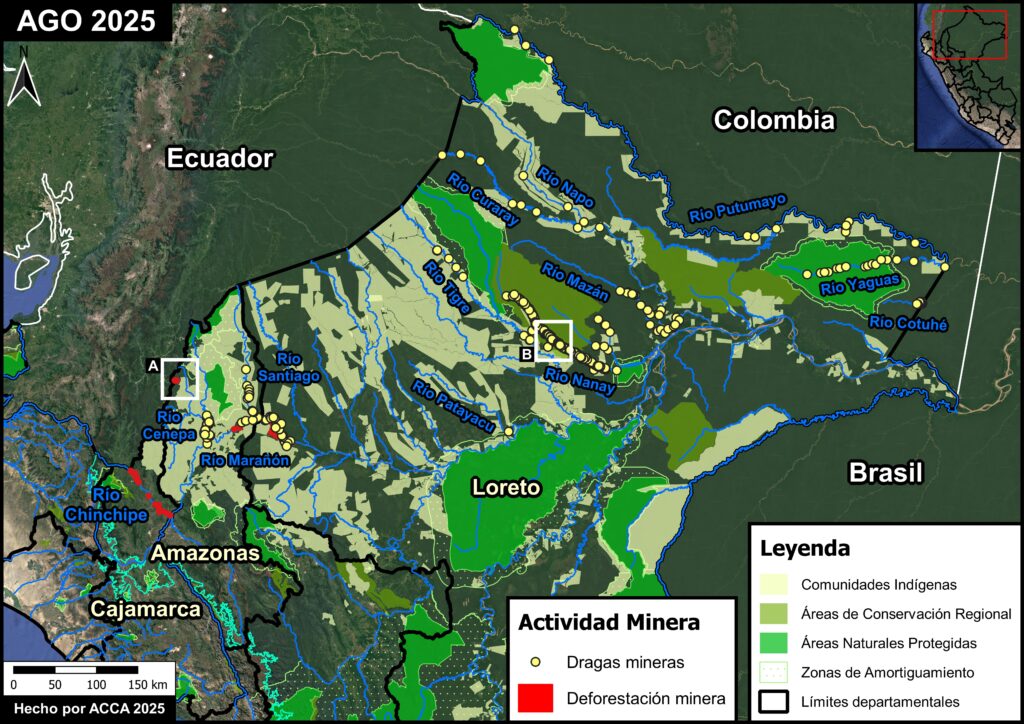

Sector Norte de la Amazonía Peruana

La minería de oro se ha extendido en las regiones Amazonas, Cajamarca y Loreto, donde se han registrado distintas zonas de actividad minera, así como la presencia de infraestructuras mineras, específicamente dragas mineras, en diferentes ríos de estas regiones (Figura 1).

En este sector, se ha registrado un área total de 491 hectáreas deforestadas por minería distribuido en las tres regiones mencionadas. Estas zonas mineras para la extracción de oro se ubican próximas a cuerpos de agua y, en algunos casos, están al interior de comunidades Indígenas en estas regiones.

Las áreas deforestadas por minería de oro se han localizado principalmente en zonas aledañas a ríos en este sector. En la región Cajamarca, la deforestación por minería se ha localizado a lo largo del río Chinchipe. Por otro lado, la deforestación por minería en las regiones Amazonas y Loreto se ha identificado en zonas aledañas al río Marañón.

Además, se resalta la presencia de zonas deforestadas por minería cerca a la frontera con Ecuador para las regiones Amazonas y Cajamarca.

En septiembre de 2024, se identificaron nuevos registros de zonas deforestadas por minera en la quebrada Sawintsa de la región Amazonas (Figura 1a), la cual se ubica en la frontera con Ecuador y ha tenido un incremento de la actividad minera en los últimos meses.

La presencia de infraestructuras mineras para la extracción de oro se ha extendido a diferentes ríos amazónicos en el sector norte, donde se han identificado dragas mineras en 14 ríos diferentes. La región Loreto es la región más impactada por la actividad minera aurífera, donde se han identificado un total de 989 dragas mineras entre los años 2017 – 2025.

El río Nanay, ubicado en la región Loreto, y los ríos Cenepa y Santiago, ubicados en la región Amazonas, son los ríos amazónicos más impactados por la actividad minera de oro en el sector norte debido al alto número de dragas mineras identificadas en estos ríos. A lo largo del río Nanay, se han identificado 841 dragas mineras en el periodo 2017 – 2025, de las cuales 275 dragas mineras (32% del total) se han identificado en el año 2025. Además, la operación de las dragas mineras en el río Nanay se ha localizado en comunidades indígenas así como en el Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira (Figura 1b).

Por otro lado, la presencia de dragas mineras en los ríos Cenepa y Santiago se ha ido incrementando en los últimos años, donde se han registrado 137 y 51 dragas mineras entre los años 2022 – 2025, respectivamente. Asimismo, la actividad minera de oro mediante el uso de dragas mineras se han localizado en zonas aledañas a comunidades indígenas en la región Amazonas.

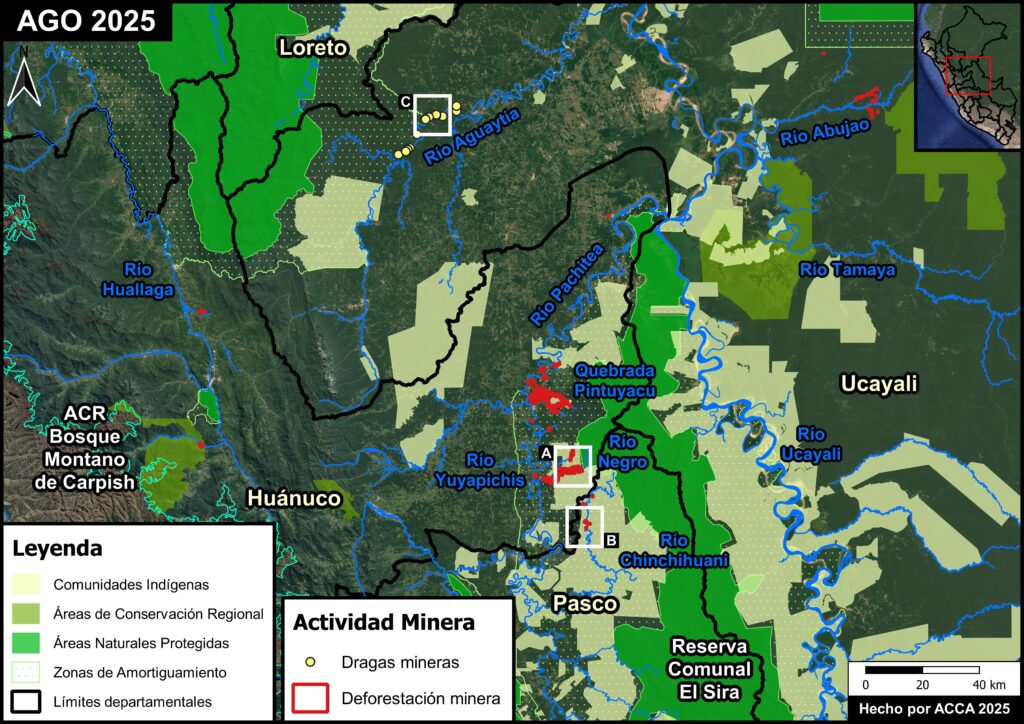

Sector Centro de la Amazonía Peruana

La minería de oro en el sector centro se ha extendido en las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali, en las cuales se han registrado deforestación por actividad minera e infraestructuras mineras en ríos de estas regiones (Figura 2).

En el sector centro, se ha registrado una área total de 1,320 ha de áreas deforestadas por minería en las tres regiones mencionadas. Estas áreas mineras se han identificado en zonas aledañas a ríos y quebradas en estas regiones. Además, la deforestación por minería de oro se ha localizado en comunidades Indígenas, en el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish, y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.

La región Huánuco es la región más impactada por la deforestación por minería en este sector, la cual se ha expandido principalmente en áreas aledañas a los ríos Pachitea, Yuyapichis, Negro, y a la quebrada Pintuyacu.

La mayor parte de la deforestación por minería se ha localizado en la provincia de Puerto Inca (Figura 2a), la cual concentra el 97% del total de áreas deforestadas por minería en la región Huánuco.

En la región Pasco, la deforestación por minería de oro se ha registrado a lo largo del río Chinchihuani desde agosto de 2024 (Figura 2b).

Estas áreas deforestadas representan los primeros registros de minería de oro en esta región, y han sido identificadas en concesiones mineras en trámite.

Por otro lado, la minería de oro en la región Ucayali se ha localizado en quebradas aledañas al río Abujao, donde se registran zonas deforestadas por la actividad minera.

Con respecto a la infraestructura minera en el sector centro, se han tenido registros de dragas mineras en el río Aguaytía, en la región Ucayali.

Estos registros de dragas mineras se han identificado desde mediados de 2024 (Figura 2c), los cuales se han localizado principalmente en sectores aledaños a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.

En total, se han identificado 26 dragas mineras en este río durante los años 2024 – 2025.

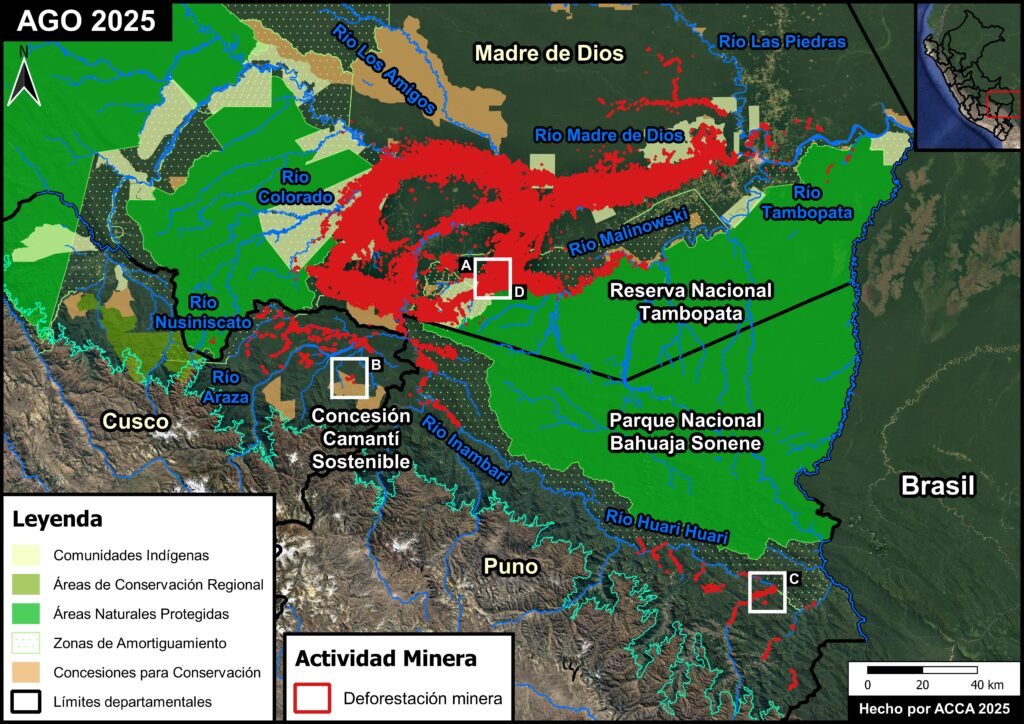

Sector Sur de la Amazonía Peruana

La minería de oro se ha extendido en las regiones Cusco, Madre de Dios y Puno, donde se ha registrado principalmente deforestación por minería de oro en diferentes sectores de estas regiones (Figura 3).

Este sector ha presentado un área total de 137,558 ha deforestadas por minería ubicadas en las regiones mencionadas. A comparación con los otros dos sectores, el sector sur es el sector más impactado por la actividad minera de oro, la cual representa el 98.7% del total de deforestación por minería en el Perú. Además, la actividad minera en este sector habría iniciado en la región Madre de Dios, donde se registraron indicios de actividad minera a partir del año 1984. Esta situación representa una pérdida importante de bosques amazónicos en las regiones de este sector, así como el impacto en los ecosistemas terrestres y cuerpos de agua aledaños a la actividad minera.

La región Madre de Dios es la región con la mayor extensión de deforestación por minería de oro en el país, la cual concentra el 97.5% del total de deforestación por minería.

Hasta el año 2025, se ha registrado un área total de 135,939 ha de deforestación por minería en esta región.

Además, la deforestación por minería en Madre de Dios se ha extendido al interior de comunidades Indígenas y de las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (Figura 3a) y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Para la región Cusco, la deforestación por minería de oro se ha extendido a diferentes sectores cercanos a los ríos Araza y Nusiniscato, así como a quebradas aledañas a estos ríos.

Además, parte de la deforestación por minería se ha extendido al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y en la Concesión para Conservación Camanti Sostenible (Figura 3b).

Por otro lado, la región Puno ha presentado deforestación por minería en zonas cercanas a los ríos Inambari y Huari Huari, así como en quebradas aledañas a estos ríos (Figura 3c).

Asimismo, parte de la deforestación por minería de oro se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Respecto a las infraestructuras mineras en este sector, el uso de infraestructuras se ha extendido principalmente en las zonas mineras de la región Madre de Dios.

En esta región, se utilizan diferentes tipos de infraestructuras mineras para la extracción de oro, donde se incluyen el uso de tracas, chutes, minidragas y balsas mineras (ACCA, 2022).

Para el año 2025, se han identificado 2,052 infraestructuras mineras en zonas mineras en la región Madre de Dios, donde se incluyen tracas, dragas, entre otros (Figura 3d).

Recomendaciones para la minería aurífera actual en el Perú

La minería aurífera en el Perú representa uno de los mayores desafíos socioambientales del país. La expansión de la minería ilegal e informal ha generado impactos graves en los bosques amazónicos, los ríos y las comunidades locales (Arana Cardó, M, 2024) . Frente a ello, se presentan cinco propuestas orientadas a fortalecer la formalización de la MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal), mejorar la trazabilidad del oro y reforzar la fiscalización estatal tanto en la nueva Ley de Formalización y Promoción de la MAPE como en la normativa actual sobre el tema.

1. Implementar un sistema efectivo de trazabilidad del oro que vincule producción, comercialización y exportación

Actualmente, el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro, creado a partir de la Resolución Ministerial Nº 249-2012-MEM-DM, carece de mecanismos efectivos de cruce de información.

Por lo tanto, se recomienda consolidar un sistema integral de trazabilidad que abarque no solo a productores, comercializadores, procesadores y exportadores, incluyendo la industria de joyería, sino también el control de insumos críticos como el mercurio y combustibles, a fin de garantizar cadenas de suministro libres de contaminación y actividades ilegales.

Este sistema debe integrar controles digitales en tiempo real, cruzar información entre lo declarado como producción y lo efectivamente comercializado, impedir la salida de oro ilegal bajo la forma de joyería y alinearse con las exigencias internacionales de debida diligencia.

2. Fortalecimiento de la Ley MAPE y depuración rigurosa del REINFO

La normativa sobre pequeña minería y minería artesanal debe establecer categorías claras basadas en producción y tecnología, diferenciando el proceso de formalización (dirigido a mineros preexistentes en situación informal y que contempla medidas escalonadas y apoyo técnico) del proceso ordinario de otorgamiento de permisos, que exige el cumplimiento pleno de requisitos ambientales y técnicos para nuevos proyectos.

La nueva Ley MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal) debe incorporar incentivos reales para la formalización y para la adopción de prácticas sostenibles, mecanismos eficaces de fiscalización y la delimitación de zonas exclusivas para la actividad formalizada, excluyendo Áreas Naturales Protegidas, reservas indígenas, cuerpos de agua y patrimonio cultural.

Adicionalmente, esta nueva normativa debe establecer la obligatoriedad de la debida diligencia en la cadena de valor del oro, vinculando el proceso de formalización con la implementación de un sistema de trazabilidad. De este modo, los mineros formalizados no solo deberán cumplir con los requisitos legales básicos, sino también garantizar que su producción esté libre de insumos ilegales como el mercurio, respondiendo a estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.

Asimismo, frente a la prórroga otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025, en el Decreto Supremo Nº 012-2025-EM, resulta indispensable que el Estado ejecute de manera estricta la depuración del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), retirando definitivamente a quienes no cumplan con los requisitos mínimos establecidas en la Ley N° 32213 y su reglamento, conforme indica su actualización a través del Decreto Supremo N.° 009-2025-EM. Además, se debe evaluar mecanismos sancionadores proporcionales que desincentiven el uso indebido del REINFO. Solo así se evitará que este registro continúe siendo utilizado como un escudo de impunidad frente a la acción del Ministerio Público y la Policía Nacional, y se garantizará que la formalización se traduzca en un cambio efectivo de prácticas mineras.

3. Establecer obligaciones ambientales desde el inicio de la formalización minera y asegurar su fiscalización

La normativa debe establecer que toda actividad de pequeña minería y minería artesanal debe estar sujeta a obligaciones ambientales respectivas, desde el primer acto de formalización, a fin de asegurar una fiscalización temprana y efectiva. Durante dicho proceso, las operaciones deben ser fiscalizadas de manera general y aleatoria por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Asimismo, se deben aplicar sanciones administrativas y penales a las autoridades responsables que incumplan con su deber de fiscalización.

De manera complementaria, se debe promover y avanzar con la zonificación forestal, conforme a lo establecido en la Ley Forestal (Ley N° 29763), con énfasis en las regiones amazónicas del Perú. Esta debe integrarse en el proceso de formalización minera y convertirse en un requisito formal para otorgar permisos. La integración de la zonificación permitirá prevenir que nuevos títulos habilitantes se otorguen en bosques prioritarios para conservación, reduciendo la deforestación y el uso inadecuado de los bosques al orientar la minería hacia zonas de menor impacto y prohibirla en áreas críticas. Ello implicaría que las autoridades de formalización minera consulten los mapas de zonificación desde el inicio. Es decir, el solicitante deberá incluir la categoría de zonificación forestal de su parcela y demostrar su compatibilidad antes de la emisión de un título habilitante.

4. Fortalecer la supervisión de la MAPE a nivel regional mediante convenios interinstitucionales

Se propone la suscripción de convenios entre el OEFA y los gobiernos regionales amazónicos, acompañados de apoyo técnico y equipos tecnológicos para fiscalizar en tiempo real las operaciones en zonas remotas.

Además, siguiendo lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se recomienda la conformación de equipos multidisciplinarios especializados que acompañen supervisiones en campo, contribuyendo a cerrar brechas de capacidad y asegurar la eficacia del control ambiental en territorios críticos.

5. Promover tecnologías limpias y prohibir progresivamente el uso de mercurio al 2030.

En cumplimiento del Convenio de Minamata, el Perú debe adoptar una política de eliminación progresiva del mercurio en la minería aurífera.

Para ello, se recomienda facilitar el acceso de los mineros a tecnologías limpias mediante créditos blandos, subsidios o beneficios tributarios, garantizando procesos más seguros para el ambiente y la salud pública, de modo que la transición tecnológica incremente la recuperación de oro y reduzca los impactos sobre ríos y comunidades locales.

No obstante, esta política debe ir acompañada de metas específicas para la protección de los recursos forestales, así como de sanciones más estrictas frente a quienes continúen utilizando mercurio y generando deforestación, de manera que se garantice una verdadera protección ambiental y de la salud pública.

Además, dichas metas deben incorporarse expresamente en el Plan de Acción Nacional del Convenio de Minamata, asegurando su implementación efectiva y articulada en el territorio.

Metodología

La identificación de deforestación por minería de oro se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de alta y muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet, Maxar y Google Earth Pro para las regiones Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno y Ucayali. Para lo cual, se realizó una revisión preliminar de mapas y plataformas relacionadas a la detección de minería en el Perú (Sistema de Detección Temprana y Vigilancia Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, Amazon Mining Watch y Mapbiomas Perú) con la finalidad de ubicar potenciales zonas mineras. Además, se recopilaron reportes y artículos periodísticos relacionados a la minería de oro en diferentes regiones del país para la ubicación de áreas mineras, así como comunicaciones directas de representantes de diferentes instituciones sobre indicios de actividad minera a nivel local. A partir de estos procesos preliminares, se realizó la identificación de deforestación por minería de oro mediante el uso de imágenes satelitales. Asimismo, se realizó el monitoreo de la deforestación por minería identificada utilizando los mosaicos mensuales de Planet NICFI (resolución espacial de 4.7 m) para un seguimiento de la expansión de la deforestación por minería y la identificación de nuevas áreas mineras aledañas.

La identificación de deforestación por minería de oro en la región de Madre de Dios utilizó la información de deforestación histórica por minería generada por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) para los años 1984 – 2019, por Mapbiomas Perú para el año 2020, y por Amazon Conservation (ACA) para el periodo Enero 2021 – Marzo 2024. Luego, se utilizó el algoritmo LandTrendR para la identificación de pérdida de bosque en mosaicos mensuales de Planet NICFI para el periodo Abril 2024 – Julio 2025. Posteriormente, se realizó una revisión manual para la identificación de la pérdida de bosque por minería de oro y otras causas.

La identificación de infraestructuras mineras se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet , Maxar y Google Earth Pro para diferentes ríos amazónicos y áreas mineras en el Perú. Además, se incluyeron reportes confidenciales y comunicaciones directas de diferentes instituciones sobre la presencia de infraestructuras mineras en ríos amazónicos.

Anexo

*La afectación de ríos y quebradas considera la presencia de infraestructuras mineras dentro de estos cuerpos de agua y/o la presencia de zonas mineras de oro aledañas a estos cuerpos de agua.

Referencias

Arana Cardó, M. (2024). Minería ilegal en la Amazonía peruana: Informe sobre las actividades mineras en las regiones amazónicas de Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco. Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCDS). https://fcds.org.pe/wpcontent/uploads/2024/07/Resumen_Ejecutivo_informe_mineria_compressed-1.pdf

Conservación Amazónica (ACCA), Proyecto Prevenir – USAID. (2022). Estimación de la población minera informal e ilegal en el departamento de Madre de Dios, a partir del uso de imágenes satelitales sub métricas. https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2744

Delfino, E. (20 de julio de 2025). Minería ilegal en Perú: “Hay una presión internacional por el oro y los principales países consumidores no realizan una debida diligencia respecto al origen” | ENTREVISTA. Mongabay. https://es.mongabay.com/2025/07/mineria-ilegal-peru-oro-amazonia-contaminacion/

OCDE (2016). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

Vadillo Vila, J. (2022). La minería ilegal y su impacto en tiempos de pandemia. Diario El Peruano. https://elperuano.pe/noticia/170967-la-mineria-ilegal-hoy

Zapata Perez, M., Arana Cardo, M., Ramires Valle, D., Castro Sánchez-Moreno, M., Garay Tapia, K., Rivadeneyra Tello, G., Vega Ruiz, C. y Cabanillas Vasquez, F. (2025). 10 propuestas para la formalización efectiva de la pequeña minería y minería artesanal. Observatorio de Minería Ilegal. https://www.observatoriomineriailegal.org.pe/wp-content/uploads/2025/05/10_propuestas_ley_MAPE_020525.pdf

Agradecimientos

Este informe es parte de una serie enfocada en la minería de oro en la Amazonía peruana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.

Cita

Pacsi R, Novoa S, Yupanqui O, Quispe M, La Torre S, Balbuena H, Huamán B, Valdivia G, Castañeda C, Soria M, Finer M, Santana A (2025) Situación actual de Minería de Oro en la Amazonía Peruana. MAAP: 233.

MAAP #232: Punto de inflexión en la Amazonía: Importancia de ríos voladores que conectan la Amazonía

El bioma amazónico, que se extiende por una vasta zona que abarca nueve países del norte de América del Sur, es famoso por su extrema diversidad (biológica y cultural) y sus abundantes recursos hídricos. En efecto, las principales características de la Amazonía están vinculadas por corrientes de agua interconectadas, tanto en tierra como en el aire (Beveridge et al. 2024).

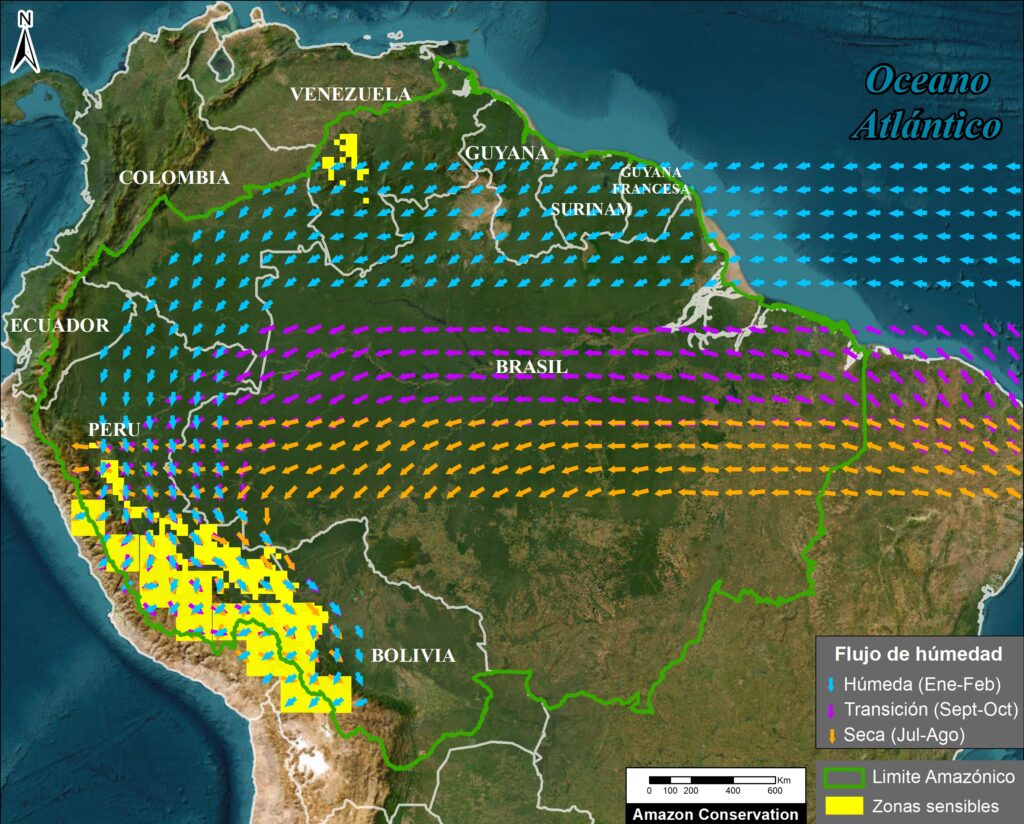

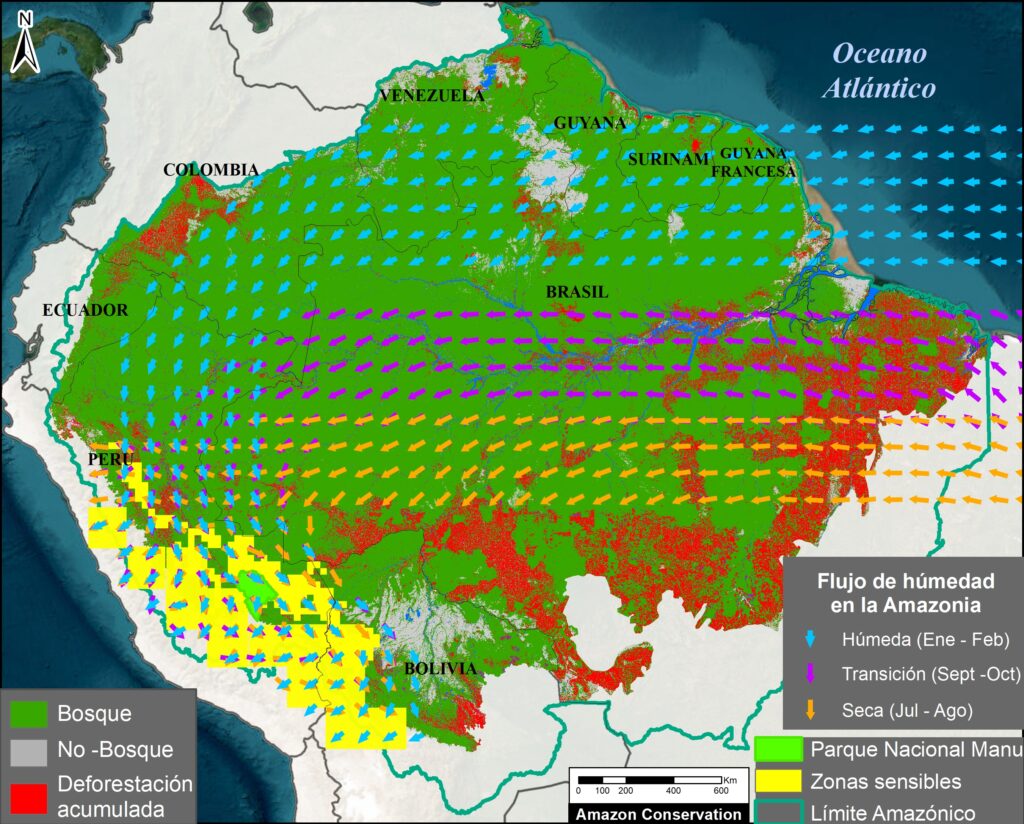

El fenómeno natural del transporte y reciclaje de humedad aérea, también conocido como “ríos aéreos” y popularizado mediáticamente como “ríos voladores”, se ha convertido en un concepto esencial relacionado con la conservación de la Amazonía. En resumen, la humedad fluye desde el océano Atlántico a través de la Amazonía, facilitada de manera única por la propia selva tropical. A medida que se desplazan hacia el oeste, estos ríos voladores dejan caer agua sobre el bosque que se encuentra debajo. Posteriormente, el bosque transpira la humedad de vuelta a ellos, reciclando así el agua y apoyando a los ecosistemas de la selva tropical lejos de la fuente oceánica. Por ejemplo, el Mapa Base ilustra el río aéreo del suroeste amazónico.

Sin embargo, la continua deforestación y la degradación forestal perturbarán y reducirán el flujo de agua aéreo de este a oeste, lo que provocará un “punto de inflexión” (o «punto de no retorno«) en las regiones afectadas, que pasarán de ser selvas tropicales a ecosistemas de sabana más secos.

En este reporte, nuestro objetivo es resumir el estado actual de los conocimientos sobre el movimiento de la humedad atmosférica a través de la Amazonía y desarrollar nuevos análisis basados en esta información. En general, nuestro objetivo es mostrar las conexiones críticas entre el este y el oeste de la Amazonía, y cómo estas conexiones cambian durante las principales estaciones del año (húmeda, seca y de transición).

Nuestro análisis se divide en tres partes principales:

Primero, resumimos el estado actual de los conocimientos sobre el movimiento de la humedad atmosférica en la Amazonía, basándonos en una reciente revisión bibliográfica y en intercambios con expertos. Segundo, identificamos las zonas sensibles que son más vulnerables a la alteración del reciclaje de la humedad causada por la deforestación. Tercero, relacionamos estas zonas sensibles del oeste con sus respectivas zonas clave de humedad del este para cada una de las tres estaciones amazónicas: húmeda, seca y de transición.

En resumen, identificamos que las áreas sensibles más vulnerables a la alteración del reciclaje de humedad procedente del océano Atlántico causada por la deforestación se encuentran principalmente en el suroeste de la Amazonía (Perú y Bolivia). Durante la temporada húmeda, gran parte del flujo de humedad hacia estas zonas sensibles atraviesa los bosques primarios continuos (no deforestados) del norte de la Amazonía. Sin embargo, durante las estaciones seca y de transición, el flujo de humedad hacia las zonas sensibles debe atravesar varios frentes de deforestación importantes ubicados en el este de la Amazonía brasileña.

Por lo tanto, una importante contribución de este trabajo es revelar que, contrariamente a la percepción común de que el punto de inflexión es un evento único en toda la Amazonía, ciertas partes de la Amazonía son más vulnerables que otras. En particular, el suroeste de la Amazonía (Perú y Bolivia) es más vulnerable a un posible punto de inflexión, especialmente debido a la alteración de los flujos de humedad durante la estación seca sobre los principales frentes de deforestación.

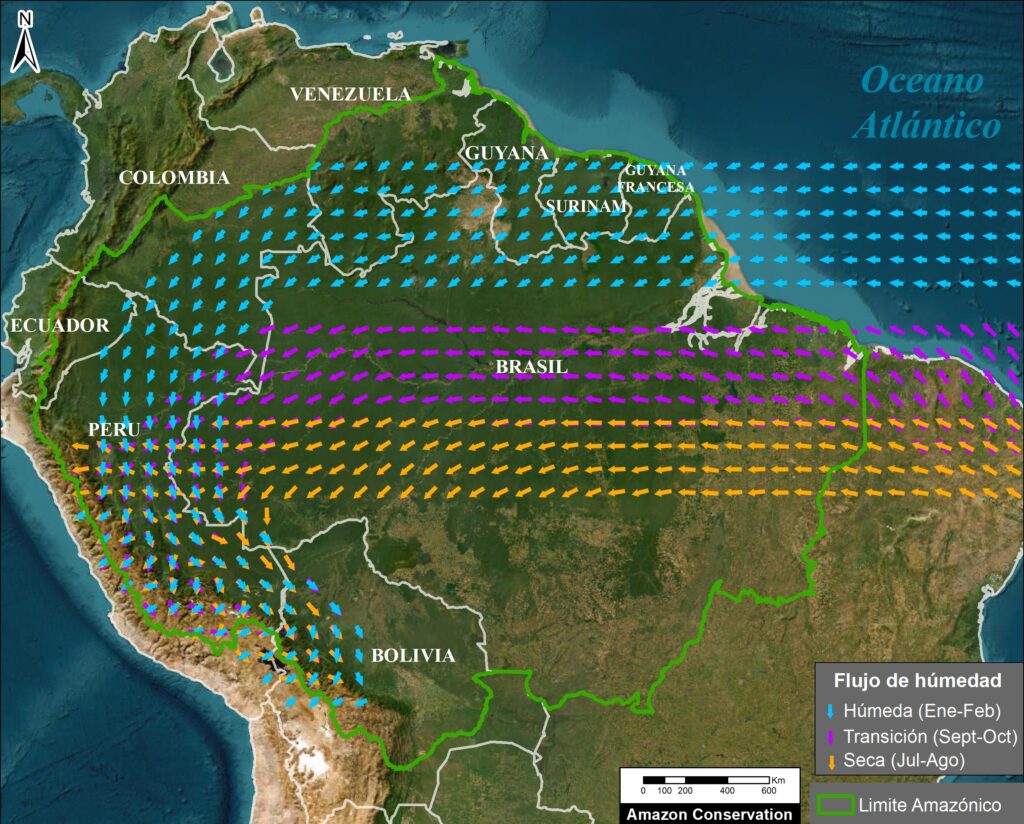

1. Movimiento de la humedad atmosférica a través de la Amazonía (flujo de humedad)

Impulsada por los vientos alisios permanentes, la humedad aérea (atmosférica) fluye hacia el oeste desde su origen en el océano Atlántico, a través de la Amazonía en sus zonas no elevadas y hacia la cordillera de los Andes. Estas rutas de humedad se recargan mediante la evapotranspiración y se descargan mediante la precipitación, creando sistemas de reciclaje de humedad (Beveridge 2024, Weng et al. 2018, Staal 2018, Weng 2019). El reciclaje por evaporación recarga la humedad atmosférica después de las lluvias, mientras que el reciclaje por precipitación elimina esta humedad. Por lo tanto, la selva amazónica es un componente clave de una gigantesca bomba de agua que comienza con el agua transportada desde el océano Atlántico tropical y ayuda a empujarla hacia el oeste (Zemp 2017, Boers 2017). Los ríos aéreos son las vías preferenciales a largo plazo y a gran escala de los flujos de humedad que impulsan esta bomba (Arraut et al. 2012) (vea la imagen de introducción). Así, los ríos aéreos son el patrón medio global (a gran escala) del flujo de humedad, mientras que el reciclaje de humedad se centra más en las diferencias estacionales (a menor escala).

De toda la lluvia que cae en la Amazonía, sus árboles han transpirado directamente el 20 % (Staal et al. 2018). La mitad de esta precipitación (10 %) proviene de la humedad de un solo evento de reciclaje, y la otra mitad (10 %) proviene de múltiples eventos de reciclaje. Este último proceso de precipitación en cascada, o reciclaje de humedad en cascada (Zemp et al. 2014), puede ocurrir varias veces (hasta cinco o seis), reciclando el agua desde el este al oeste de la Amazonía, hacia áreas cada vez más distantes de la fuente del Océano Atlántico (Lovejoy y Nobre 2019, Beveridge et al, 2024). Las precipitaciones tienden a aumentar exponencialmente a medida que el aire húmedo se desplaza sobre los bosques, pero luego disminuyen drásticamente una vez que se alejan de ellos, lo que demuestra lo importantes que son los bosques para mantener las lluvias en grandes regiones (Molina et al. 2019). El reciclaje de humedad impulsado por la transpiración es especialmente importante durante la estación seca (Staal et al. 2018, Nehemy et al. 2025).

Por lo tanto, existen implicaciones transfronterizas, ya que las acciones que se llevan a cabo en el país del este pueden tener un impacto en el país del oeste situado a sotavento (a favor del viento) de la cascada de humedad. Por ejemplo, la deforestación en el este de Brasil puede afectar negativamente al flujo de humedad que se dirige a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, incluidas las montañas tropicales andinas (Ruiz-Vasquez et al., 2020; Sierra et al. 2022, Flores et al 2024). Dado que el reciclaje de la humedad también continúa más allá de las fronteras de la Amazonía, también puede haber repercusiones en las zonas agrícolas del sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina y norte de Colombia (Martínez y Domínguez 2014; Ruiz-Vásquez et al., 2020).

El resultante flujo terrestre de agua de las montañas andinas a través de las amazónicas de baja altitud y de vuelta al océano Atlántico como escorrentía y caudal del río Amazonas y sus afluentes da lugar al concepto emergente conocido como la vía (AAA) “Andes-Amazonas-Atlántico” (Beveridge et al., 2024).

Es importante destacar que los flujos de humedad cambian estacionalmente en la Amazonía. La figura 1 ilustra estos cambios estacionales en el suroeste de la Amazonía, a modo de ejemplo.

En la temporada de lluvias (enero-febrero), el flujo de humedad se dirige tanto hacia el oeste como hacia el sur, creando un arco gigante (Arraut 2012). Por lo tanto, la fuente de humedad continental es el noreste de la Amazonía (Boers 2017, Weng et al. 2018, Sierra et al. 2022).

En la estación seca (julio-agosto) y en la transición de seca a húmeda (septiembre-octubre), el flujo de humedad se desplaza más directamente hacia el oeste (Arraut 2012, Staal et al, 2018). Por lo tanto, la fuente de humedad continental es el sureste de la Amazonía, y algunos estudios han identificado esta región como la más importante para mantener la resiliencia general de la Amazonía (Zemp et al. 2017, Staal et al. 2018).

Cada vez hay más pruebas de que la deforestación futura reducirá las precipitaciones a sotavento —más al oeste— de las redes de reciclaje de humedad, lo que provocará un “punto de inflexión” en las regiones afectadas, que pasarían de ser ecosistemas de selva tropical a ecosistemas de sabana (Boers 2017, Staal 2018, Lovejoy y Nobre 2018). Esto ha dado lugar a llamamientos a favor de estrategias de protección forestal para mantener el sistema de reciclaje de humedad en cascada que alimenta la vía (Zemp 2017, Encalada et al. 2021). Una revisión reciente indica que hay pocas pruebas de que exista un único punto de inflexión en todo el sistema; en cambio, algunas zonas específicas de la Amazonía pueden ser más vulnerables (Brando et al, 2025).

Los científicos ya están documentando los impactos relacionados con la creciente pérdida de bosque. Varios estudios recientes han encontrado que la deforestación en la Amazonía ya ha provocado una disminución significativa de las precipitaciones en el sureste amazónico, especialmente durante la estación seca (Qin et al., 2025; Liu et al., 2025; Franco et al., 2025). Además, la deforestación reduce las precipitaciones en las zonas situadas a barlovento (en contra del viento) de las áreas despejadas, lo que también afecta a la Amazonía occidental (Qin et al., 2025). Por otra parte, estudios recientes han demostrado que la deforestación de la Amazonía retrasa el inicio de la estación húmeda en el sur de la Amazonía (Ruiz-Vasquez et al., 2020; Commar et al., 2023; Sierra et al., 2023).

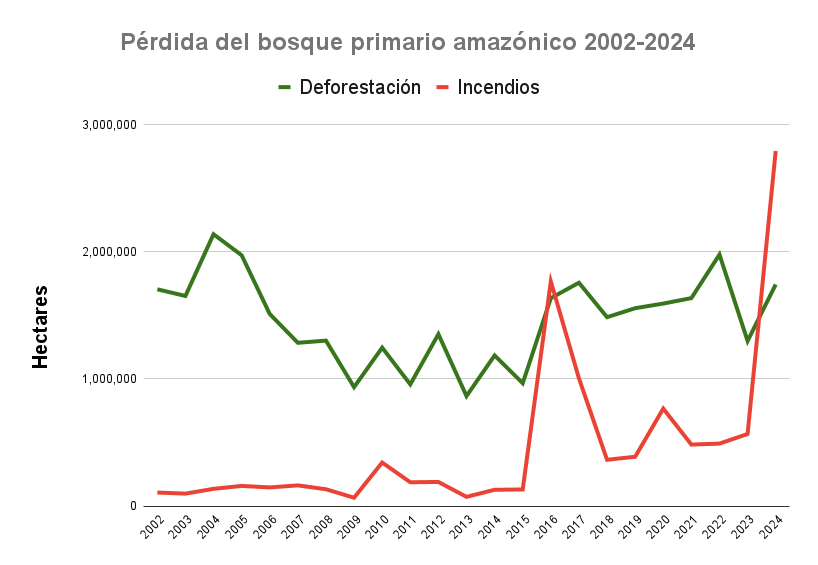

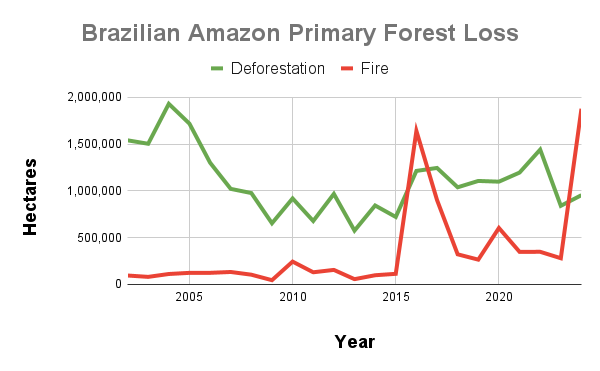

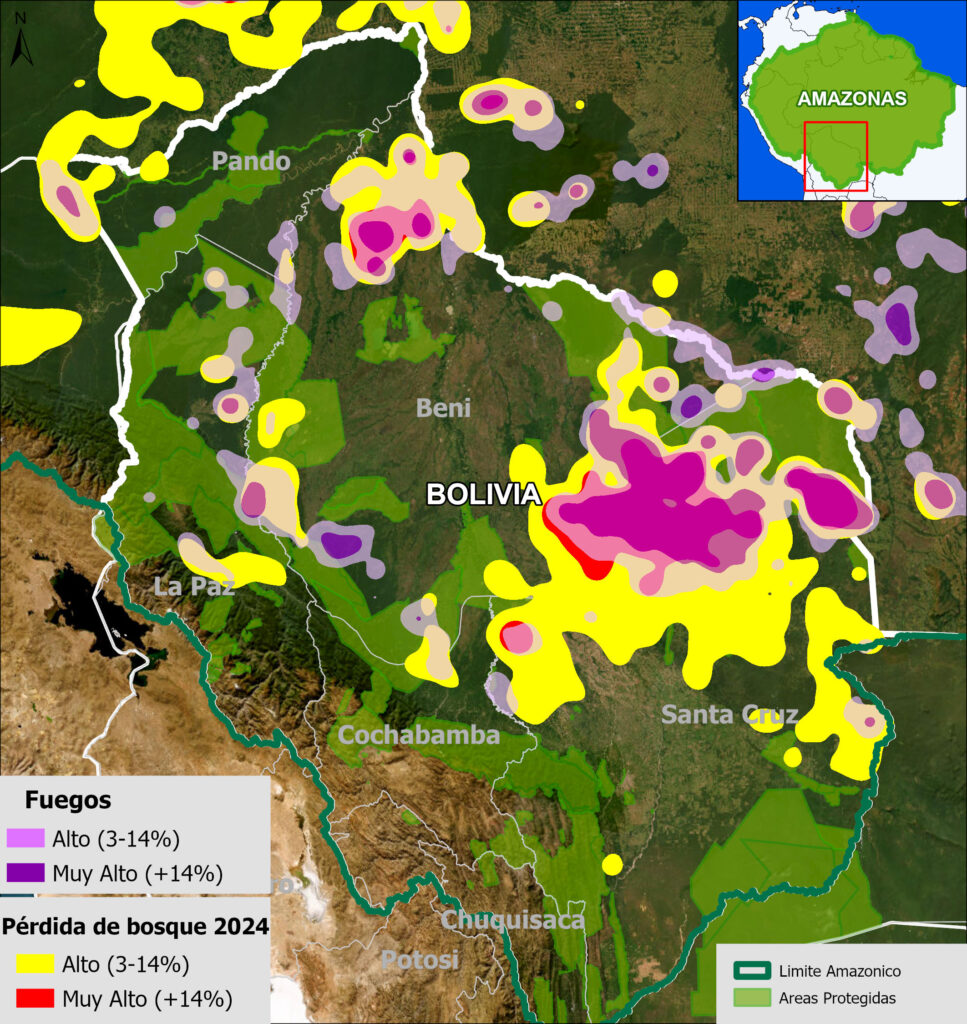

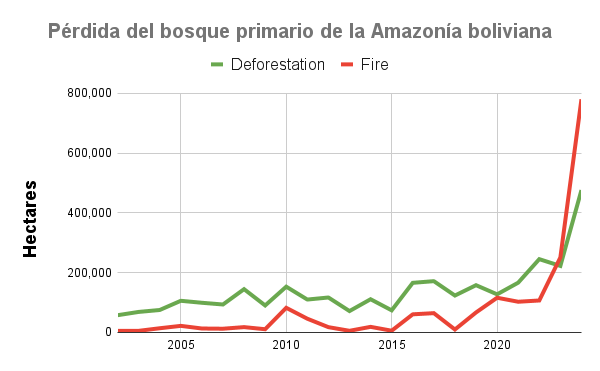

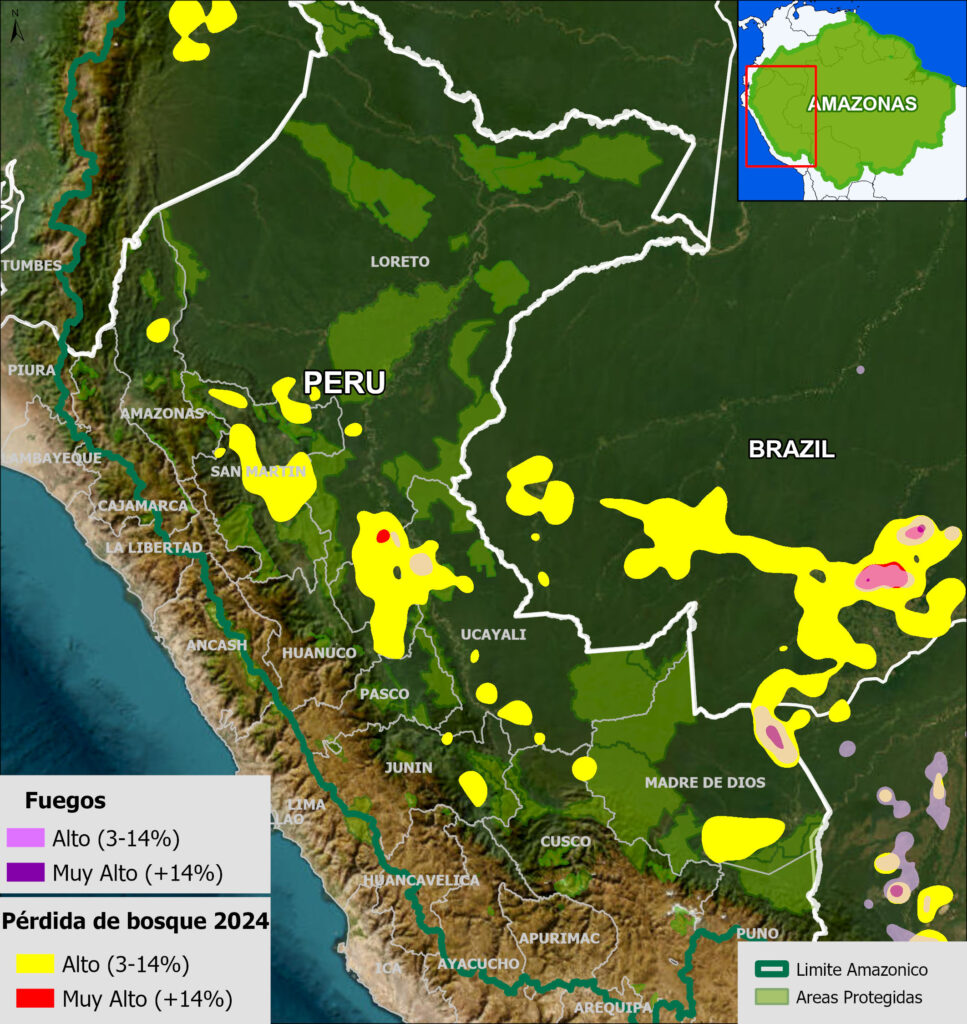

En relación con la deforestación, otros factores climáticos, como el aumento de la temperatura y la duración de la estación seca, también están contribuyendo al punto de inflexión (Flores et al. 2024). Múltiples fuentes han informado sobre el alargamiento de la estación seca en el sur y el este de la amazonía en las últimas décadas, siendo la mayor estación seca observada en el 2023-2024, durante la gran sequía registrada en la amazonía (Marengo et al., 2024; Espinoza et al., 2024). Como resultado de estas condiciones más secas, en los últimos años se han registrado temporadas de incendios sin precedentes, sobre todo durante los años de El Niño de 2016 y 2024 (Finer et al., 2025). Cabe destacar que el cambio previsto de bosque a sabana ya se está produciendo en lugares que experimentan una mayor frecuencia de incendios forestales debido a estas condiciones de calor y sequía (Flores et al., 2021).

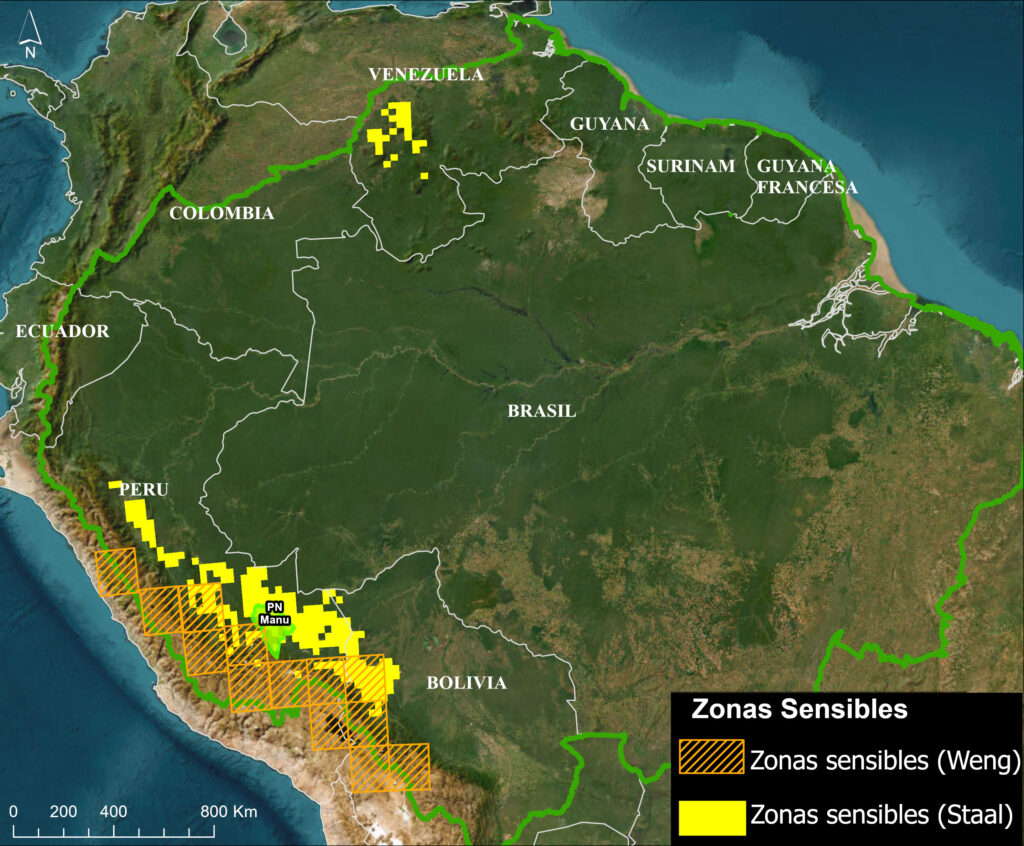

2. Áreas más dependientes del reciclaje de humedad en la amazonía (áreas sensibles)

Una serie de estudios empíricos y de modelización recientes indican que el suroeste de la amazonía (incluida la cordillera de los andes tropicales en Perú y Bolivia) es el principal sumidero de humedad, es decir, la zona donde las precipitaciones dependen en mayor medida del reciclaje de la humedad (Boers et al. 2017, Zemp et al. 2017, Weng et al. 2018, Staal et al. 2018, Sierra et al. 2022). De hecho, la lluvia transpirada por los árboles es superior al 70 % en esta región (Staal et al. 2018, Weng et al. 2018).

Dada su dependencia de las precipitaciones impulsadas por la transpiración, se prevé que el impacto de la reducción de las lluvias debido al reciclaje de humedad en cascada sea mayor en el suroeste de la Amazonía (Zemp et al. 2017, Weng et al. 2018, Staal 2018, Sierra et al. 2022, Beveridge 2024). De hecho, el bosque del suroeste de la Amazonía podría entrar en el equilibrio bioclimático de las sabanas tras los escenarios previstos de deforestación extensiva de la Amazonía (Zemp, 2017). Los bosques del noroeste y del escudo de Guyana también dependen relativamente de las cascadas de precipitaciones forestales (Hoyos et al., 2018; Staal et al., 2018).

Para identificar con precisión las zonas de la Amazonía que son más vulnerables a las perturbaciones del reciclaje de la humedad basado en la transpiración de una manera espacialmente explícita, fusionamos dos estudios clave que presentan resultados de modelos espacialmente explícitos (Weng 2018, Staal 2018). Estos estudios abarcan datos de la estación seca (Staal 2018) y anuales (tanto de la estación seca como de la húmeda) (Weng 2018).

Weng 2018 identifica las «zonas sensibles», definidas como aquellas en las que más del 50 % de las precipitaciones provienen de la evapotranspiración amazónica (lo que representa el percentil 98 de la mayor sensibilidad al cambio en el uso del suelo amazónico). Staal (2018) estima el efecto de la transpiración de los árboles amazónicos en la resiliencia de la selva amazónica. Seleccionamos las áreas con mayor pérdida de resiliencia (0,8 y superior), cuantificada como la fracción de resiliencia que se perdería en ausencia de la transpiración de los árboles amazónicos.

La Figura 2 ilustra el conjunto de datos fusionados, al que nos referimos como “zonas sensibles fusionadas”. Cabe destacar que ambos estudios coinciden en que las áreas más vulnerables se encuentran en el suroeste de la amazonía, abarcando las tierras de baja altitud de sólo dos de los nueve países de la cuenca amazónica: Perú y Bolivia. Esta área sensible fusionada cubre una franja de 1750 kilómetros de largo a lo largo de los Andes peruanos y bolivianos. En este mapa de datos fusionados, incluimos al Parque Nacional del Manu como punto de referencia, ubicado aproximadamente en el centro de las áreas sensibles.

Weng et al. 2018 identificaron zonas de mayor altitud en la zona de transición entre los Andes y la amazonía tanto en Perú (regiones de Junín, Cusco y Puno) como en Bolivia, mientras que Staal et al (2018) identificaron zonas de ligeramente menos altitud en esta misma cordillera. Estas regiones coinciden con las zonas en las que se prevé una mayor reducción de las precipitaciones debido a la deforestación (Sierra et al. 2022). Además, cabe señalar que Staal indica una zona adicional en la amazonía venezolana.

Aunque, como se mencionó anteriormente, los bosques del noroeste y noreste (escudo de Guyana) también dependen relativamente de las cascadas forestales de precipitaciones, los bosques del suroeste son los más dependientes, probablemente debido a su ubicación en el extremo más alejado de la ruta Atlántico-Amazonas-Andes.

3. La humedad fluye hacia las zonas sensibles (según la estación)

Dada la dependencia de los bosques amazónicos occidentales, especialmente los del suroeste, del reciclaje de humedad en cascada, un reto clave es identificar las zonas de origen de humedad más importantes en el este de la Amazonía. A este respecto, la literatura ofrece una respuesta menos definitiva, probablemente porque las rutas de reciclaje de la humedad cambian con las estaciones, en contraste con la trayectoria a largo plazo de los ríos aéreos, que representan las vías preferenciales generales (Arraut 2012, Staal 2018, Weng et al. 2018).

Correlacionamos las áreas sensibles fusionadas en el suroeste de la Amazonía con sus respectivas áreas húmedas de origen, mediante el rastreo de los flujos de humedad en dirección contraria al viento. Este componente del trabajo se inspiró en el concepto de cuenca de precipitación, definido aquí como las áreas terrestres en dirección contraria al viento que proporcionan evapotranspiración a la precipitación de un área específica (Keys et al. 2012, Weng et al. 2018).

Determinamos que es esencial analizar las tres estaciones principales debido a la gran variabilidad estacional (Staal et al, 2018) y que cada una de ellas desempeña un papel clave en la estabilidad de las selvas tropicales: Durante la estación húmeda, casi el 50 % de las precipitaciones anuales totales caen sobre la región, y estos períodos húmedos recargan las reservas de agua subterránea del Amazonas, vitales para mantener las tasas de transpiración de los bosques durante los meses secos (Miguez-Macho y Fan 2012, Sierra et al 2022). Durante la estación seca, los procesos de reciclaje de la humedad son especialmente importantes para garantizar que parte de las limitadas precipitaciones lleguen al oeste de la Amazonía (Beveridge et al., 2024). Las precipitaciones transpiradas por los árboles alcanzan su máximo entre septiembre y noviembre, cuando gran parte de la Amazonía se encuentra al final de la estación seca y en transición hacia la estación húmeda (Zanin et al., 2024).

Para trazar la ruta del flujo de humedad entre las zonas sensibles fusionadas del oeste de la Amazonía y sus fuentes de humedad orientales, utilizamos los datos de flujo de humedad del reanálisis ERA5 (Hersbach 2023). En concreto, fusionamos los datos integrados verticalmente para el flujo de vapor de agua hacia el norte y hacia el este. Elegimos datos de 2022 como año reciente que no se vio muy afectado por fenómenos meteorológicos extremos como El Niño o la sequía (Espinoza et al., 2024). Para 2022, descargamos y analizamos los datos del flujo de humedad de tres períodos de tiempo distintos: enero-febrero (que representa la estación húmeda o monzónica), julio-agosto (estación seca) y septiembre-octubre (estación de transición de seca a húmeda).

Los resultados de las tres temporadas se ilustran en la Figura 3, donde las flechas representan los datos de flujo de humedad del reanálisis ERA5 desde el océano Atlántico hasta las zonas sensibles fusionadas en el suroeste de la Amazonía.