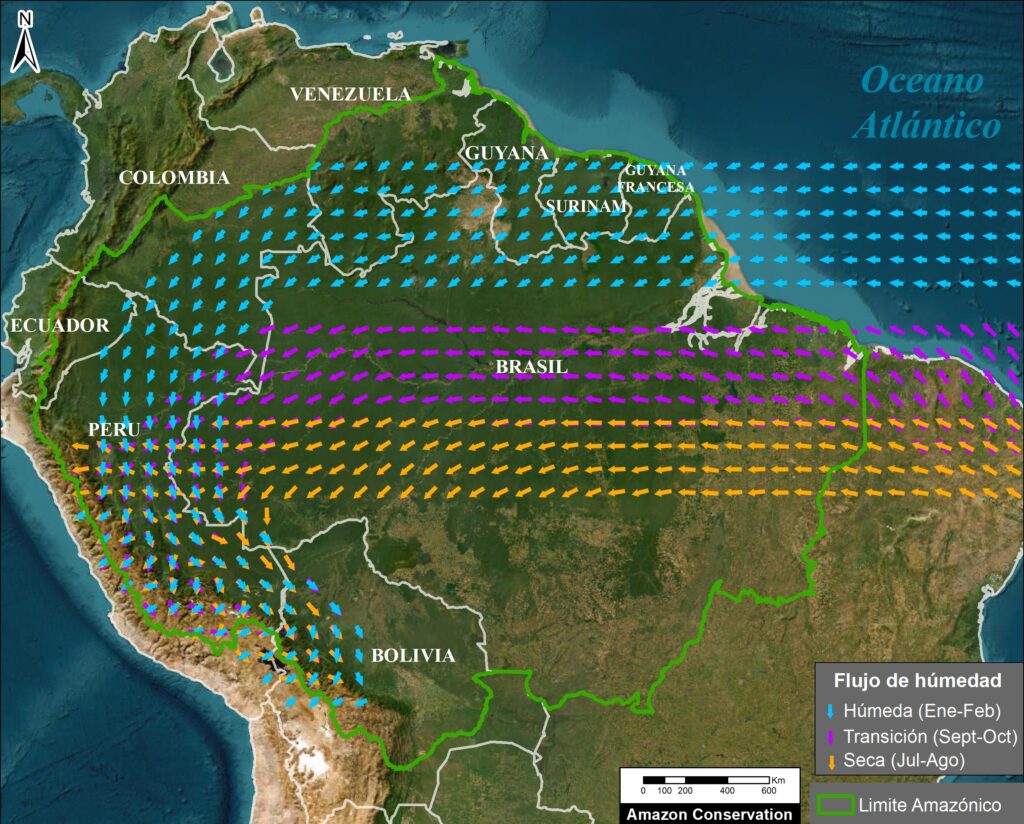

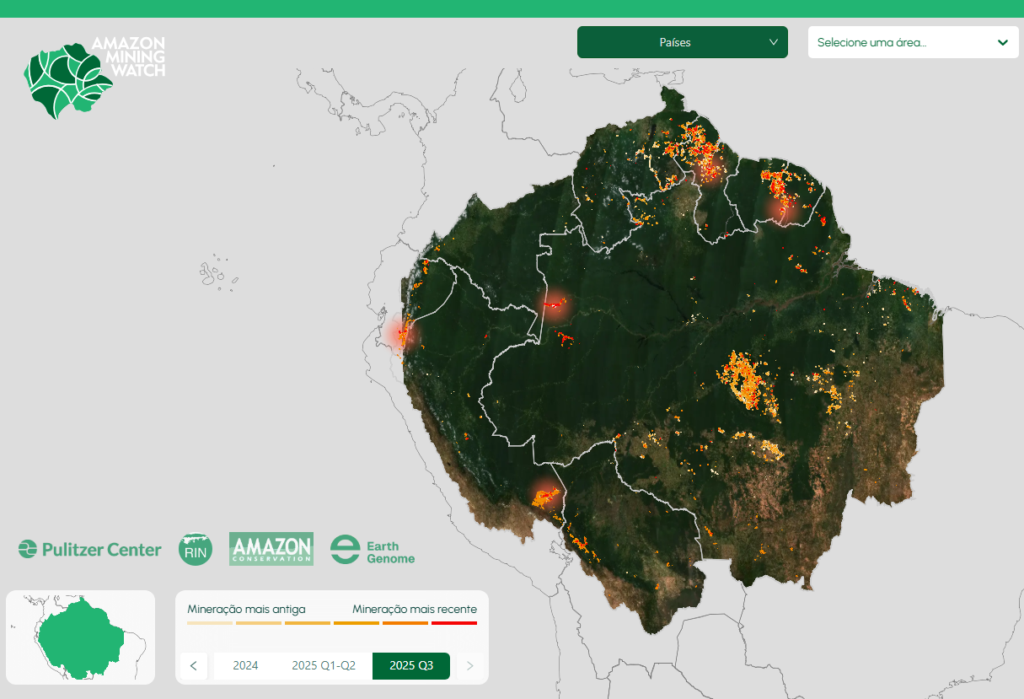

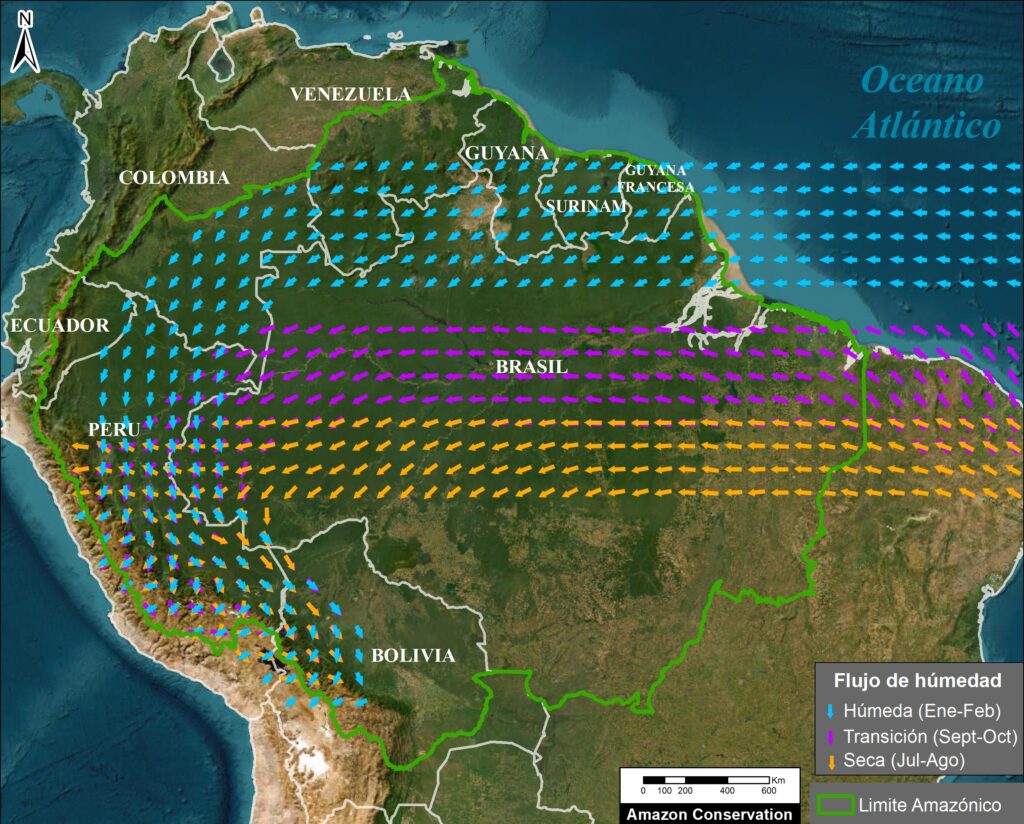

Mapa Base. Flujo de humedad en la Amazonía (río aéreo) para el suroeste amazónico. Datos: ERA5, ACA/MAAP

El bioma amazónico, que se extiende por una vasta zona que abarca nueve países del norte de América del Sur, es famoso por su extrema diversidad (biológica y cultural) y sus abundantes recursos hídricos. En efecto, las principales características de la Amazonía están vinculadas por corrientes de agua interconectadas, tanto en tierra como en el aire (Beveridge et al. 2024).

El fenómeno natural del transporte y reciclaje de humedad aérea, también conocido como “ríos aéreos” y popularizado mediáticamente como “ríos voladores”, se ha convertido en un concepto esencial relacionado con la conservación de la Amazonía. En resumen, la humedad fluye desde el océano Atlántico a través de la Amazonía, facilitada de manera única por la propia selva tropical. A medida que se desplazan hacia el oeste, estos ríos voladores dejan caer agua sobre el bosque que se encuentra debajo. Posteriormente, el bosque transpira la humedad de vuelta a ellos, reciclando así el agua y apoyando a los ecosistemas de la selva tropical lejos de la fuente oceánica. Por ejemplo, el Mapa Base ilustra el río aéreo del suroeste amazónico.

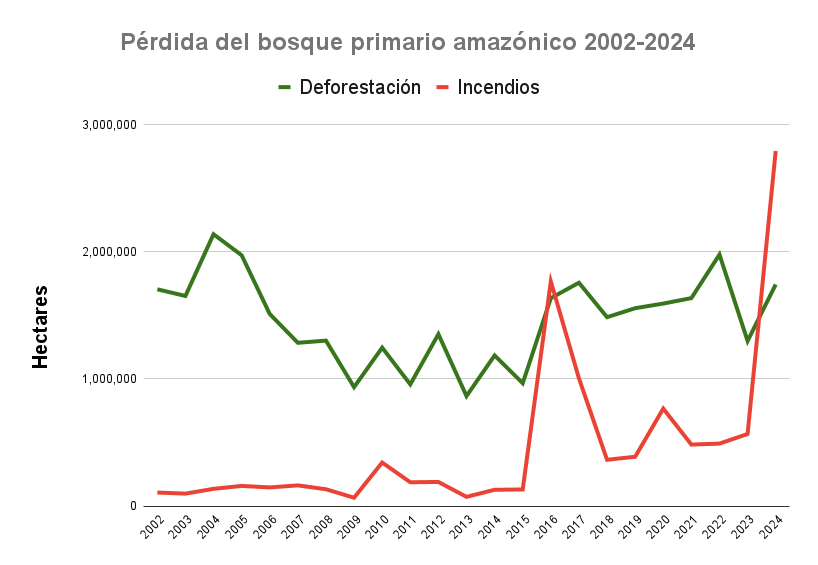

Sin embargo, la continua deforestación y la degradación forestal perturbarán y reducirán el flujo de agua aéreo de este a oeste, lo que provocará un “punto de inflexión” (o «punto de no retorno«) en las regiones afectadas, que pasarán de ser selvas tropicales a ecosistemas de sabana más secos.

En este reporte, nuestro objetivo es resumir el estado actual de los conocimientos sobre el movimiento de la humedad atmosférica a través de la Amazonía y desarrollar nuevos análisis basados en esta información. En general, nuestro objetivo es mostrar las conexiones críticas entre el este y el oeste de la Amazonía, y cómo estas conexiones cambian durante las principales estaciones del año (húmeda, seca y de transición).

Nuestro análisis se divide en tres partes principales:

Primero, resumimos el estado actual de los conocimientos sobre el movimiento de la humedad atmosférica en la Amazonía, basándonos en una reciente revisión bibliográfica y en intercambios con expertos. Segundo, identificamos las zonas sensibles que son más vulnerables a la alteración del reciclaje de la humedad causada por la deforestación. Tercero, relacionamos estas zonas sensibles del oeste con sus respectivas zonas clave de humedad del este para cada una de las tres estaciones amazónicas: húmeda, seca y de transición.

En resumen, identificamos que las áreas sensibles más vulnerables a la alteración del reciclaje de humedad procedente del océano Atlántico causada por la deforestación se encuentran principalmente en el suroeste de la Amazonía (Perú y Bolivia). Durante la temporada húmeda, gran parte del flujo de humedad hacia estas zonas sensibles atraviesa los bosques primarios continuos (no deforestados) del norte de la Amazonía. Sin embargo, durante las estaciones seca y de transición, el flujo de humedad hacia las zonas sensibles debe atravesar varios frentes de deforestación importantes ubicados en el este de la Amazonía brasileña.

Por lo tanto, una importante contribución de este trabajo es revelar que, contrariamente a la percepción común de que el punto de inflexión es un evento único en toda la Amazonía, ciertas partes de la Amazonía son más vulnerables que otras. En particular, el suroeste de la Amazonía (Perú y Bolivia) es más vulnerable a un posible punto de inflexión, especialmente debido a la alteración de los flujos de humedad durante la estación seca sobre los principales frentes de deforestación.

1. Movimiento de la humedad atmosférica a través de la Amazonía (flujo de humedad)

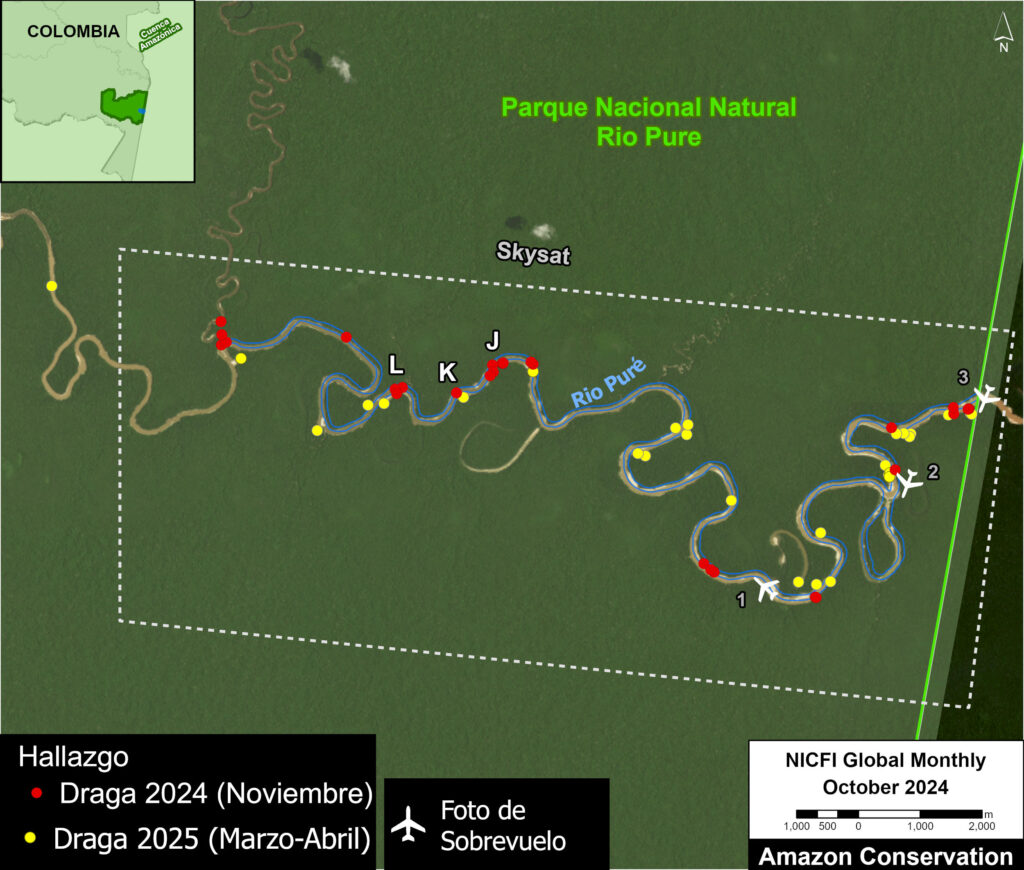

Figura 1. Flujos de humedad en la amazonía, por estación, para el suroeste amazónico. Datos: ERA5, ACA/MAAP

Impulsada por los vientos alisios permanentes, la humedad aérea (atmosférica) fluye hacia el oeste desde su origen en el océano Atlántico, a través de la Amazonía en sus zonas no elevadas y hacia la cordillera de los Andes. Estas rutas de humedad se recargan mediante la evapotranspiración y se descargan mediante la precipitación, creando sistemas de reciclaje de humedad (Beveridge 2024, Weng et al. 2018, Staal 2018, Weng 2019). El reciclaje por evaporación recarga la humedad atmosférica después de las lluvias, mientras que el reciclaje por precipitación elimina esta humedad. Por lo tanto, la selva amazónica es un componente clave de una gigantesca bomba de agua que comienza con el agua transportada desde el océano Atlántico tropical y ayuda a empujarla hacia el oeste (Zemp 2017, Boers 2017). Los ríos aéreos son las vías preferenciales a largo plazo y a gran escala de los flujos de humedad que impulsan esta bomba (Arraut et al. 2012) (vea la imagen de introducción). Así, los ríos aéreos son el patrón medio global (a gran escala) del flujo de humedad, mientras que el reciclaje de humedad se centra más en las diferencias estacionales (a menor escala).

De toda la lluvia que cae en la Amazonía, sus árboles han transpirado directamente el 20 % (Staal et al. 2018). La mitad de esta precipitación (10 %) proviene de la humedad de un solo evento de reciclaje, y la otra mitad (10 %) proviene de múltiples eventos de reciclaje. Este último proceso de precipitación en cascada, o reciclaje de humedad en cascada (Zemp et al. 2014), puede ocurrir varias veces (hasta cinco o seis), reciclando el agua desde el este al oeste de la Amazonía, hacia áreas cada vez más distantes de la fuente del Océano Atlántico (Lovejoy y Nobre 2019, Beveridge et al, 2024). Las precipitaciones tienden a aumentar exponencialmente a medida que el aire húmedo se desplaza sobre los bosques, pero luego disminuyen drásticamente una vez que se alejan de ellos, lo que demuestra lo importantes que son los bosques para mantener las lluvias en grandes regiones (Molina et al. 2019). El reciclaje de humedad impulsado por la transpiración es especialmente importante durante la estación seca (Staal et al. 2018, Nehemy et al. 2025).

Por lo tanto, existen implicaciones transfronterizas, ya que las acciones que se llevan a cabo en el país del este pueden tener un impacto en el país del oeste situado a sotavento (a favor del viento) de la cascada de humedad. Por ejemplo, la deforestación en el este de Brasil puede afectar negativamente al flujo de humedad que se dirige a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, incluidas las montañas tropicales andinas (Ruiz-Vasquez et al., 2020; Sierra et al. 2022, Flores et al 2024). Dado que el reciclaje de la humedad también continúa más allá de las fronteras de la Amazonía, también puede haber repercusiones en las zonas agrícolas del sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina y norte de Colombia (Martínez y Domínguez 2014; Ruiz-Vásquez et al., 2020).

El resultante flujo terrestre de agua de las montañas andinas a través de las amazónicas de baja altitud y de vuelta al océano Atlántico como escorrentía y caudal del río Amazonas y sus afluentes da lugar al concepto emergente conocido como la vía (AAA) “Andes-Amazonas-Atlántico” (Beveridge et al., 2024).

Es importante destacar que los flujos de humedad cambian estacionalmente en la Amazonía. La figura 1 ilustra estos cambios estacionales en el suroeste de la Amazonía, a modo de ejemplo.

En la temporada de lluvias (enero-febrero), el flujo de humedad se dirige tanto hacia el oeste como hacia el sur, creando un arco gigante (Arraut 2012). Por lo tanto, la fuente de humedad continental es el noreste de la Amazonía (Boers 2017, Weng et al. 2018, Sierra et al. 2022).

En la estación seca (julio-agosto) y en la transición de seca a húmeda (septiembre-octubre), el flujo de humedad se desplaza más directamente hacia el oeste (Arraut 2012, Staal et al, 2018). Por lo tanto, la fuente de humedad continental es el sureste de la Amazonía, y algunos estudios han identificado esta región como la más importante para mantener la resiliencia general de la Amazonía (Zemp et al. 2017, Staal et al. 2018).

Cada vez hay más pruebas de que la deforestación futura reducirá las precipitaciones a sotavento —más al oeste— de las redes de reciclaje de humedad, lo que provocará un “punto de inflexión” en las regiones afectadas, que pasarían de ser ecosistemas de selva tropical a ecosistemas de sabana (Boers 2017, Staal 2018, Lovejoy y Nobre 2018). Esto ha dado lugar a llamamientos a favor de estrategias de protección forestal para mantener el sistema de reciclaje de humedad en cascada que alimenta la vía (Zemp 2017, Encalada et al. 2021). Una revisión reciente indica que hay pocas pruebas de que exista un único punto de inflexión en todo el sistema; en cambio, algunas zonas específicas de la Amazonía pueden ser más vulnerables (Brando et al, 2025).

Los científicos ya están documentando los impactos relacionados con la creciente pérdida de bosque. Varios estudios recientes han encontrado que la deforestación en la Amazonía ya ha provocado una disminución significativa de las precipitaciones en el sureste amazónico, especialmente durante la estación seca (Qin et al., 2025; Liu et al., 2025; Franco et al., 2025). Además, la deforestación reduce las precipitaciones en las zonas situadas a barlovento (en contra del viento) de las áreas despejadas, lo que también afecta a la Amazonía occidental (Qin et al., 2025). Por otra parte, estudios recientes han demostrado que la deforestación de la Amazonía retrasa el inicio de la estación húmeda en el sur de la Amazonía (Ruiz-Vasquez et al., 2020; Commar et al., 2023; Sierra et al., 2023).

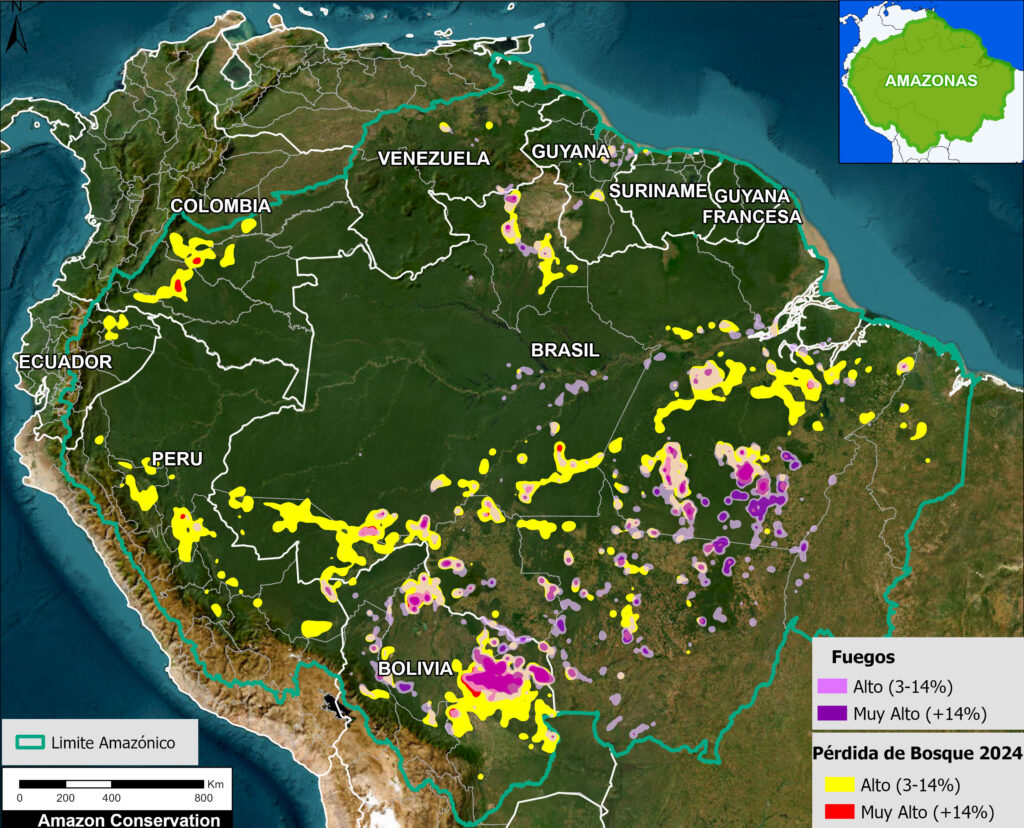

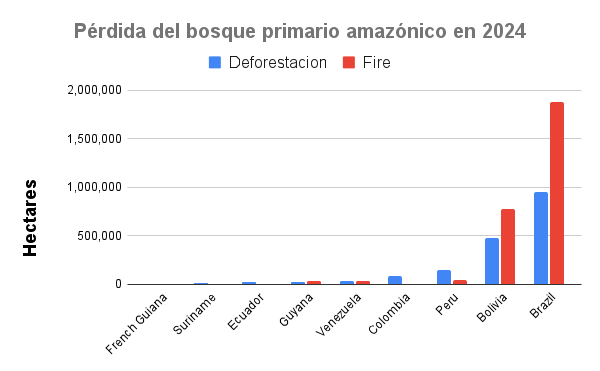

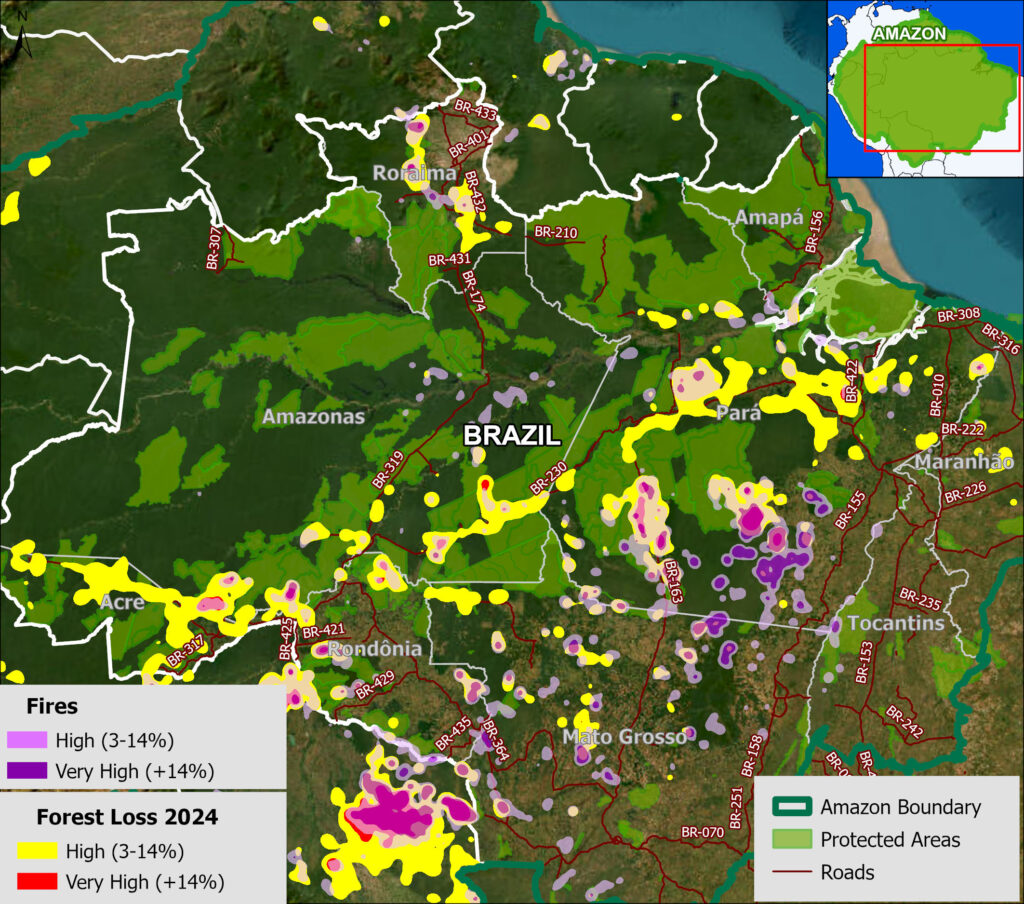

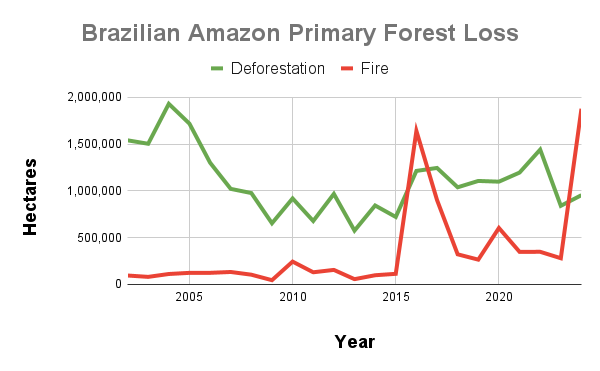

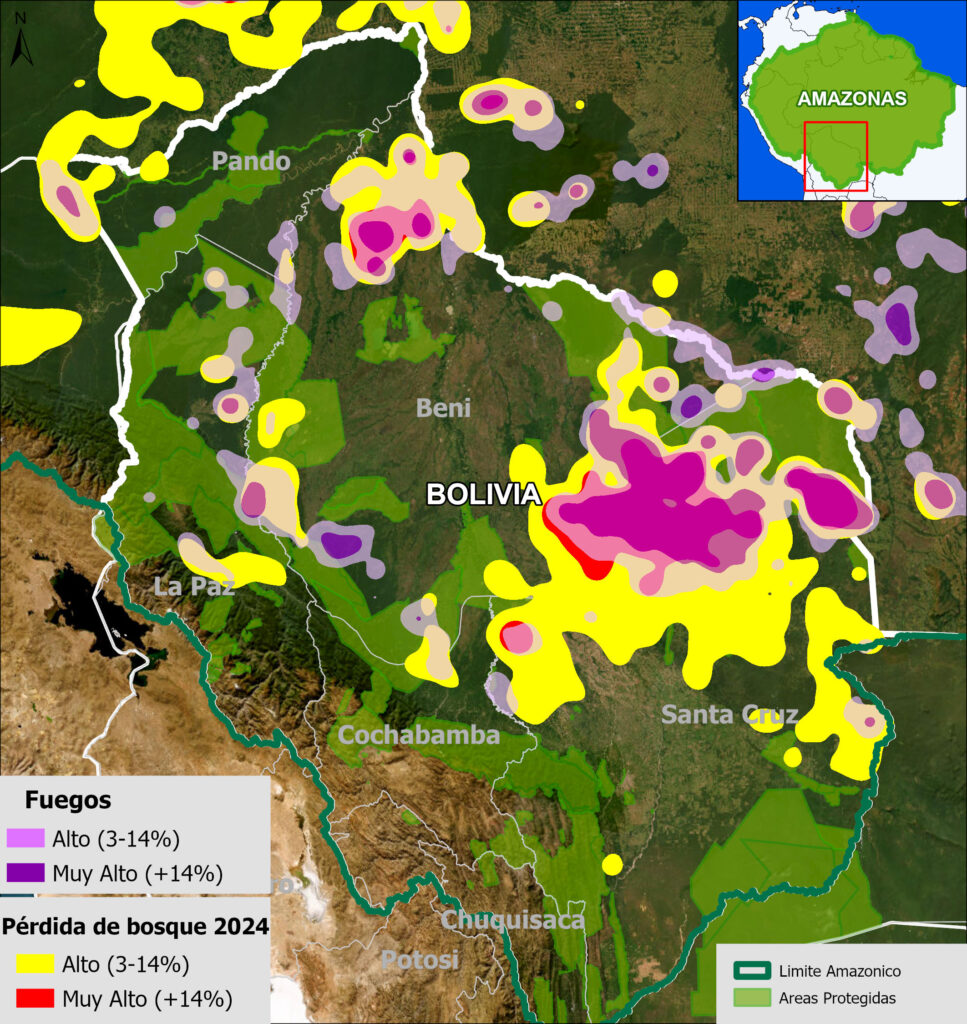

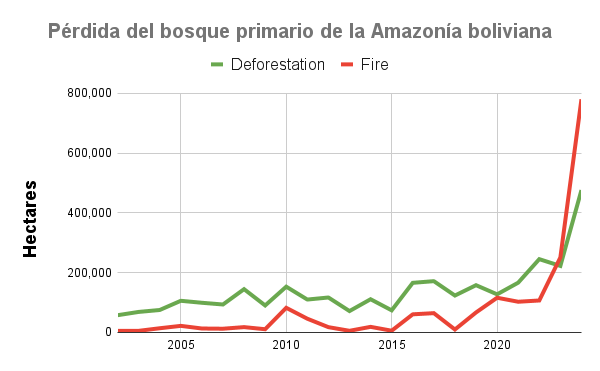

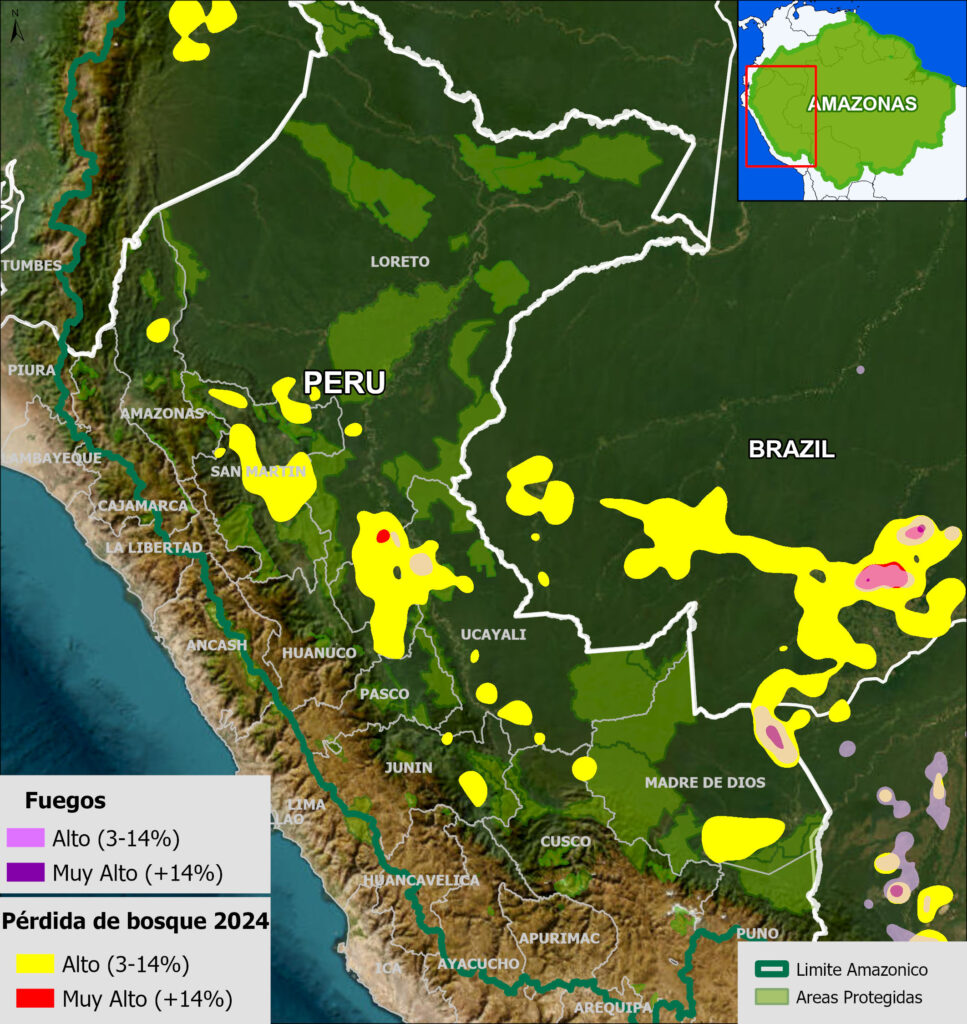

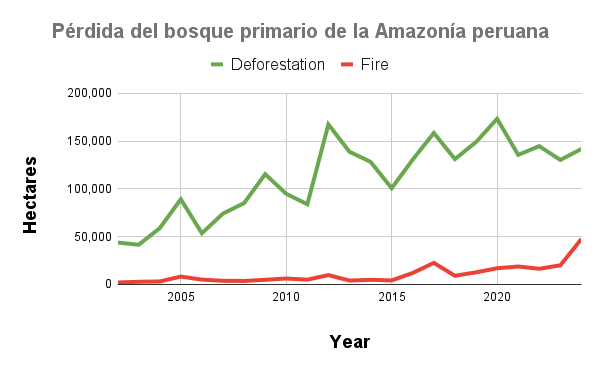

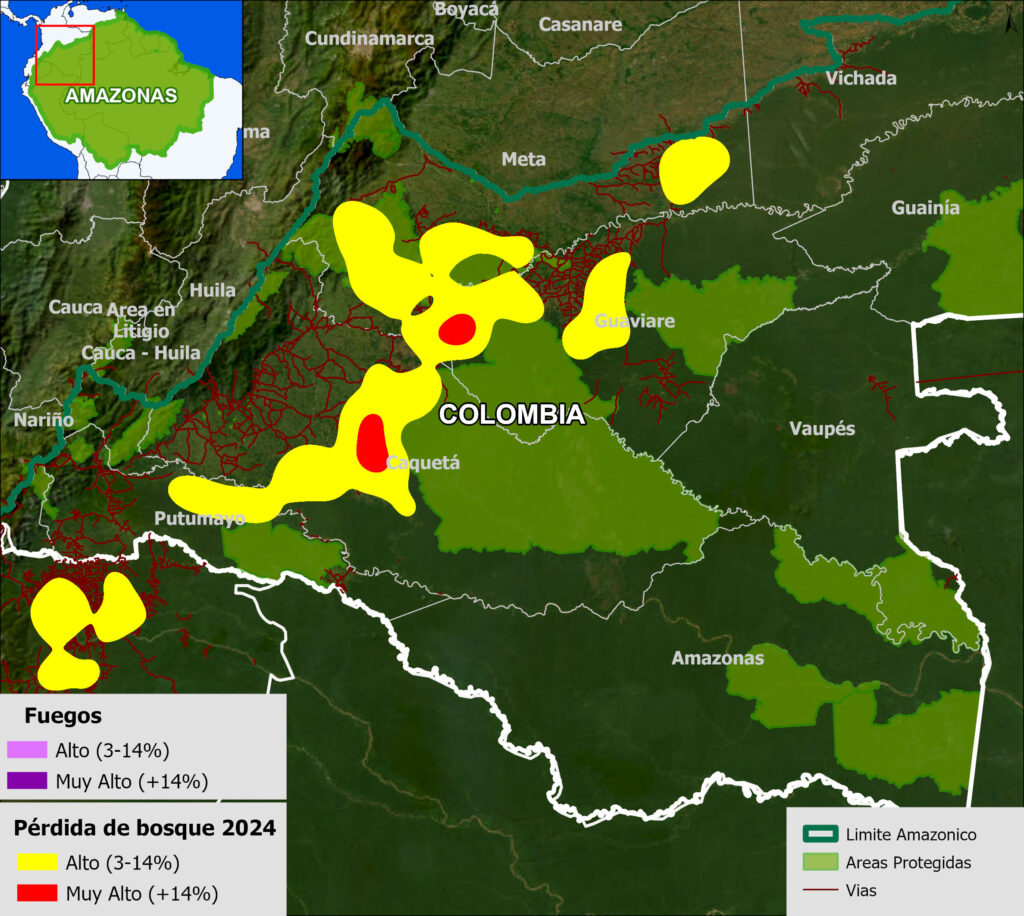

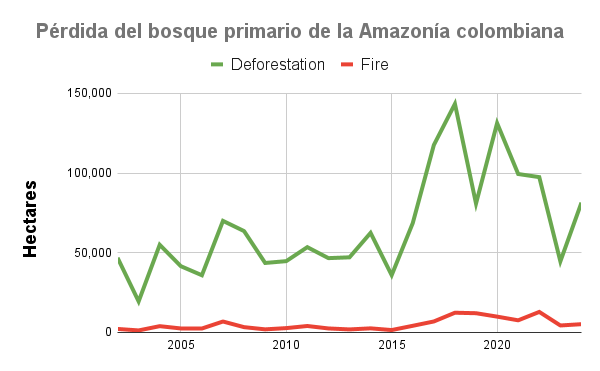

En relación con la deforestación, otros factores climáticos, como el aumento de la temperatura y la duración de la estación seca, también están contribuyendo al punto de inflexión (Flores et al. 2024). Múltiples fuentes han informado sobre el alargamiento de la estación seca en el sur y el este de la amazonía en las últimas décadas, siendo la mayor estación seca observada en el 2023-2024, durante la gran sequía registrada en la amazonía (Marengo et al., 2024; Espinoza et al., 2024). Como resultado de estas condiciones más secas, en los últimos años se han registrado temporadas de incendios sin precedentes, sobre todo durante los años de El Niño de 2016 y 2024 (Finer et al., 2025). Cabe destacar que el cambio previsto de bosque a sabana ya se está produciendo en lugares que experimentan una mayor frecuencia de incendios forestales debido a estas condiciones de calor y sequía (Flores et al., 2021).

2. Áreas más dependientes del reciclaje de humedad en la amazonía (áreas sensibles)

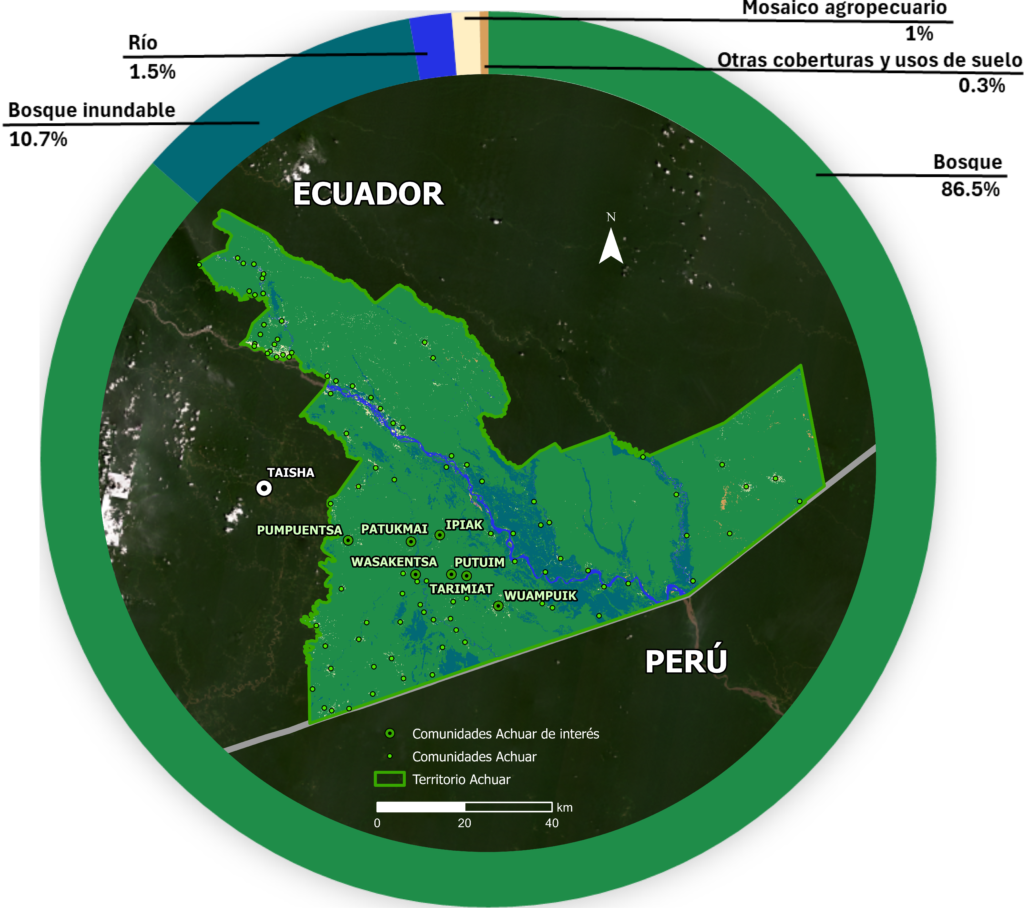

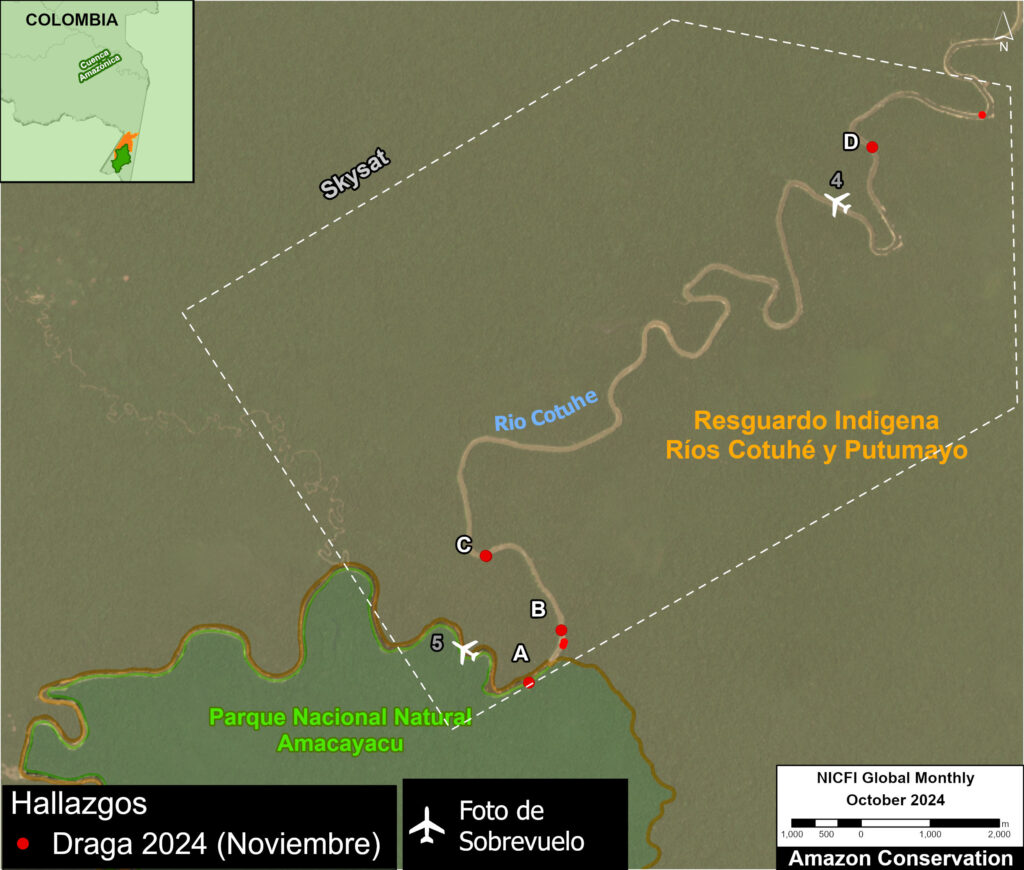

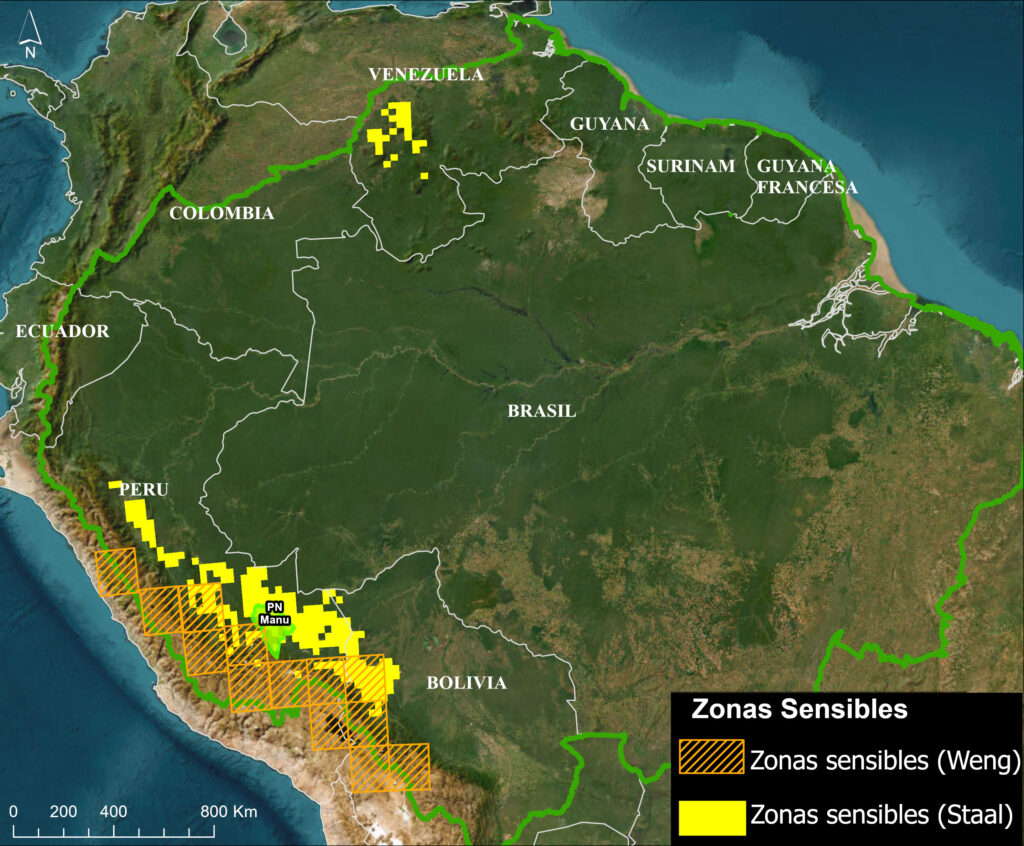

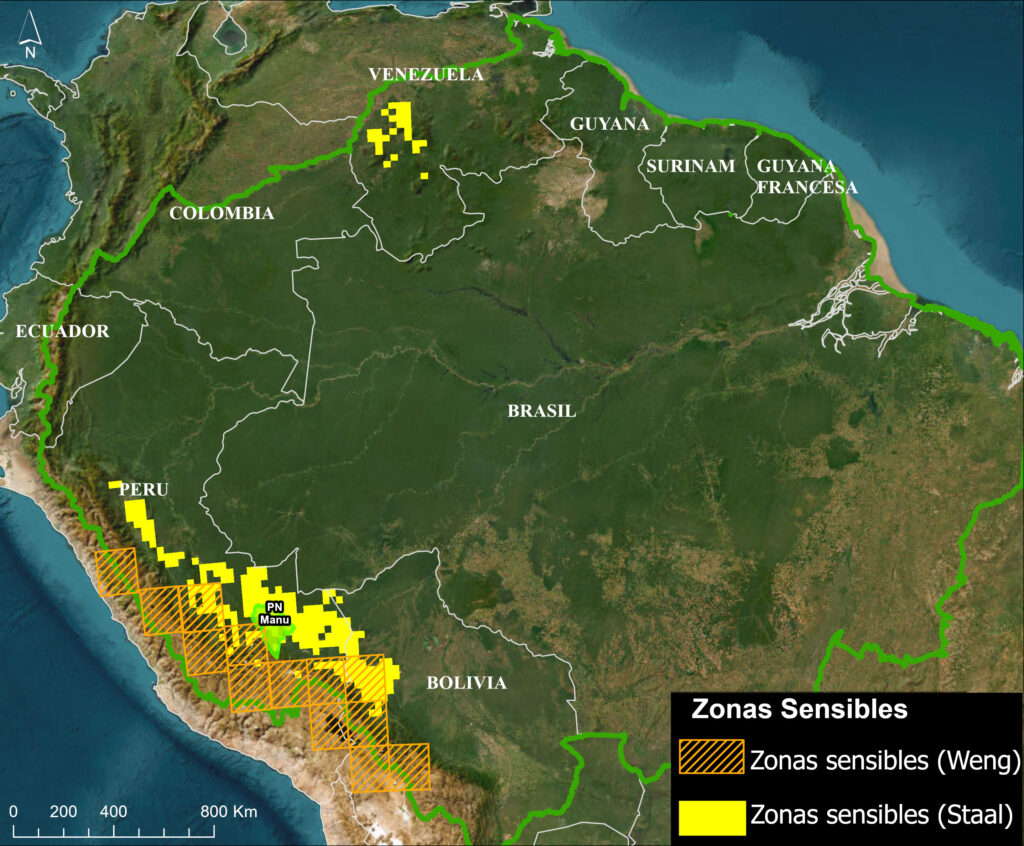

Figura 2. Áreas sensibles fusionadas. Datos: Staal 2018, Weng 2018, Conservación Amazónica/MAAP

Una serie de estudios empíricos y de modelización recientes indican que el suroeste de la amazonía (incluida la cordillera de los andes tropicales en Perú y Bolivia) es el principal sumidero de humedad, es decir, la zona donde las precipitaciones dependen en mayor medida del reciclaje de la humedad (Boers et al. 2017, Zemp et al. 2017, Weng et al. 2018, Staal et al. 2018, Sierra et al. 2022). De hecho, la lluvia transpirada por los árboles es superior al 70 % en esta región (Staal et al. 2018, Weng et al. 2018).

Dada su dependencia de las precipitaciones impulsadas por la transpiración, se prevé que el impacto de la reducción de las lluvias debido al reciclaje de humedad en cascada sea mayor en el suroeste de la Amazonía (Zemp et al. 2017, Weng et al. 2018, Staal 2018, Sierra et al. 2022, Beveridge 2024). De hecho, el bosque del suroeste de la Amazonía podría entrar en el equilibrio bioclimático de las sabanas tras los escenarios previstos de deforestación extensiva de la Amazonía (Zemp, 2017). Los bosques del noroeste y del escudo de Guyana también dependen relativamente de las cascadas de precipitaciones forestales (Hoyos et al., 2018; Staal et al., 2018).

Para identificar con precisión las zonas de la Amazonía que son más vulnerables a las perturbaciones del reciclaje de la humedad basado en la transpiración de una manera espacialmente explícita, fusionamos dos estudios clave que presentan resultados de modelos espacialmente explícitos (Weng 2018, Staal 2018). Estos estudios abarcan datos de la estación seca (Staal 2018) y anuales (tanto de la estación seca como de la húmeda) (Weng 2018).

Weng 2018 identifica las «zonas sensibles», definidas como aquellas en las que más del 50 % de las precipitaciones provienen de la evapotranspiración amazónica (lo que representa el percentil 98 de la mayor sensibilidad al cambio en el uso del suelo amazónico). Staal (2018) estima el efecto de la transpiración de los árboles amazónicos en la resiliencia de la selva amazónica. Seleccionamos las áreas con mayor pérdida de resiliencia (0,8 y superior), cuantificada como la fracción de resiliencia que se perdería en ausencia de la transpiración de los árboles amazónicos.

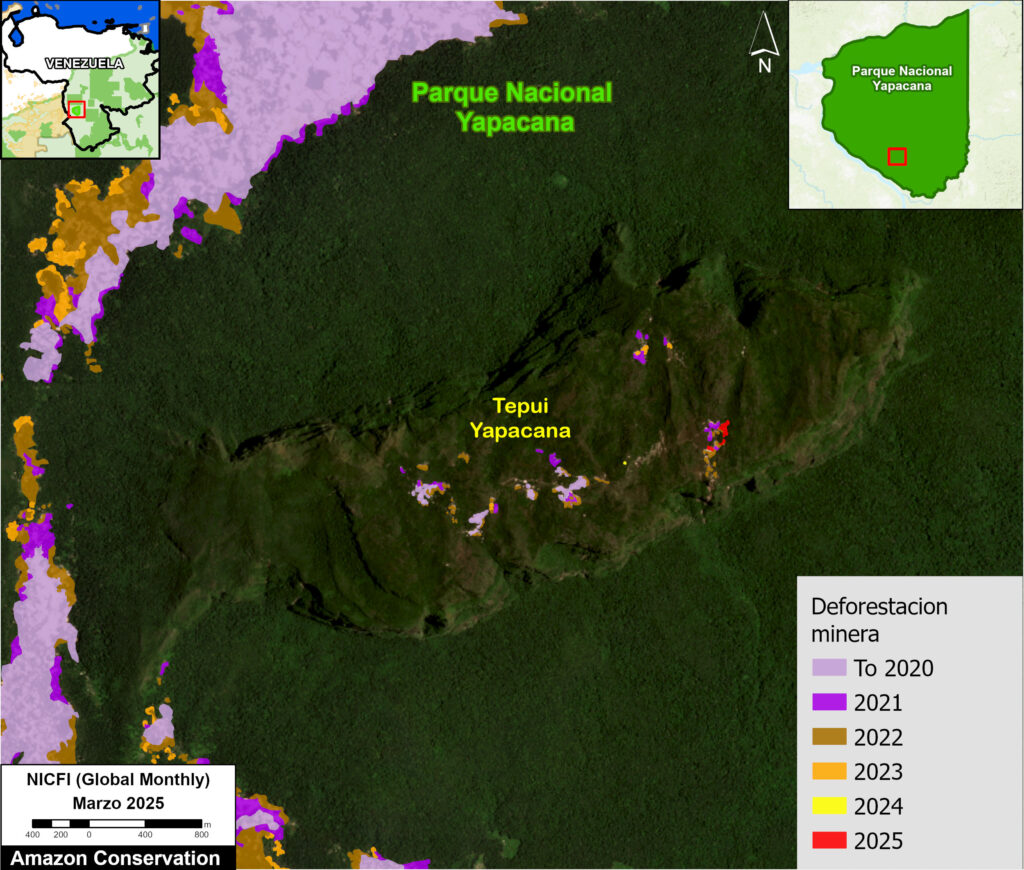

La Figura 2 ilustra el conjunto de datos fusionados, al que nos referimos como “zonas sensibles fusionadas”. Cabe destacar que ambos estudios coinciden en que las áreas más vulnerables se encuentran en el suroeste de la amazonía, abarcando las tierras de baja altitud de sólo dos de los nueve países de la cuenca amazónica: Perú y Bolivia. Esta área sensible fusionada cubre una franja de 1750 kilómetros de largo a lo largo de los Andes peruanos y bolivianos. En este mapa de datos fusionados, incluimos al Parque Nacional del Manu como punto de referencia, ubicado aproximadamente en el centro de las áreas sensibles.

Weng et al. 2018 identificaron zonas de mayor altitud en la zona de transición entre los Andes y la amazonía tanto en Perú (regiones de Junín, Cusco y Puno) como en Bolivia, mientras que Staal et al (2018) identificaron zonas de ligeramente menos altitud en esta misma cordillera. Estas regiones coinciden con las zonas en las que se prevé una mayor reducción de las precipitaciones debido a la deforestación (Sierra et al. 2022). Además, cabe señalar que Staal indica una zona adicional en la amazonía venezolana.

Aunque, como se mencionó anteriormente, los bosques del noroeste y noreste (escudo de Guyana) también dependen relativamente de las cascadas forestales de precipitaciones, los bosques del suroeste son los más dependientes, probablemente debido a su ubicación en el extremo más alejado de la ruta Atlántico-Amazonas-Andes.

3. La humedad fluye hacia las zonas sensibles (según la estación)

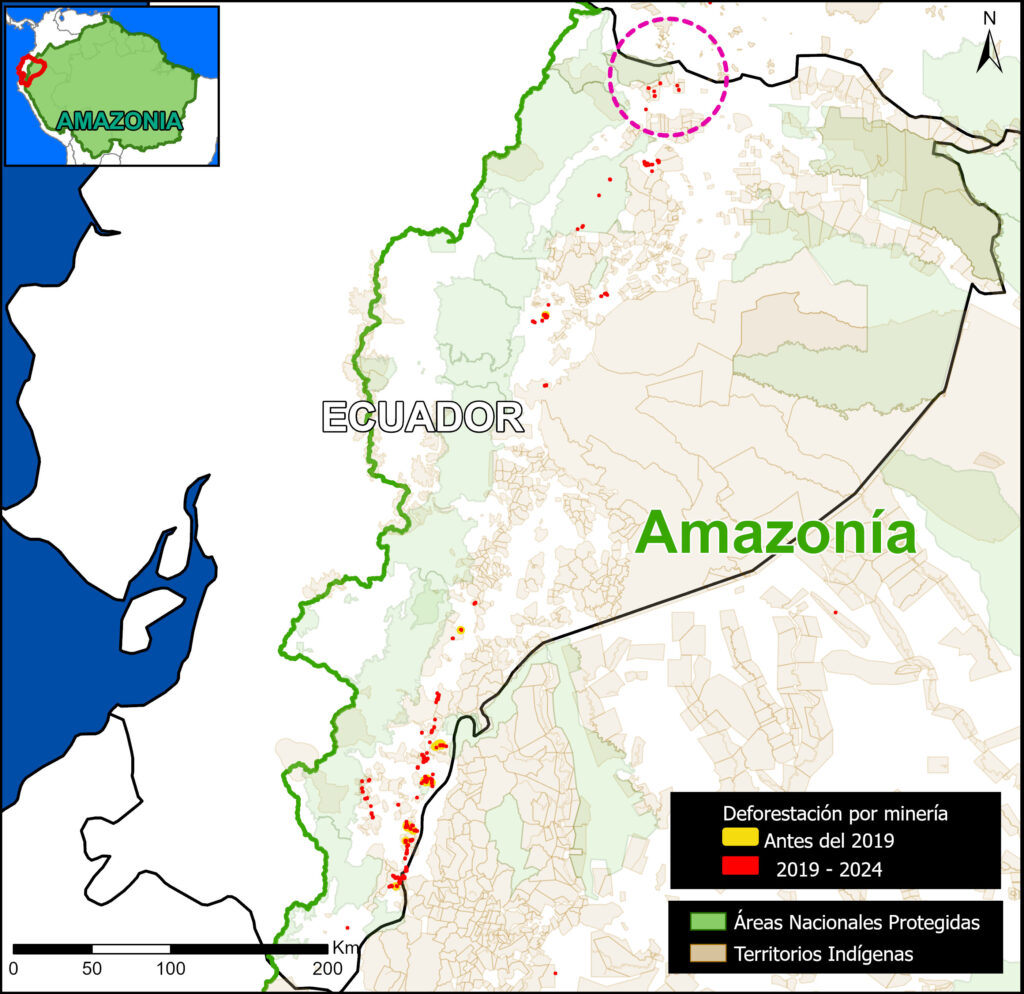

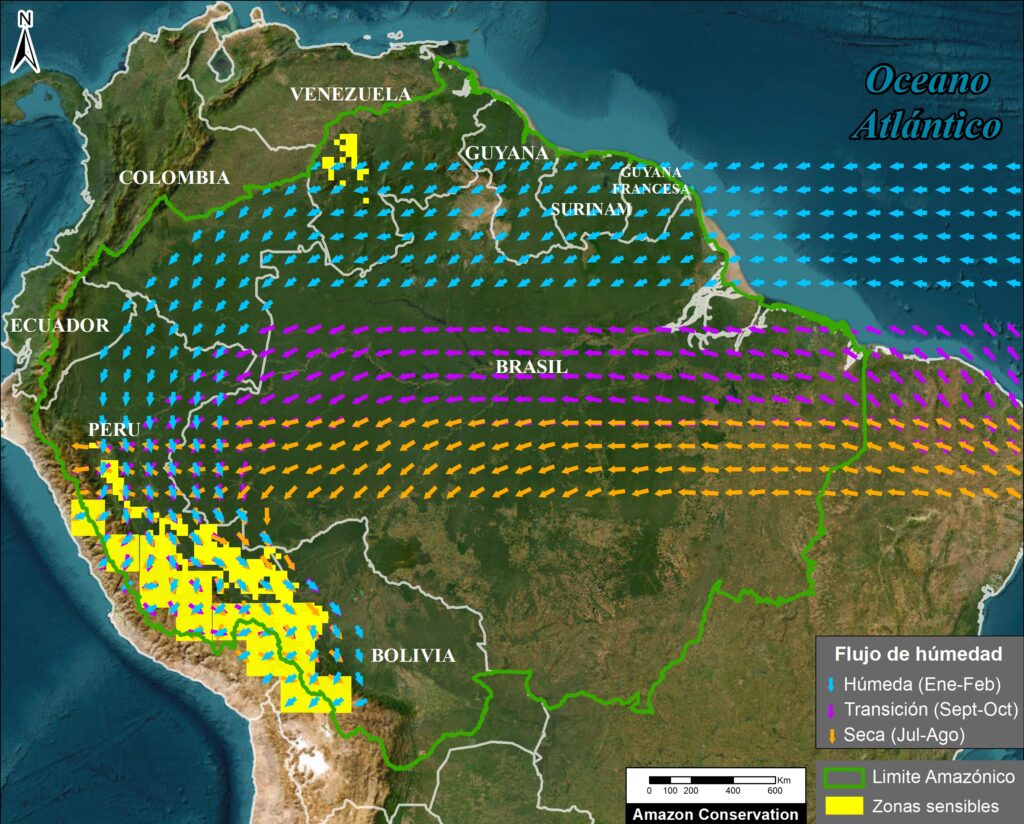

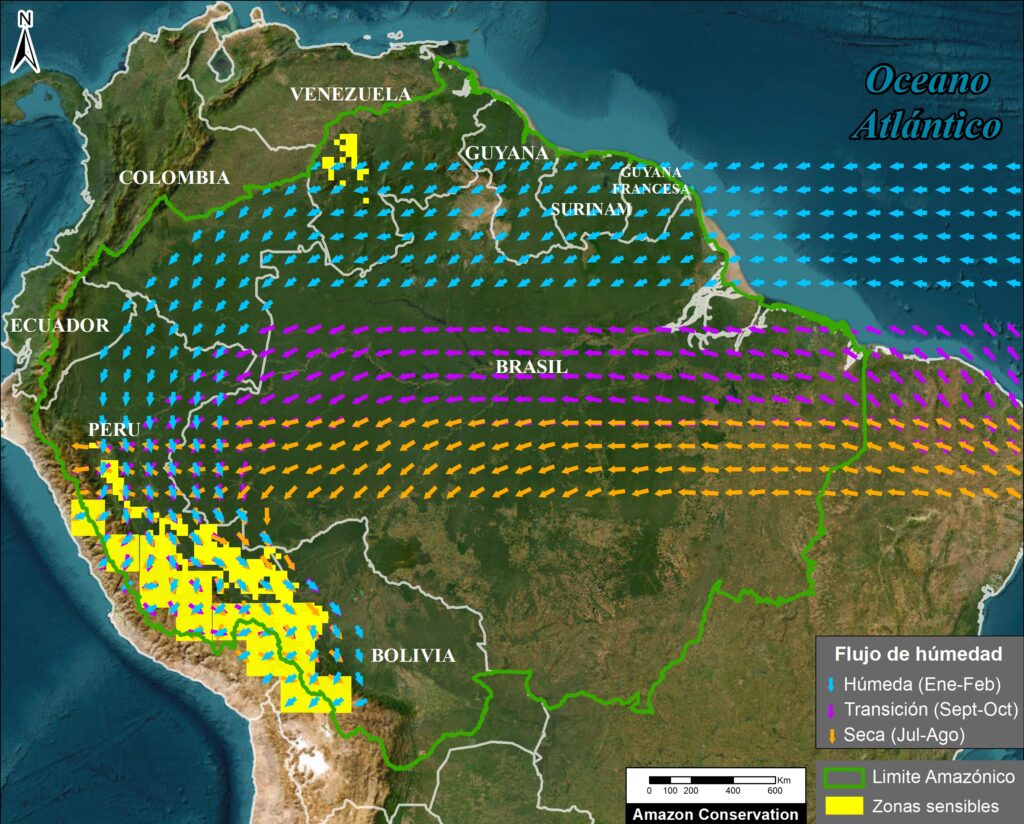

Figura 3. Flujos de humedad en la Amazonía con las zonas sensibles. Datos: ERA5, ACA/MAAP

Dada la dependencia de los bosques amazónicos occidentales, especialmente los del suroeste, del reciclaje de humedad en cascada, un reto clave es identificar las zonas de origen de humedad más importantes en el este de la Amazonía. A este respecto, la literatura ofrece una respuesta menos definitiva, probablemente porque las rutas de reciclaje de la humedad cambian con las estaciones, en contraste con la trayectoria a largo plazo de los ríos aéreos, que representan las vías preferenciales generales (Arraut 2012, Staal 2018, Weng et al. 2018).

Correlacionamos las áreas sensibles fusionadas en el suroeste de la Amazonía con sus respectivas áreas húmedas de origen, mediante el rastreo de los flujos de humedad en dirección contraria al viento. Este componente del trabajo se inspiró en el concepto de cuenca de precipitación, definido aquí como las áreas terrestres en dirección contraria al viento que proporcionan evapotranspiración a la precipitación de un área específica (Keys et al. 2012, Weng et al. 2018).

Determinamos que es esencial analizar las tres estaciones principales debido a la gran variabilidad estacional (Staal et al, 2018) y que cada una de ellas desempeña un papel clave en la estabilidad de las selvas tropicales: Durante la estación húmeda, casi el 50 % de las precipitaciones anuales totales caen sobre la región, y estos períodos húmedos recargan las reservas de agua subterránea del Amazonas, vitales para mantener las tasas de transpiración de los bosques durante los meses secos (Miguez-Macho y Fan 2012, Sierra et al 2022). Durante la estación seca, los procesos de reciclaje de la humedad son especialmente importantes para garantizar que parte de las limitadas precipitaciones lleguen al oeste de la Amazonía (Beveridge et al., 2024). Las precipitaciones transpiradas por los árboles alcanzan su máximo entre septiembre y noviembre, cuando gran parte de la Amazonía se encuentra al final de la estación seca y en transición hacia la estación húmeda (Zanin et al., 2024).

Para trazar la ruta del flujo de humedad entre las zonas sensibles fusionadas del oeste de la Amazonía y sus fuentes de humedad orientales, utilizamos los datos de flujo de humedad del reanálisis ERA5 (Hersbach 2023). En concreto, fusionamos los datos integrados verticalmente para el flujo de vapor de agua hacia el norte y hacia el este. Elegimos datos de 2022 como año reciente que no se vio muy afectado por fenómenos meteorológicos extremos como El Niño o la sequía (Espinoza et al., 2024). Para 2022, descargamos y analizamos los datos del flujo de humedad de tres períodos de tiempo distintos: enero-febrero (que representa la estación húmeda o monzónica), julio-agosto (estación seca) y septiembre-octubre (estación de transición de seca a húmeda).

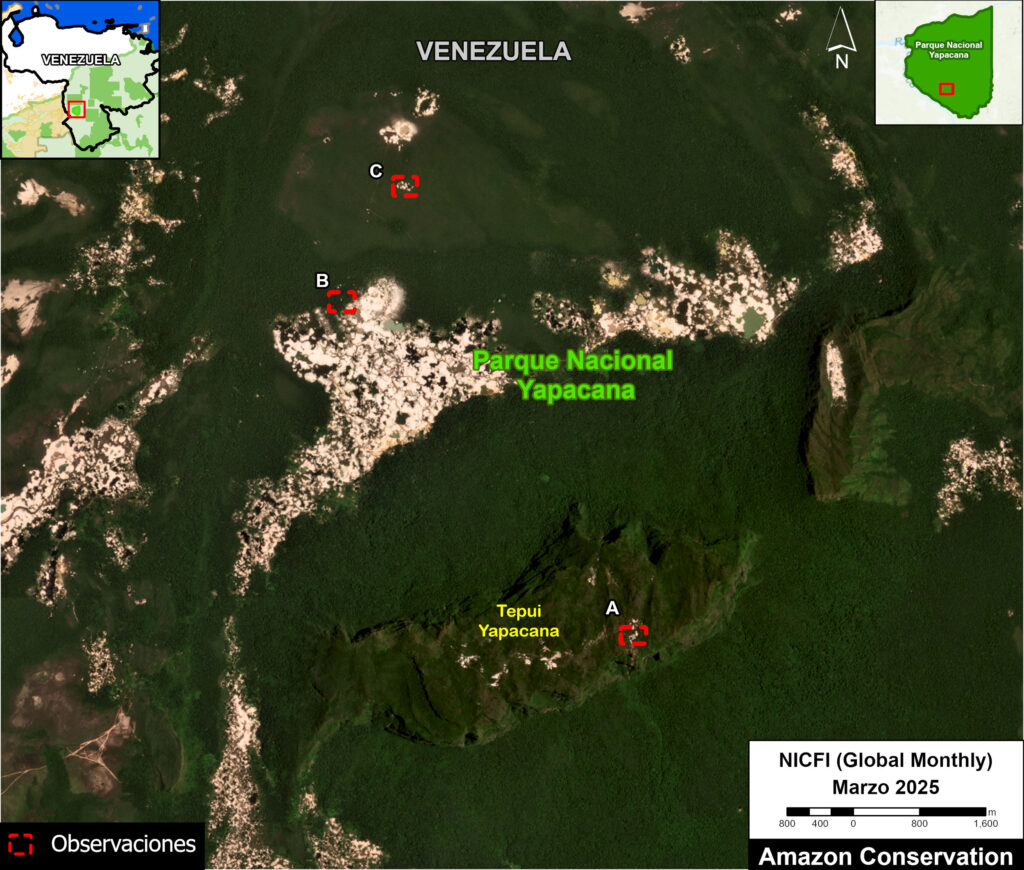

Los resultados de las tres temporadas se ilustran en la Figura 3, donde las flechas representan los datos de flujo de humedad del reanálisis ERA5 desde el océano Atlántico hasta las zonas sensibles fusionadas en el suroeste de la Amazonía.

Cabe señalar que, en la estación húmeda (enero-febrero), la humedad fluye desde el océano Atlántico hacia el noreste de la amazonía (norte de Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela) antes de dar un giro importante hacia el sur (arco) a través del sureste de la amazonía colombiana y el norte de Perú, antes de llegar a las zonas sensibles. Este patrón general es coherente con otros estudios centrados en la temporada húmeda (Arraut 2012, Boers 2017, Sierra et al. 2022) y en todo el año (Weng et al. 2018).

Por el contrario, en las estaciones seca (julio-agosto) y de transición (septiembre-octubre), la humedad fluye desde el océano Atlántico más al sur a través de la Amazonía brasileña central y tiene un arco menos pronunciado cerca de la frontera con Perú. Concretamente, el patrón de la estación seca concuerda con otros estudios centrados en la estación seca (Arraut 2012, Staal 2018, Zemp 2017 NC). Cabe señalar que el flujo de la estación de transición se encuentra entre la estación húmeda al norte y la estación seca al sur.

Para las tres estaciones, hacemos hincapié en que toda la trayectoria de este a oeste es importante para la conservación en lo que respecta al reciclaje en cascada de la humedad. Es decir, las zonas más alejadas del este representan la trayectoria completa en cascada, mientras que las zonas más cercanas del oeste ejercen la influencia directa más fuerte (Weng et al. 2018).

Si bien el reciclaje de la humedad abarca una vasta zona de este a oeste, gran parte de las precipitaciones inducidas por los árboles en el suroeste de la Amazonía se transpira en las cercanías (Stall 2018). Es decir, las zonas que ejercen la influencia más fuerte y eficaz sobre el suroeste de la Amazonía se encuentran justo contrarias al viento, en el centro-oeste de la Amazonía (Weng 2018; Wongchuig et al., 2023). En resumen, la pérdida extensiva de bosques en cualquier punto de la ruta de la humedad en cascada desde el este al oeste de la Amazonía, ya sea lejos o cerca, puede afectar a las precipitaciones basadas en la transpiración en el oeste de la Amazonía, lo que aumenta su sensibilidad.

El patrón anual general, teniendo en cuenta las tres estaciones, podría describirse como ríos aéreos. Tal y como indican Weng et al. (2018), esto coincide en gran medida con el patrón de la estación húmeda.

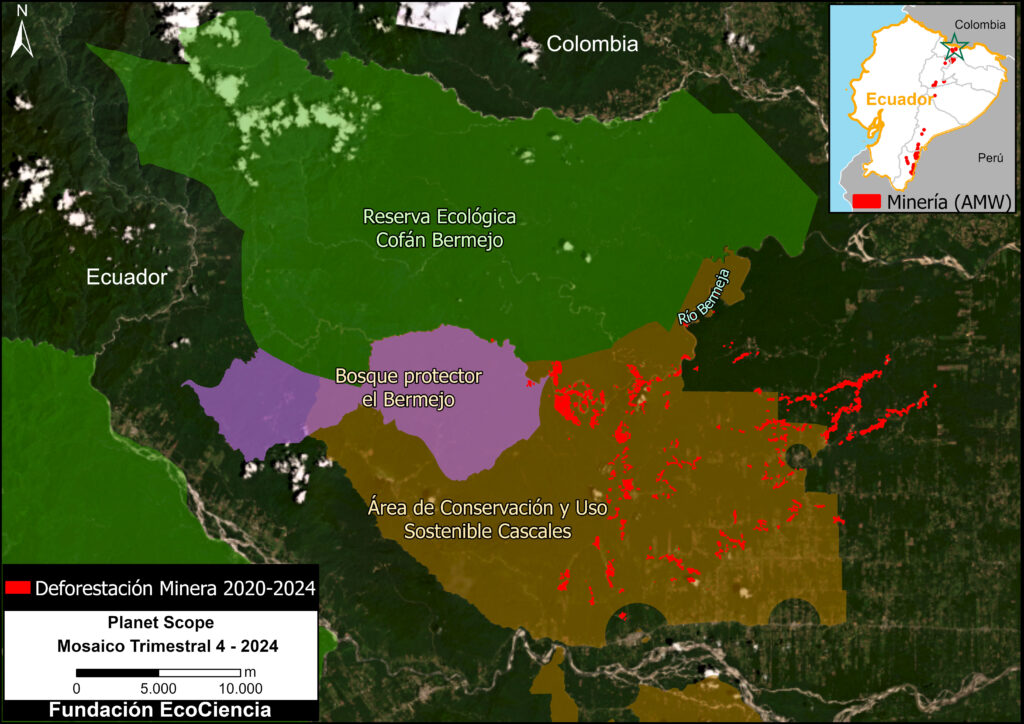

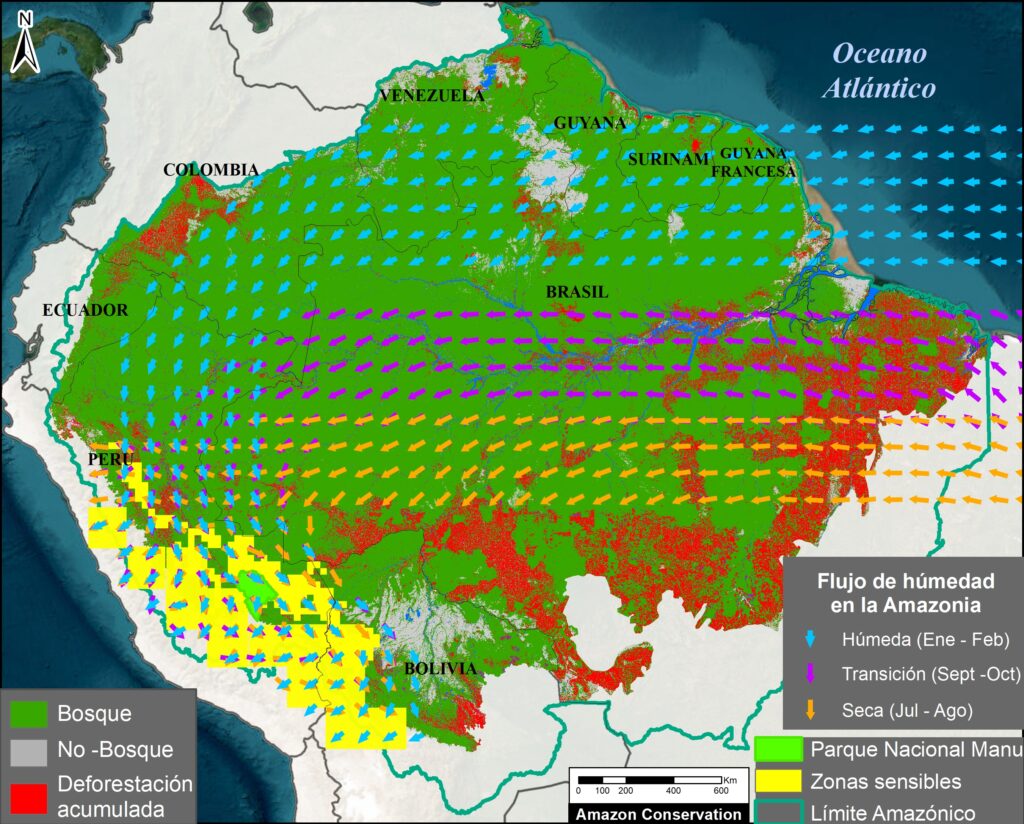

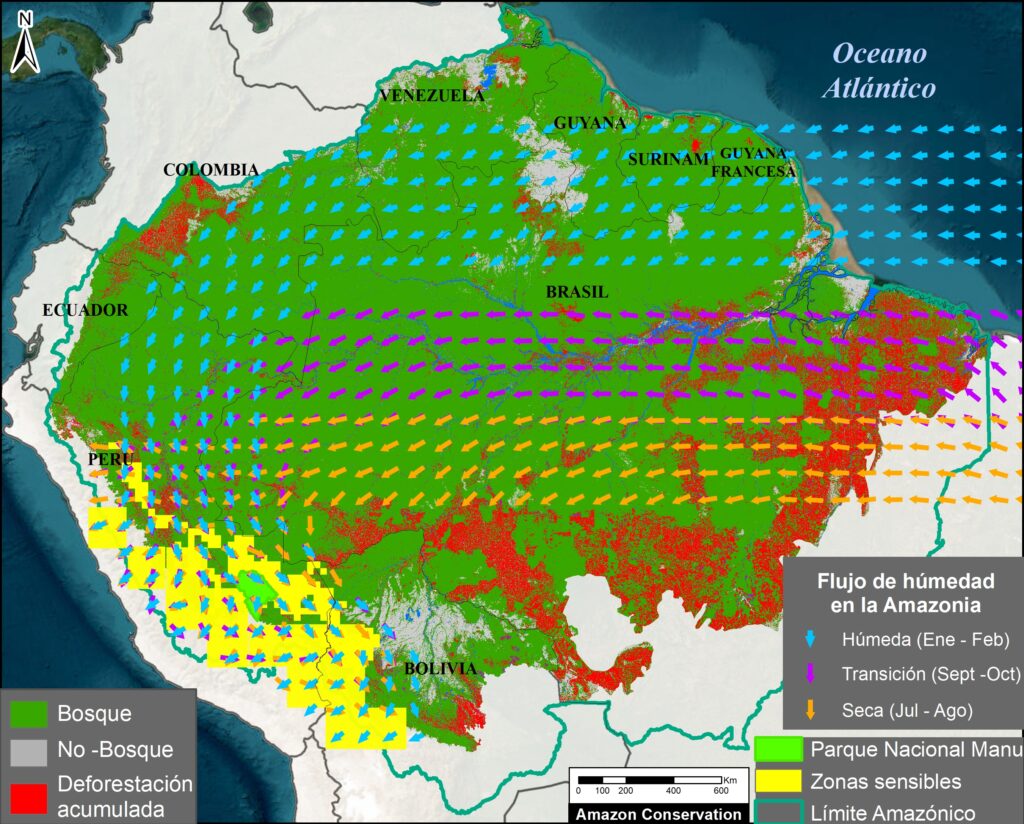

Figura 4. Como en la Figura 3, más la cobertura forestal. Datos: ERA5, Amazon Conservation/MAAP.

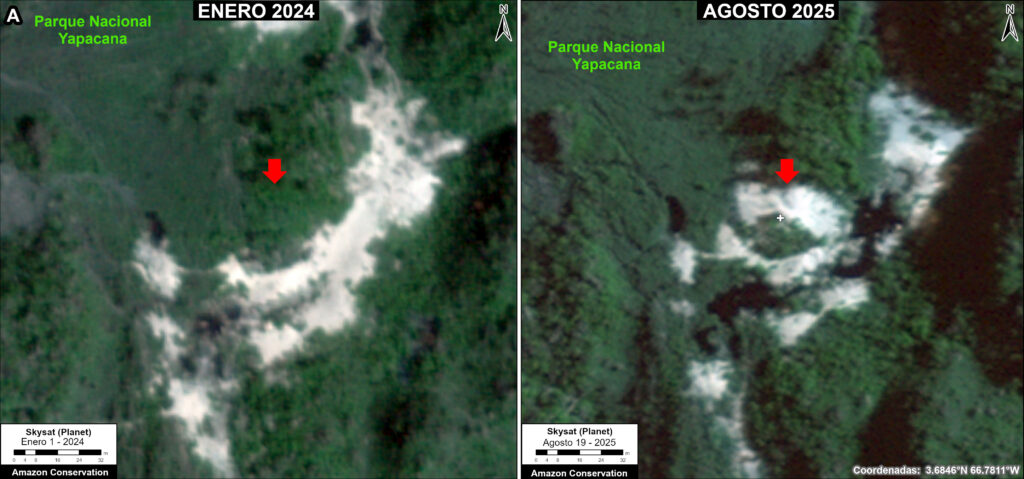

Para proporcionar más contexto, la Figura 4 incorpora la clasificación actual del terreno, dividida en tres categorías principales basadas en el análisis de imágenes satelitales: bosques, zonas no forestales (como la sabana) y zonas de deforestación acumulada (a partir de 2022).

Para enero-febrero (temporada húmeda), note que gran parte del flujo de humedad atraviesa el bosque primario continuo del norte de la Amazonía. Es decir, la humedad atraviesa predominantemente zonas no deforestadas del norte de Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, el sureste de Colombia y el norte de Perú.

Por el contrario, los flujos de humedad de julio-agosto (estación seca) y septiembre-octubre (estación de transición) atraviesan varios frentes importantes de deforestación en la Amazonía central, especialmente durante la estación seca.

Durante la crítica estación de transición de seca a húmeda, el papel de la evapotranspiración de los árboles de la zona es especialmente importante. El sur de la Amazonía presenta valores generales de evapotranspiración más bajos (Fassoni-Andrade 2021; Zanin et al., 2024). Sin embargo, debido al mayor acceso de las raíces de los bosques al agua del suelo profundo, la evapotranspiración sobre las zonas boscosas es mayor que sobre las tierras de cultivo/pastizales durante este periodo (von Randow et al. 2004). Dado que, durante esta estación de transición, el transporte de humedad hacia el suroeste de la Amazonía pasa por grandes áreas deforestadas, la conservación de los bosques que quedan a lo largo de esta ruta es fundamental.

Además, estudios recientes muestran que los principales patrones de flujo de humedad pueden verse alterados a escala continental debido a la deforestación (Commar et al., 2023; Sierra et al., 2023). Como resultado, en el futuro podría producirse una reducción del transporte de humedad desde el Atlántico hacia el continente y retrasos en el inicio de la temporada húmeda debido a la deforestación en la Amazonía y al cambio climático (Agudelo et al., 2023).

Conclusión

Anteriormente, en este reporte técnico inicial, hemos fusionado tres puntos clave que son fundamentales para comprender el concepto de punto de inflexión en la Amazonía.

Primero, presentamos una visión general de los flujos de humedad aérea que se originan en el océano Atlántico y luego se desplazan y reciclan desde el este hacia el oeste de la Amazonía. Segundo, identificamos las “zonas sensibles” más vulnerables a la alteración del reciclaje de la humedad causada por la deforestación, situadas principalmente en el oeste de la Amazonía (Perú y Bolivia). Tercero, relacionamos estas zonas sensibles del oeste con sus respectivas zonas clave de origen de humedad en el este para cada una de las tres estaciones amazónicas: húmeda, seca y de transición.

Al incorporar datos actualizados sobre el uso del suelo, encontramos diferencias importantes según la estación. Durante la temporada húmeda, gran parte del flujo de humedad atraviesa los bosques primarios continuos (no deforestados) del norte de la Amazonía. Sin embargo, durante las temporadas seca y de transición, el flujo de humedad debe atravesar varios frentes de deforestación importantes, ubicados principalmente en la Amazonía central.

Por lo tanto, una importante contribución de este trabajo es revelar que, contrariamente a la percepción común de que el punto de inflexión es un evento único en toda la Amazonía, ciertas partes de la Amazonía son más vulnerables que otras. En particular, el suroeste de la Amazonía (Perú y Bolivia) es más vulnerable a un posible punto de inflexión, especialmente debido a la interrupción de los flujos de humedad durante la estación seca en los principales frentes de deforestación.

Pronto aprovecharemos estos resultados en un próximo reporte enfocado en las políticas, presentando las principales implicaciones del mantenimiento de los flujos de la humedad aérea para la conservación. Este análisis incluirá cómo identificar las áreas clave de conservación para cada temporada basándose en el concepto clave de mantener el flujo de humedad en cascada hacia las áreas sensibles, en relación con las áreas protegidas, los territorios indígenas y las principales redes de carreteras. También revelará varias implicaciones políticas que requieren atención urgente y nuevos enfoques para la gobernanza nacional y la cooperación internacional. Por ejemplo, considera las implicaciones de las carreteras previstas (sobre todo la BR-319) y el fortalecimiento de las áreas de conservación existentes y la creación de otras nuevas en terrenos públicos no designados.

Agradecimientos

Este trabajo ha contado con el apoyo de la Fundación Leo Model.

Agradecemos a los siguientes colegas por los datos y/o comentarios a las versiones anteriores del reporte:

Wei Weng

Potsdam Institute for Climate Impact Research

Potsdam, Germany

Arie Staal

Assistant Professor

Environmental Sciences

Copernicus Institute of Sustainable Development

Utrecht University

Juan Pablo Sierra

Institut des Géosciences de l’Environnement,

Université Grenoble Alpes, IRD, CNRS,

Grenoble, France

Jhan-Carlo Espinoza

Directeur de Recherche, Institut de Recherche pour le Developpement (IRD)

IGE Univ. Grenoble Alpes, IRD, CNRS (UMR 5001 / UR 252) – France

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú

–

Co-chair of ANDEX: A regional Hydroclimate Initiative for the Andes – GEWEX

Coordinator of the AMANECER Project (Amazon-Andes Connectivity)

Corine Vriesendorp

Director of Science

Conservación Amazónica – Peru (ACCA)

Federico E. Viscarra

Science Officer

Science Panel for the Amazon

Daniel Larrea

Director of the Science & Technology Program

Conservación Amazónica – Bolivia (ACEAA)

Cita

Finer M, Ariñez A, Sierra JP, Espinoza JC,, Weng W, Vriesendorp C, Bodin B, Beavers J (2025) Punto de inflexión en la Amazonía: Importancia de ríos voladores que conectan la Amazonía. MAAP: 232.

Bibliografía citada

Agudelo, J., Espinoza, J.C., Junquas, C., Arias, P. A., Sierra, J. P., Olmo, M. E (2023) Future projections of low-level atmospheric circulation patterns over South Tropical South America: Impacts on precipitation and Amazon dry season length. Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Beveridge et al (2024) The Andes–Amazon–Atlantic pathway: A foundational hydroclimate system for social–ecological system sustainability. PNAS 121 (22) e2306229121

Boers N, Marwan N, Barbosa HM, and Kurths J. (2017) A deforestation-induced tipping point for the South American monsoon system. Scientific reports, 7(1), 41489.

Brando PM, Barlow J, Macedo MN, Silvério DV, Ferreira JN, et al (2025) Tipping Points of Amazonian Forests: Beyond Myths and Toward Solutions. Annual Review of Environment and Resources. Vol. 50.

Commar, L.F.S., Abrahão, G.M., & Costa, M.H. (2023) A possible deforestation-induced synoptic-scale circulation that delays the rainy season onset in Amazonia. Environ. Res. Lett. 18, 044041.

Delphine Clara Zemp, Carl-Friedrich Schleussner, Henrique M. J. Barbosa, Marina Hirota, Vincent Montade, Gilvan Sampaio, Arie Staal, Lan Wang-Erlandsson & Anja Rammig (2017) Nat Comms 8: 14681

Encalada A.C., Adalberto L. Val, Simone Athayde, Jhan Carlo Espinoza, Marcia Macedo, Mirian Marmontel, Guido Miranda, Maria Tereza Fernandez Piedade, Tiago da Mota e Silva & Julia Arieira (2021) Conserving the Amazon’s freshwater ecosystems’ health and connectivity. SPA Policy Brief.

Espinoza JC., Jimenez J.C., Marengo J.A. Schongart J., Ronchail J., Lavado-Casimiro W. Ribeiro JVM (2024) The new record of drought and warmth in the Amazon in 2023 related to regional and global climatic features. Sci Rep 14, 8107.

Fassoni-Andrade, A. C., Fleischmann, A. S., Papa, F., Paiva, R. C. D. d., Wongchuig, S., Melack, J. M., et al. (2021). Amazon hydrology from space: Scientific advances and future challenges. Reviews of Geophysics, 59, e2020RG000728.

Finer M, Ariñez A, Mamani N, Cohen M, Santana A (2025) Amazon Deforestation & Fire Hotspots 2024. MAAP: 229.

Flores, B.M., Holmgren, M (2021) White-Sand Savannas Expand at the Core of the Amazon After Forest Wildfires. Ecosystems 24, 1624–1637.

Flores et al. (2024) Critical transitions in the Amazon forest system. Nature, 262 (555–564).

Franco et al. (2025) How climate change and deforestation interact in the transformation of the Amazon rainforest. Nature Communications 16:7944.

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., Thépaut, J-N. (2023): ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS).

Hoyos, F. Dominguez, J. Cañón-Barriga, J. A. Martínez, R. Nieto, L. Gimeno & P. A. Dirmeyer (2018) Moisture origin and transport processes in Colombia, northern South America. Climate Dynamics. Volume 50, pages 971–990

Josefina Moraes Arraut, Carlos Nobre, Henrique M. J. Barbosa, Guillermo Obregon, and José Marengo (2012) Aerial Rivers and Lakes: Looking at Large-Scale Moisture Transport and Its Relation to Amazonia and to Subtropical Rainfall in South America. Journal of Climate 25 (2):543-556.

Keys, P. W., Van Der Ent, R. J., Gordon, L. J., Hoff, H., Nikoli, R., and Savenije, H. H. G. (2012) Analyzing precipitation sheds to understand the vulnerability of rainfall dependent regions, Biogeosciences, 9, 733–746.

Lovejoy T. & Nobre C. (2018) Amazon tipping point. Science Advances, 4(2)

Lovejoy T.E., C. Nobre (2019) Amazon tipping point: Last chance for action. Sci. Adv. 5, eaba 2949.

Marengo, J. , Cunha, A. , Espinoza, J.C. , Fu, R. , Schöngart, J. , Jimenez, J. , Costa, M. , Ribeiro, J. , Wongchuig, S. and Zhao, S (2024) The Drought of Amazonia in 2023-2024. American Journal of Climate Change, 13, 567-597.

Martinez J.A. and Dominguez F. (2014) Sources of Atmospheric Moisture for the La Plata River Basin. 27 (17) 6737–6753.

Miguez-Macho G, Fan Y (2012) The role of groundwater in the Amazon water cycle: 1. Influence on seasonal streamflow, flooding and wetlands. J Geophys Res Atmos.

Molina, R. D., Salazar, J. F., Martínez, J. A., Villegas, J. C., & Arias, P. A. (2019). Forest-induced exponential growth of precipitation

along climatological wind streamlines over the Amazon. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124, 2589–2599.

Nehemy MF et al. (2025) Embolism resistance supports the contribution of dry-season precipitation to transpiration in eastern Amazon forests. PNAS 122: 33.

Qin, Y., Wang, D., Ziegler, A.D. et al. (2025) Impact of Amazonian deforestation on precipitation reverses between seasons. Nature 639, 102–108.

Ruiz-Vásquez M. Arias PA., Martinez JA., Espinoza JC. (2020) Effects of Amazon basin deforestation on regional atmospheric circulation and water vapor transport towards tropical South America. Climate Dynamics.

Sierra, J.P., Junquas, C., Espinoza, J.C., Segura, H., Condom, T., Andrade, M., Molina-Carpio, J., Ticona, L., Mardoñez, V., Blacutt, L., Polcher, J., Rabatel, A., Sicart, J. E. (2022) Deforestation Impacts on Amazon-Andes Hydroclimatic Connectivity. Climate Dynamics.

Sierra, J.P., Espinoza, JC., Junquas, C. Wongchuig S., Polcher J., Moron V., Fita L., Arias PA., Schrapffer A., Pennel R. (2023) Impacts of land-surface heterogeneities and Amazonian deforestation on the wet season onset in southern Amazon. Clim Dyn.

Staal, A., Tuinenburg, O.A., Bosmans, J.H.C. et al. (2018) Forest-rainfall cascades buffer against drought across the Amazon. Nature Clim Change 8, 539–543.

von Randow C, Manzi AO, Kruijt B et al (2004) Comparative measurements and seasonal variations in energy and carbon exchange over forest and pasture in South West Amazonia. Theor Appl Climatol 78:5–26.

WCS (2023) High Integrity Forest Investment Initiative (HIFOR): The Science Basis

Weng W. (2019), Aerial river management for future water in the context of land use change in Amazonia

Weng, Wei, Matthias K. B. Luedeke, Delphine C. Zemp, Tobia Lakes, and Juergen P. Kropp. (2018) “Aerial and Surface Rivers: Downwind Impacts on Water Availability from Land Use Changes in Amazonia.” Hydrology and Earth System Sciences 22 (1): 911–27

Wongchuig S, Espinoza JC, Condom T, Junquas C, Sierra JP, Fita L, Sörensson A, Polcher J. 2023. Changes in the surface and atmospheric water budget due to projected Amazon deforestation: Lessons from a fully coupled model simulation, Journal of Hydrology, Volume 625.

Zanin PR, Pareja-Quispe D, Espinoza JC. (2024) Evapotranspiration in the Amazon Basin: Couplings, hydrological memory and water feedback. Agricultural and Forest Meteorology.

Zemp, D. C., C-F Schleussner, H. M. J. Barbosa, and A. Rammig. (2017) “Deforestation Effects on Amazon Forest Resilience.” Geophysical Research Letters 44 (12): 6182–90

Zemp, D. C., Schleussner, C.-F., Barbosa, H. M. J., van der Ent, R. J., Donges, J. F., Heinke, J., Sampaio, G., and Rammig, A.(2017) On the importance of cascading moisture recycling in South America, Atmos. Chem. Phys., 14, 13337–13359, https://doi.org/10.5194/acp-14-13337-2014, 2014.

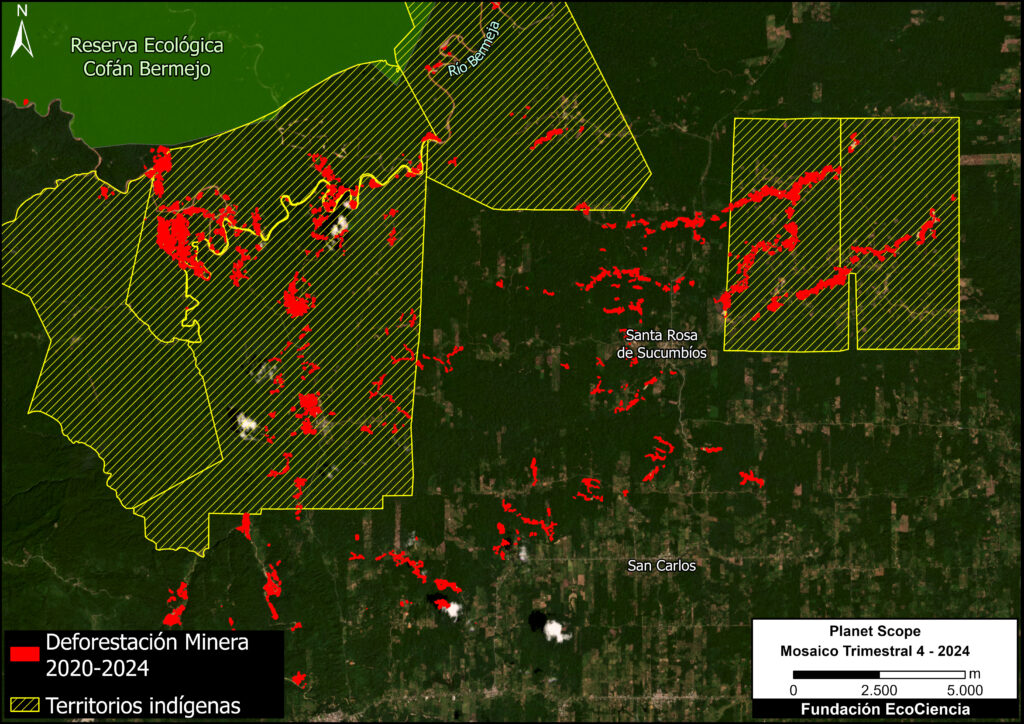

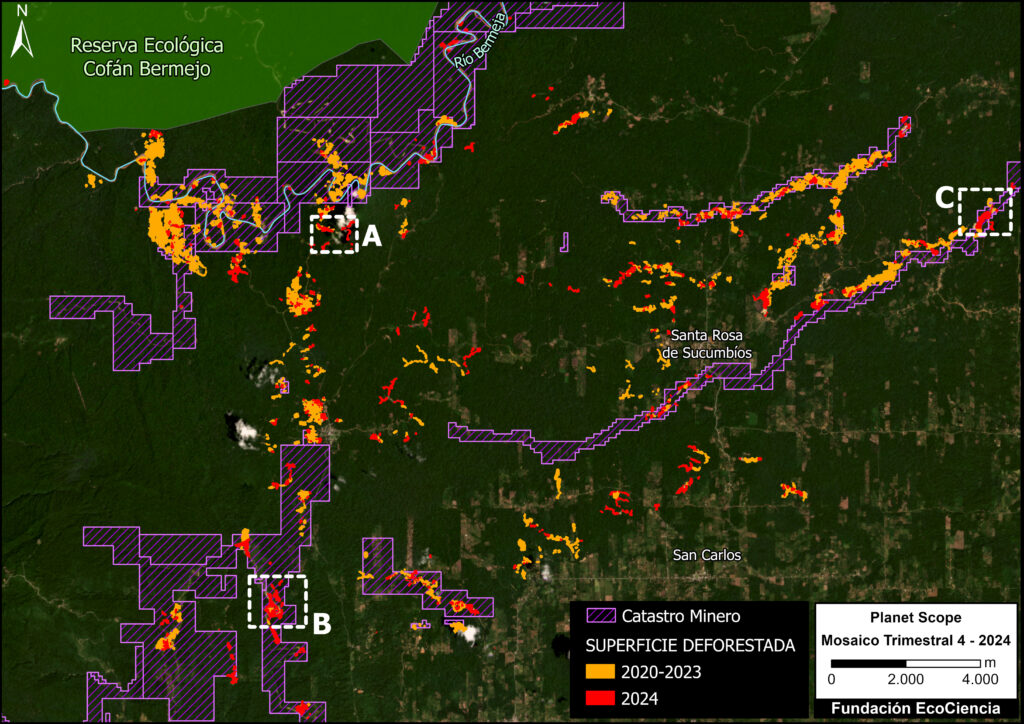

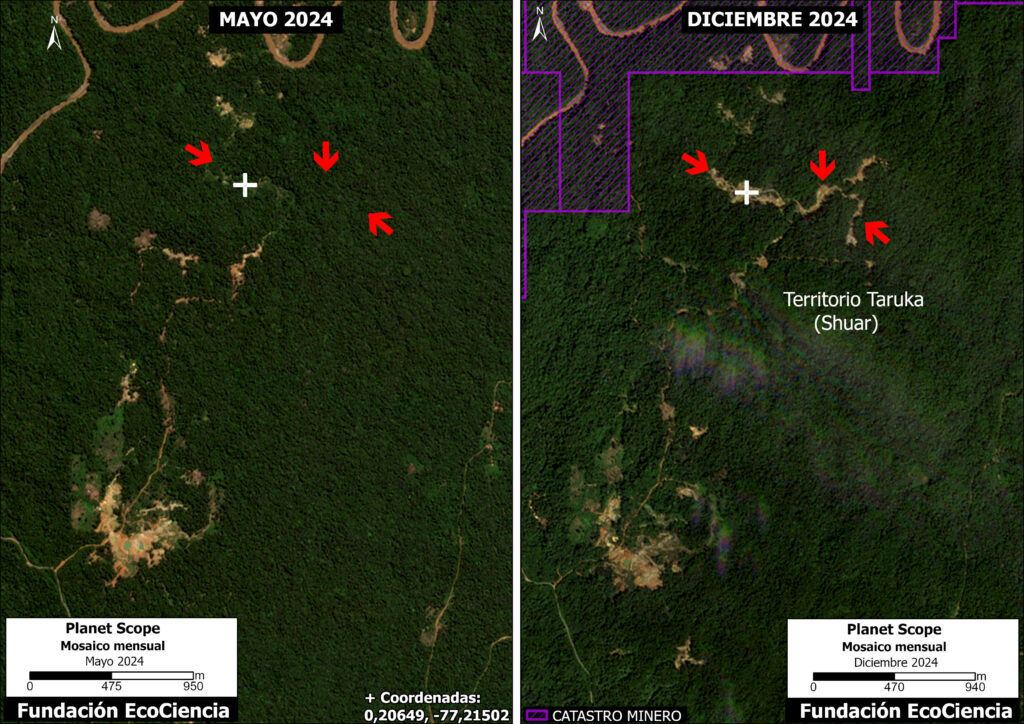

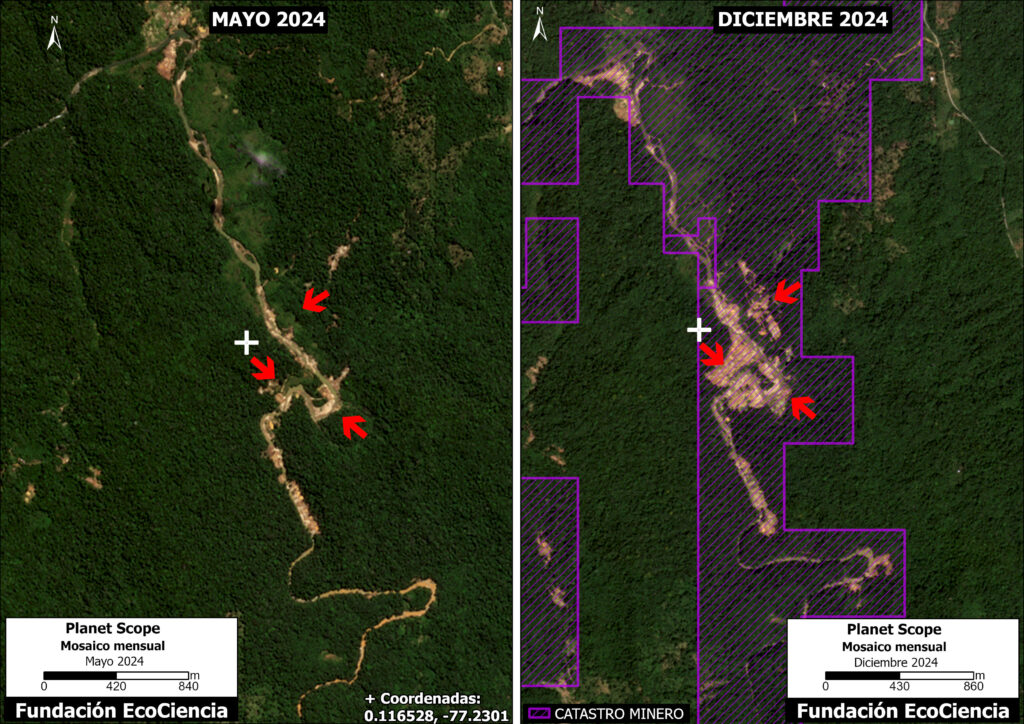

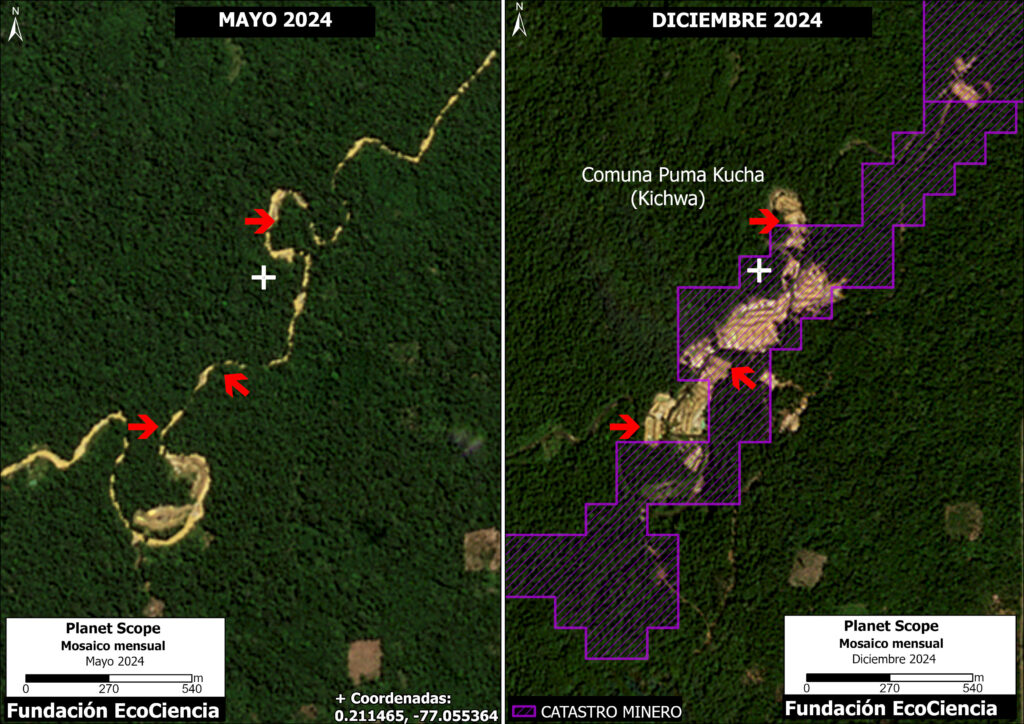

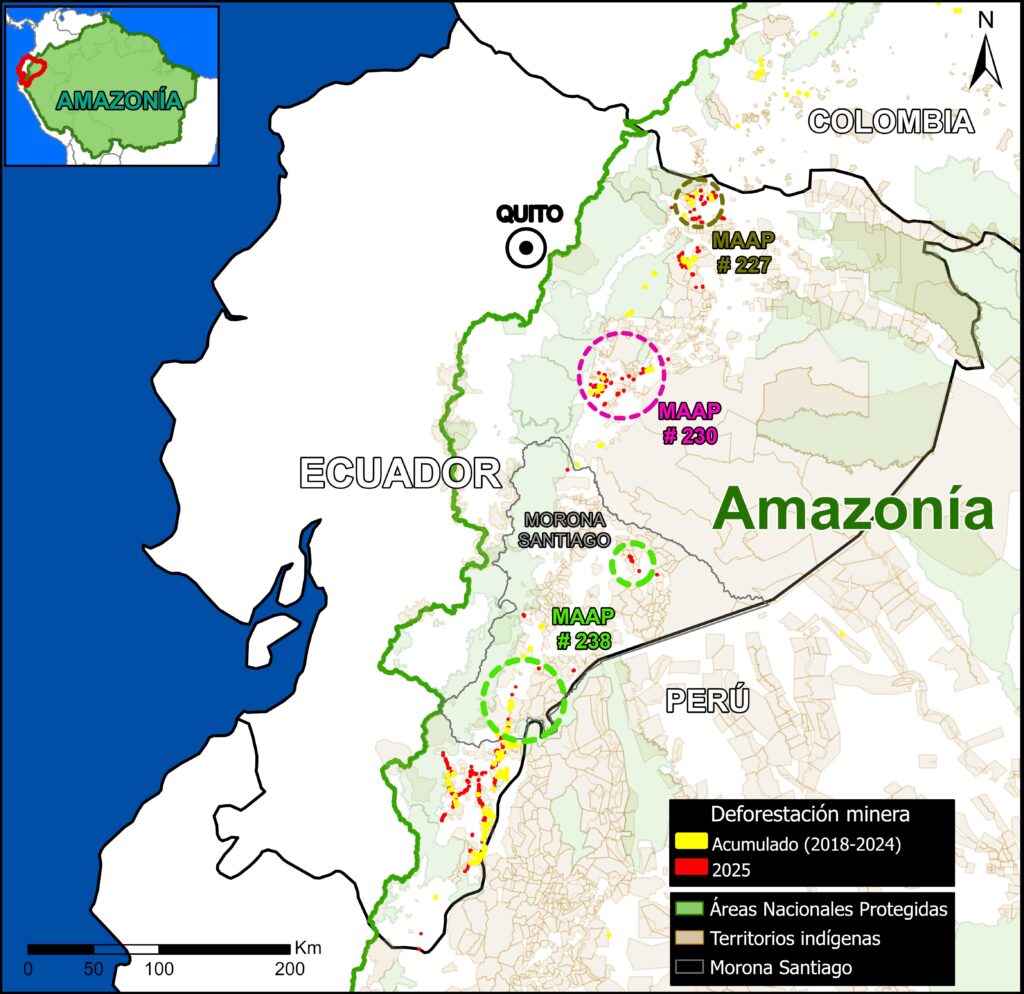

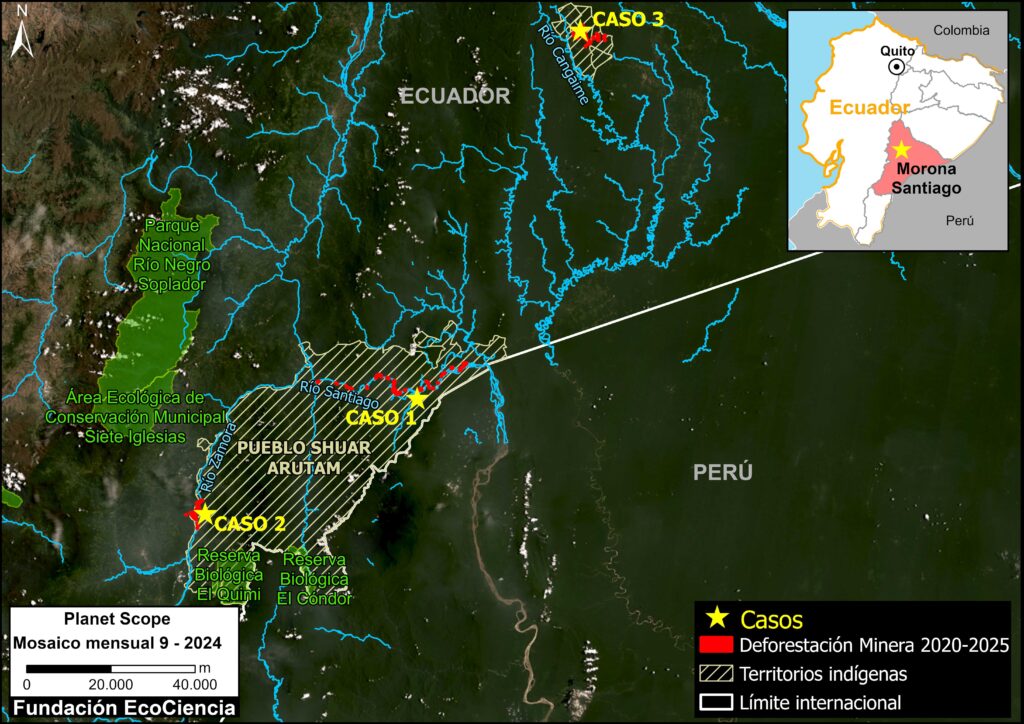

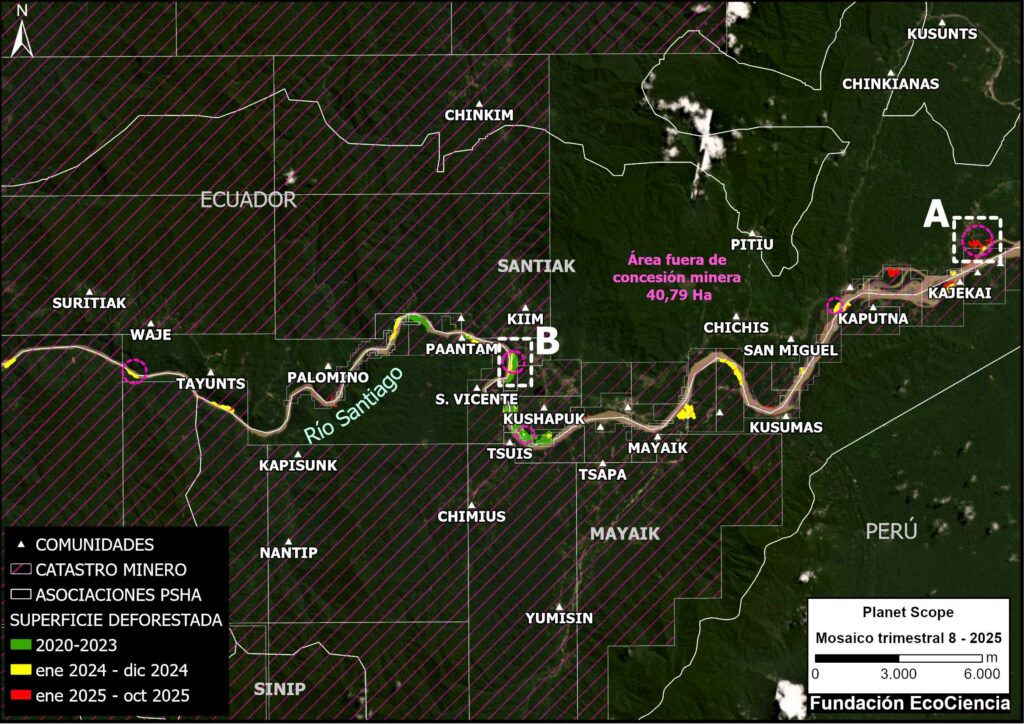

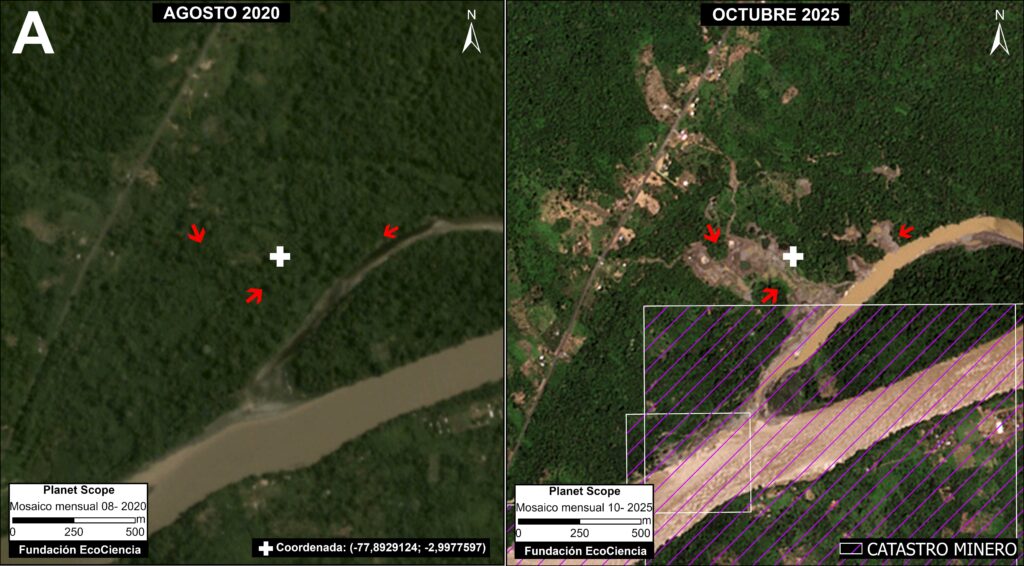

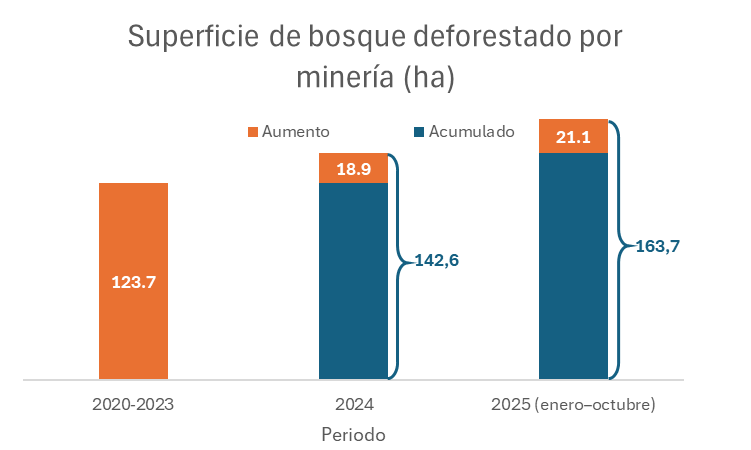

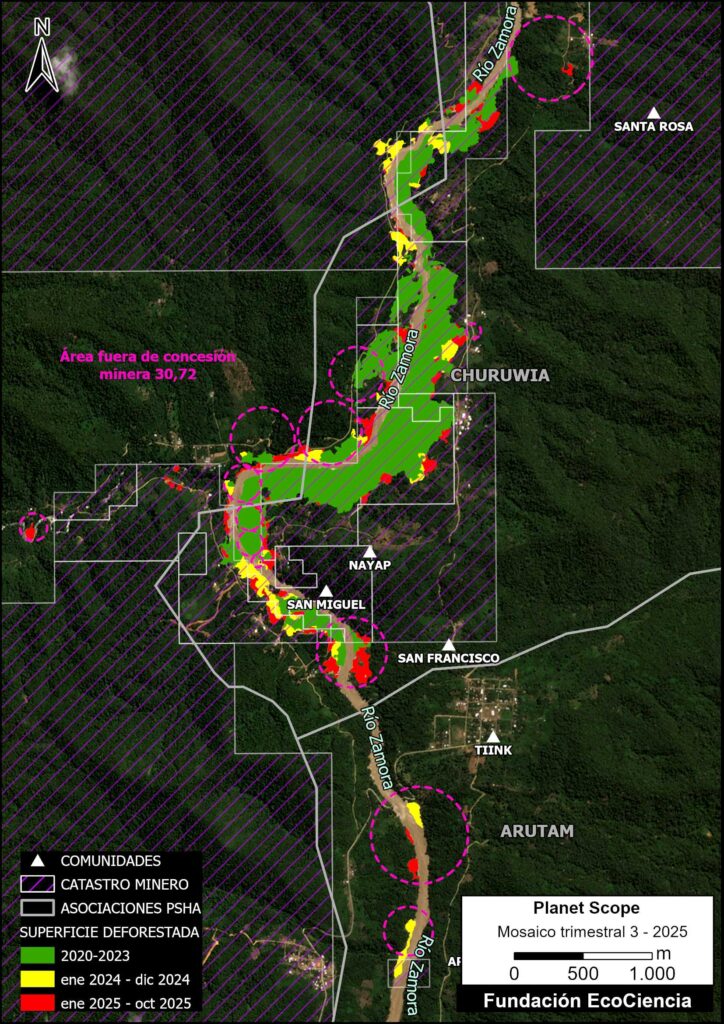

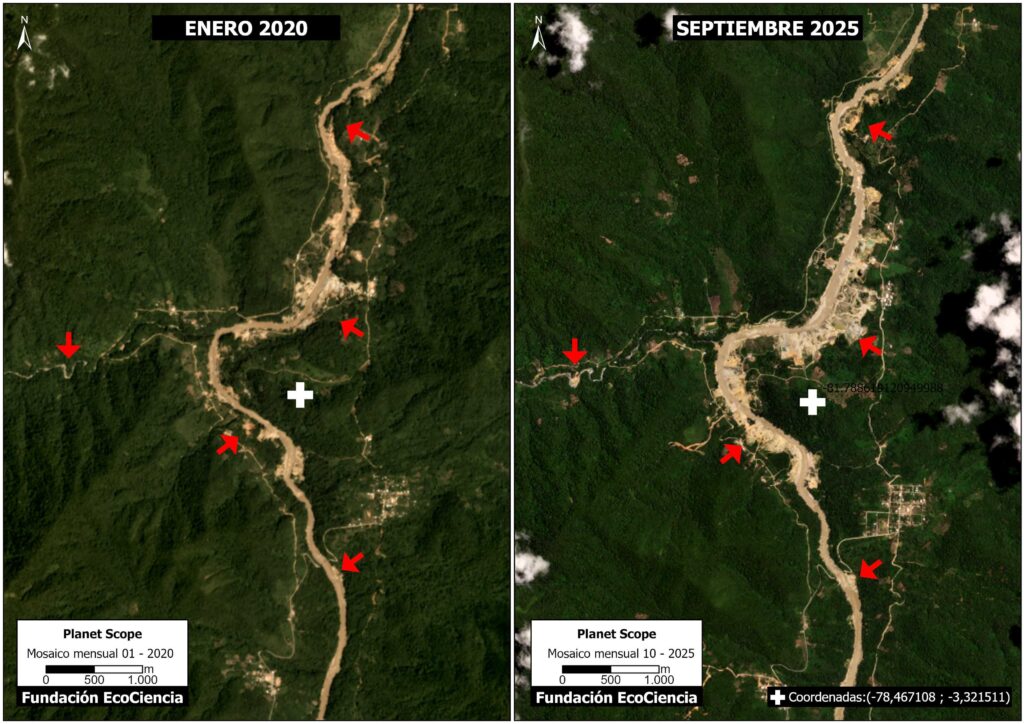

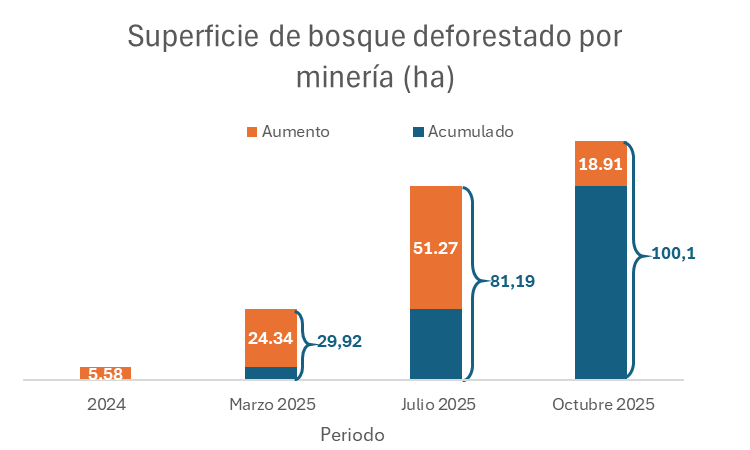

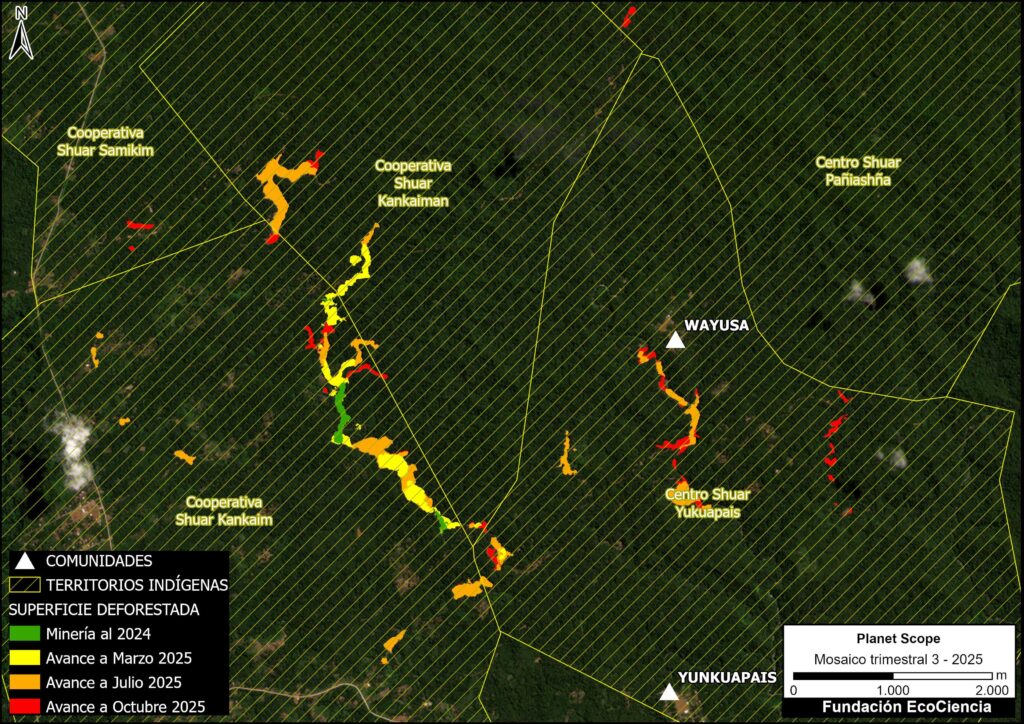

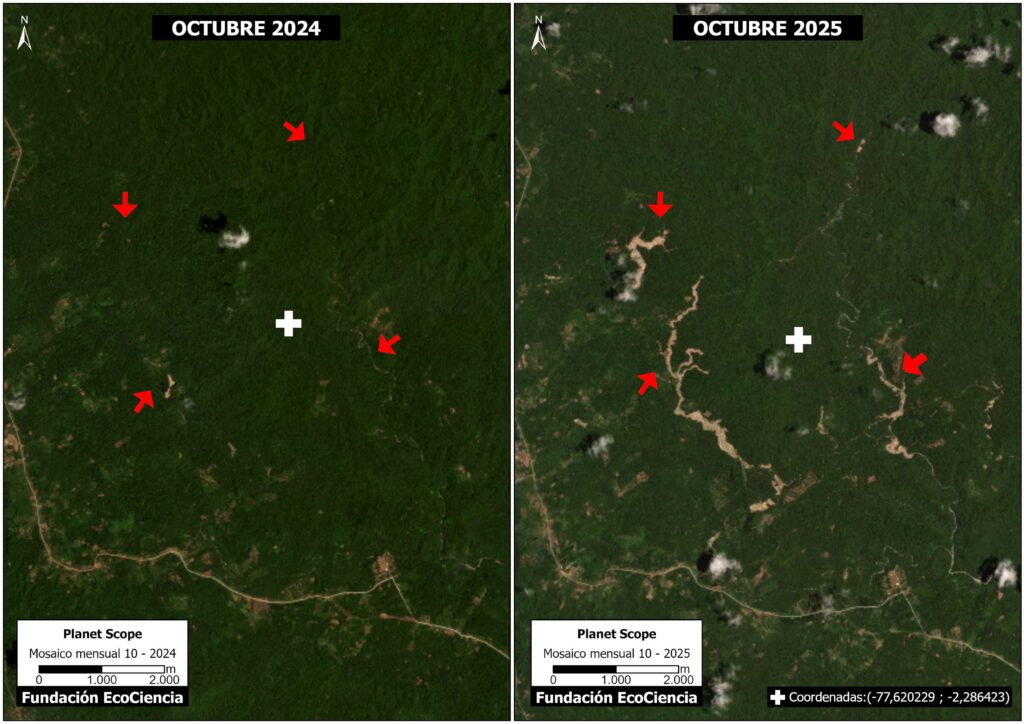

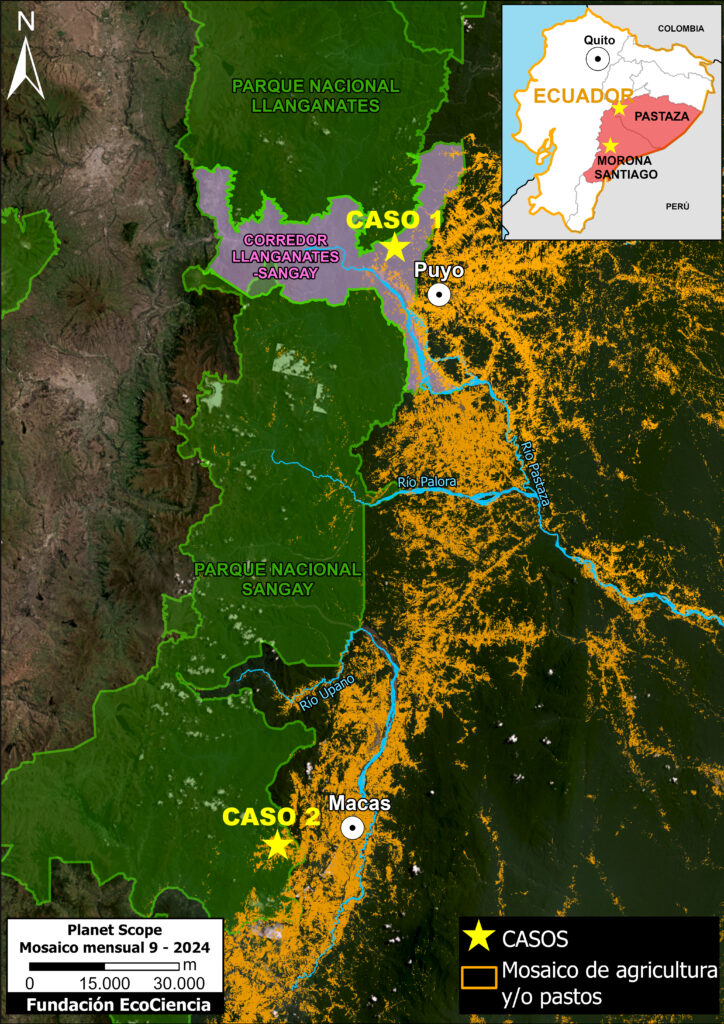

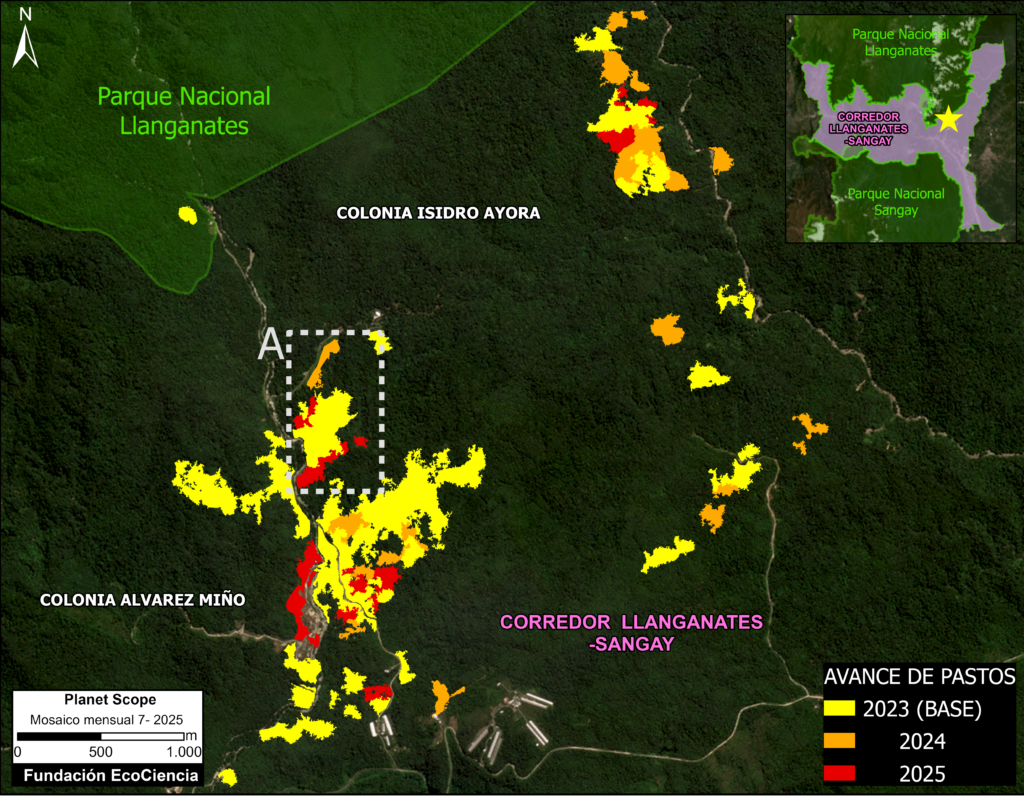

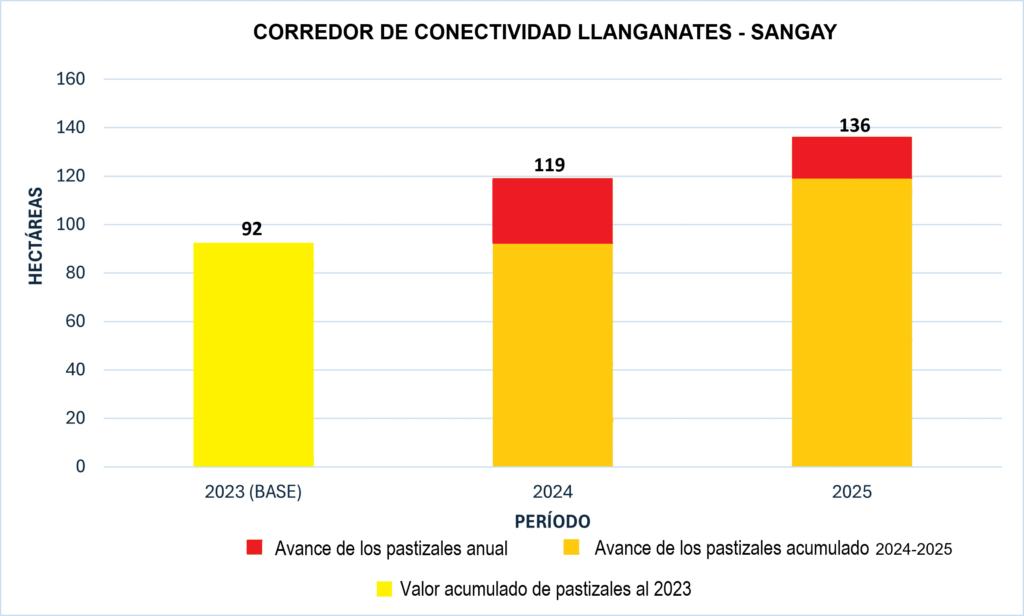

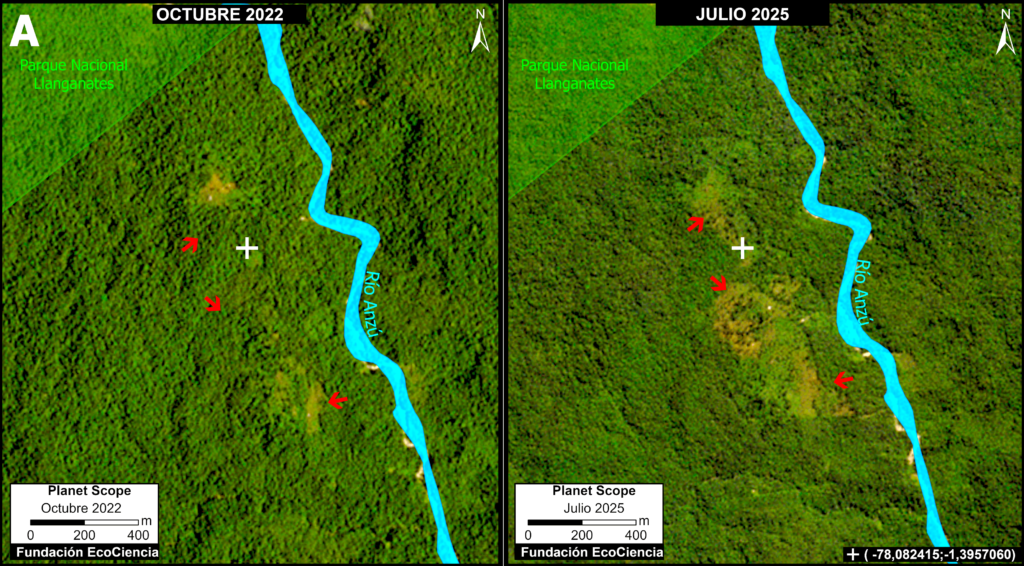

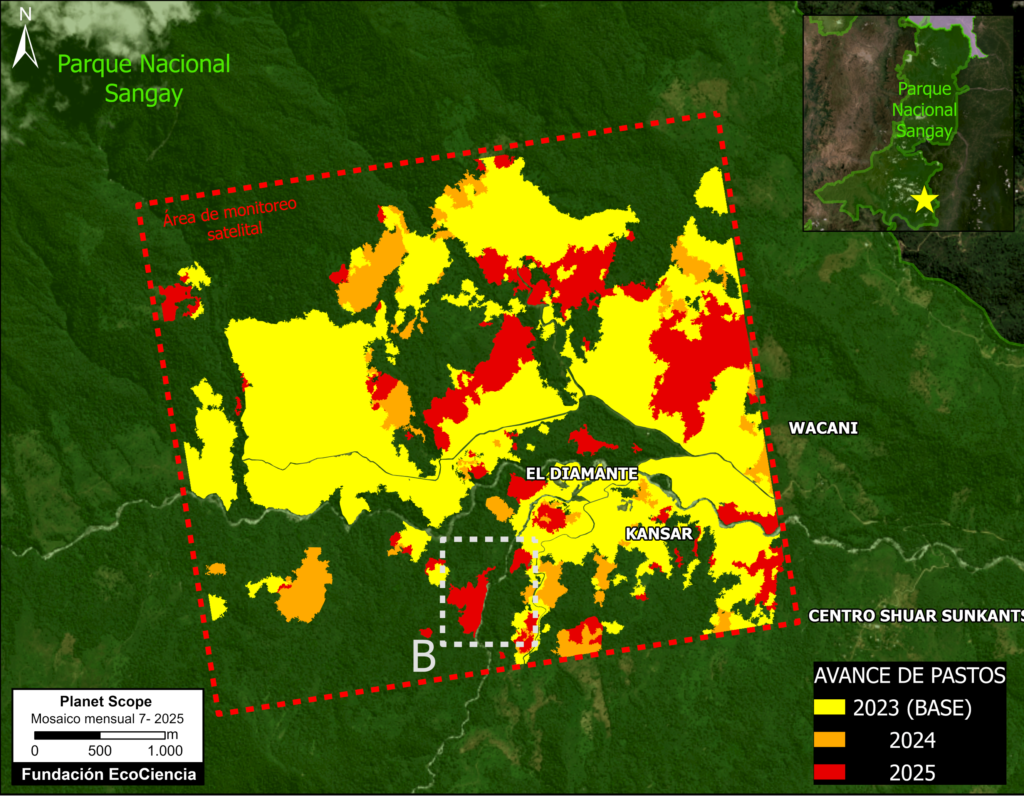

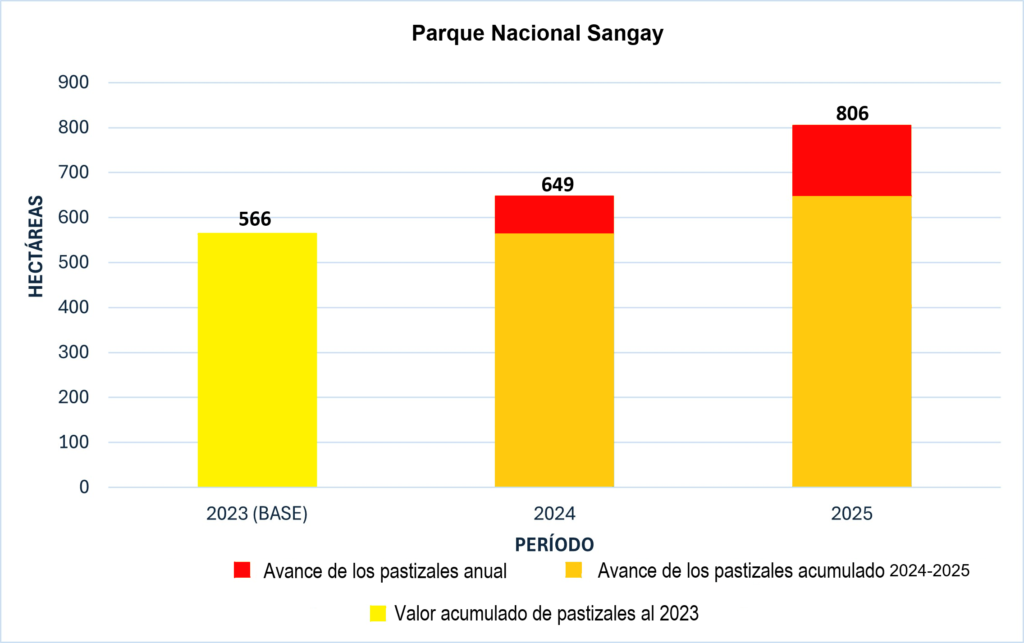

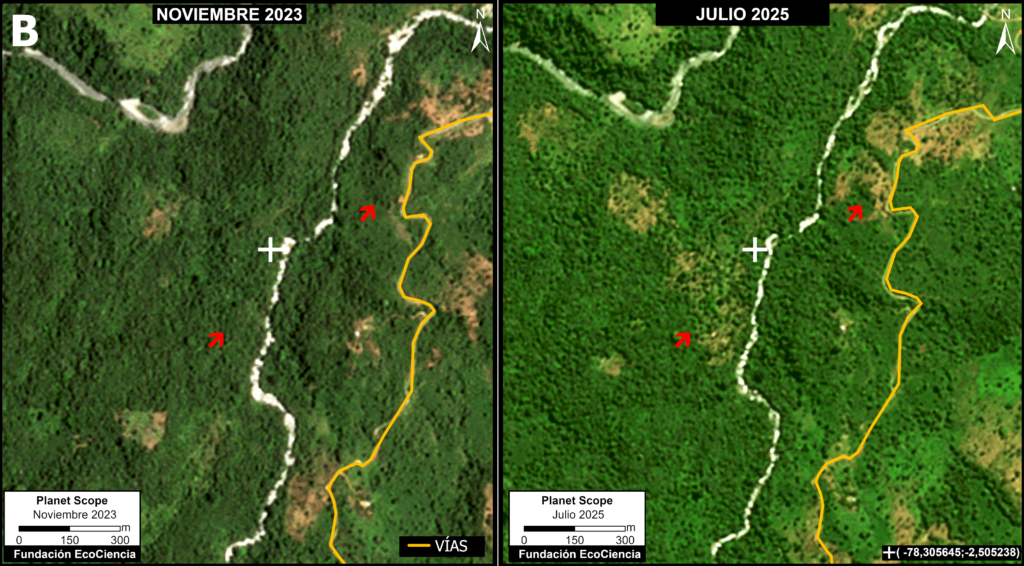

Este caso se ubica a lo largo del río Zamora, en el límite occidental de la asociación Churuwia, en las cercanías de la comunidad de Nayap, perteneciente al Pueblo Shuar Arutam.

Este caso se ubica a lo largo del río Zamora, en el límite occidental de la asociación Churuwia, en las cercanías de la comunidad de Nayap, perteneciente al Pueblo Shuar Arutam. Además, se verificó que una parte de la actividad minera se desarrolla fuera de las áreas autorizadas por el catastro minero, es decir, en zonas sin los permisos correspondientes.

Además, se verificó que una parte de la actividad minera se desarrolla fuera de las áreas autorizadas por el catastro minero, es decir, en zonas sin los permisos correspondientes.

El Acuerdo de Escazú, ratificado por Ecuador y en vigor desde el año 2021, establece en su artículo 5 el deber de los Estados de garantizar el acceso a la información ambiental, de manera proactiva y en formatos culturalmente adecuados.

El Acuerdo de Escazú, ratificado por Ecuador y en vigor desde el año 2021, establece en su artículo 5 el deber de los Estados de garantizar el acceso a la información ambiental, de manera proactiva y en formatos culturalmente adecuados.